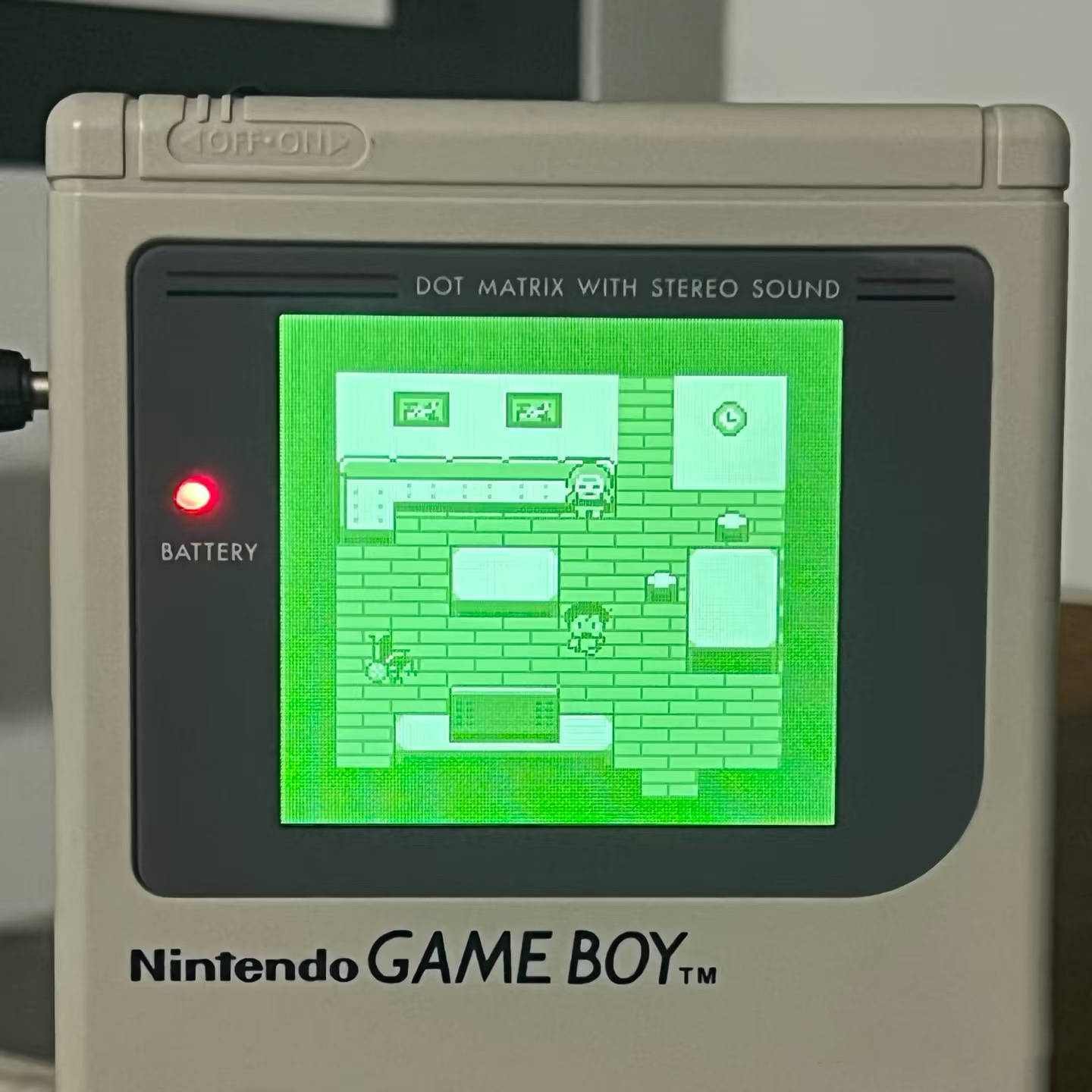

清晨的露珠还挂在老屋的瓦檐上,折射出细碎的光斑。这种静谧的画面总让人想起那些被岁月打磨得温润的旧物——比如抽屉深处那台Gameboy游戏机,外壳的漆色早已剥落,按键也变得松软,却像一只密封的时光罐,装着无法倒带的记忆。

三十岁的周一忱接到电话时,钢笔尖正悬在未完成的画稿上方,一滴墨水坠落,在纸上晕开成一片乌云。自从三岁被父母接走,他与祖母之间始终隔着一层薄雾,能看见彼此的轮廓,却触不到真实的温度。此刻电话那头的寂静,让他想起每次回家时,祖母总坐在沙发边缘,像一片随时会飘落的枯叶。

他学会把药片、温水和面包沿着茶几边缘摆成直线,仿佛这样就能固定住摇摇欲坠的时光。玻璃杯里的豆浆冒着热气,在杯壁凝成细密的水珠,倒映着老人颤抖着拧开眼药水瓶的手——那双手曾为他缝制过千层底布鞋,如今连拧开瓶盖都要耗尽全身力气。

七月的蝉鸣突然变得沙哑。轮椅碾过林荫道时,落叶在扶手下发出细碎的声响。老人忽然说起六十年前大学湖畔的晚霞,浑浊的眼中泛起奇异的光。那个主动提出帮他拍照的女学生,最终只留下两道逆光中的剪影。周一忱后来才明白,有些遗憾就像Gameboy屏幕上的噪点,越想擦拭,反而越清晰。

当重阳节的菊花茶凉透时,游戏卡带里正下着一场永不停止的像素雨。他将两千四百次重复的照料动作编成程序,把老人最爱的橙汁汽水化作8-bit音效。当系统弹出"奶奶离开了"的提示时,屏幕上浮现的模糊人像,让无数陌生人在评论区写下自己祖辈的名字。

艺术学院的教授们曾对他的作品嗤之以鼻,称这些不过是电子时代的涂鸦。但当他第一百一十次按下存档键时,那些曾被视作无意义的循环,已然连缀成通往记忆迷宫的星图。就像此刻静静躺在展示柜里的游戏卡,虽然再无人启动,却始终在暗处散发着微光。

人生这场戏终会散场,但那些被像素凝固的晨昏,那些在数据流中永动的温情,终将成为穿越时空的舟楫,载着思念驶向永恒的彼岸。