在中国城市的街头巷尾,曾经有一道独特的风景线——排队购买鸭脖的盛况。绝味、周黑鸭、煌上煌这三大“鸭货巨头”,从最初的地摊小店一步步成长为拥有万家连锁门店、市值高达数百亿的上市公司,共同创造了中国休闲食品行业的传奇。

然而,时过境迁,2024年成为了这一传奇遭遇挑战的关键节点。周黑鸭悄然撤离了北京西单大悦城的门店,绝味在深圳华强北的旗舰店也变得门可罗雀,而煌上煌的部分加盟商更是抱怨生意惨淡,每月都在亏损。

这背后,是多重因素的交织影响。消费降级、健康意识的觉醒以及竞争格局的巨变,共同导致了卤味三巨头跌落神坛。这不仅是它们自身的困境,更是中国传统食品行业在新时代背景下转型阵痛的缩影。

回顾卤味三巨头的崛起之路,它们的创业故事几乎是中国民营经济发展的生动写照。周黑鸭的创始人周富裕在武汉菜市场支起了第一个卤鸭摊,凭借独特的甜辣口味迅速打开了市场。绝味鸭脖的创始人戴文军在长沙开设了第一家门店,通过加盟模式实现了快速扩张。而煌上煌则更早一些,由江西下岗女工徐桂芬创办,从一辆三轮车起步,最终发展成为上市公司。

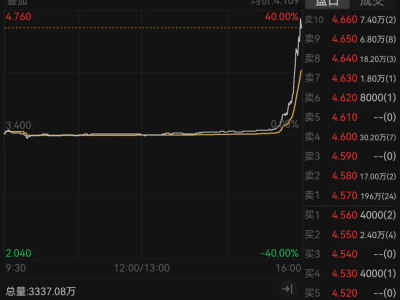

连锁化扩张、产品标准化以及精准的消费场景定位,是它们成功的共同要素。然而,随着消费环境的变化和竞争的加剧,这些曾经的成功要素逐渐成为了转型的桎梏。从2023年开始,业绩下滑、门店关闭、市值缩水的消息不断传出,2024年更是迎来了“关店潮”的集中爆发。

价格敏感与消费降级成为了首要原因。走进周黑鸭或绝味的门店,消费者最直观的感受就是价格高昂。500克鸭脖的售价超过70元,鸭肠价格更是高达120元/斤。这种价格与价值的不匹配,让消费者开始“用脚投票”。在经济下行压力加大的背景下,消费者更加注重性价比,转向寻找低价替代品或自制卤味。

除了价格因素外,消费者健康意识的觉醒也给传统卤味带来了更为根本性的挑战。现代饮食观念中,“低盐、低脂、低添加剂”成为了主流趋势。而传统卤味的高钠、高胆固醇属性日益被视为“健康原罪”。越来越多的年轻人转向轻食、预制菜等替代品,将卤味归类为“偶尔放纵”的非健康食品。

消费场景的变迁同样削弱了卤味的市场地位。疫情后“一人食”场景增加,卤味作为聚会佐餐的社交属性弱化。家庭消费更倾向于性价比更高的自制或超市冷鲜品,而写字楼区域的午餐消费则被更便捷的便利店鲜食、外卖轻食所取代。

产品同质化也是三巨头面临的一大软肋。长期依赖鸭脖、鸭锁骨等传统产品,口味创新停滞不前。消费者抱怨所有卤味吃起来都差不多,更多是在吃配料而非食物本身。这种同质化在行业上升期被规模增长所掩盖,但当市场进入存量竞争阶段时,便成为了增长的最大桎梏。

面对这些挑战,卤味三巨头并非坐以待毙。它们尝试了多种转型策略,从产品创新到营销变革,从渠道融合到海外拓展。然而,这些自救努力的效果并不理想,未能从根本上扭转颓势。

产品创新方面,三巨头尝试跳出鸭副产品局限,拓展产品矩阵。绝味推出了“卤味+奶茶”组合,煌上煌开发了“卤汁拌粉”主食化产品,周黑鸭上线了“嘎嘎香”系列方便速食。口味上也呈现多元化趋势,增加了柠檬酸辣、藤椒、茶香等新风味。但这些尝试并未能根本改变消费者对卤味的固有印象。

营销年轻化是另一重要方向。绝味鸭脖全面更新品牌视觉,签约年轻代言人,发起快闪活动。周黑鸭创始人亲自下场打造个人IP,部分门店开启常态化直播。煌上煌则与音乐节、运动会联名,增强年轻互动。这些举措在一定程度上提升了品牌热度,但如何将流量转化为复购仍是待解难题。

渠道方面的线上线下融合也值得关注。三巨头加大了对外卖平台的投入,同时通过小程序、直播带货强化私域运营。然而,这些数字化改造多停留在表面,未能真正重构“人货场”关系,对业绩的拉动有限。

更具战略意义的是国际化尝试。紫燕百味鸡在美国开设了首店,物只卤鹅进军东南亚华人市场。周黑鸭也开始布局上游供应链,为未来国际化奠定基础。这些举措虽然规模尚小,但为品牌打开了新的增长想象空间。

然而,要真正实现转型突破,卤味三巨头还需要进行更深层次的商业模式重构。它们需要找到“标准化”与“现制感”的平衡,既维持效率又提升体验。同时,还需要关注情感连接在消费决策中的权重提升,更多关注文化认同、社交货币等非功能性价值。

卤味行业的困境与转型不仅是一个行业的个案,更折射出中国消费市场的深层变迁。消费分级、健康意识觉醒、渠道碎片化以及差异化创新取代规模成为竞争核心等趋势正在重塑整个消费品市场。在这一背景下,企业的核心竞争力从规模与效率转向敏捷与创新,从渠道控制转向用户洞察,从标准化转向个性化。