当欧洲某冷库的铁门被缓缓拉开,刺骨的寒气裹挟着浓烈的肉腥味扑面而来。成堆的猪肉块如小山般层层叠放,直至冷库顶部,在冷光灯的照射下泛着刺眼的白光。这些本该运往中国市场的猪肉,如今却因一纸反倾销初裁令,被高额的62.4%关税挡在了欧洲本土,只能在冷库中默默等待命运的转折。

这场贸易风波的导火索,可追溯至一年多前。2024年6月,中国商务部应国内猪肉产业申请,正式对原产于欧盟的进口猪肉展开反倾销调查。调查期间,商务部严格遵循国际规则,通过发放问卷、召开听证会、实地核查等方式,全面收集证据,确保程序公开透明。直至2025年6月,调查期限虽经延长,但每一步都走得稳扎稳打,为最终裁决奠定了坚实基础。

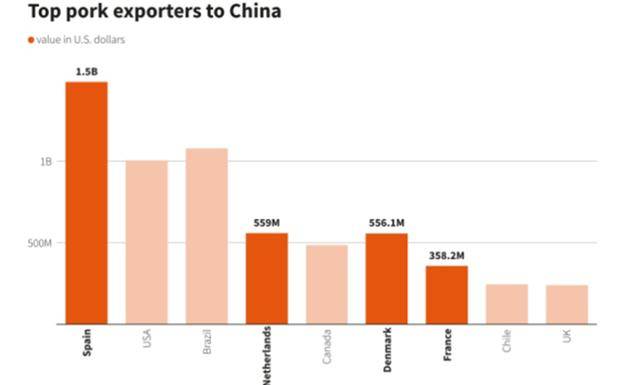

9月初的商务部记者会上,发言人详细公布了初裁结果。根据抽样调查,西班牙、丹麦、荷兰等国的猪肉出口企业被分别征收15.6%、31.3%、32.7%的反倾销税;其他配合调查的企业税率为20%;而对于那些拒不配合调查的企业,则直接适用62.4%的顶格税率。这一分层设税的策略,既体现了中国对合规企业的包容,也彰显了对违规行为的零容忍态度。

西方媒体对此迅速作出反应。9月11日,多家西方主流媒体以《中国毫不犹豫:对欧洲工业以强大打击》为题,报道了中国限制进口欧盟猪肉导致的市场过剩现象。文章指出,中国是欧盟猪肉及猪副产品的重要出口市场,尤其是猪耳朵、猪鼻子、猪内脏等在欧洲本地需求有限的商品,在中国却有着广阔的消费空间。然而,随着中国关税的提高,这些商品瞬间失去了最大买家,导致欧盟猪肉市场陷入供过于求的困境。

在欧洲,猪副产品通常只能被加工成低价值的食品,市场需求有限。而在中国,这些产品却是下酒菜、卤味盘的热门选择,深受消费者喜爱。欧盟养猪场原本指望通过出口这些边角料,从中国市场中获取稳定收益。然而,随着中国关税的提高,这一美梦瞬间破灭。主产品猪肉销售受阻,副产品更是无人问津,导致企业库存积压,现金流紧张,整个行业陷入寒冬。

这场贸易风波的背后,是欧洲对华态度的复杂与矛盾。近年来,欧洲在对华问题上始终摇摆不定,既想跟随美国步伐对中国施压,又不愿放弃中国庞大的市场份额。这种矛盾心态,在当前的贸易摩擦中体现得淋漓尽致。

从经济角度看,欧洲对中国的依赖是显而易见的。中国是欧洲最大的贸易伙伴之一,德国、法国等制造业大国的汽车、机械、奢侈品等产品,都高度依赖中国市场。在能源领域,俄乌冲突后欧洲能源成本飙升,竞争力下滑,对外出口更需要依靠中国市场的拉动。然而,美国却不断逼迫欧洲站队,要求其制裁俄罗斯、限制对华投资,甚至以中印购买俄罗斯原油为由,威胁对中印征收100%关税,试图将欧洲拉入自己的对华打压阵营。

美国的如意算盘打得响亮:通过拉拢欧洲分担对华打压的成本,自己则趁机在能源、科技等领域收割欧洲利益。然而,对于欧洲来说,这种“分担痛苦”的做法无异于雪上加霜。一旦全盘跟随美国,欧洲经济将遭受重创,而美国却能坐享其成。