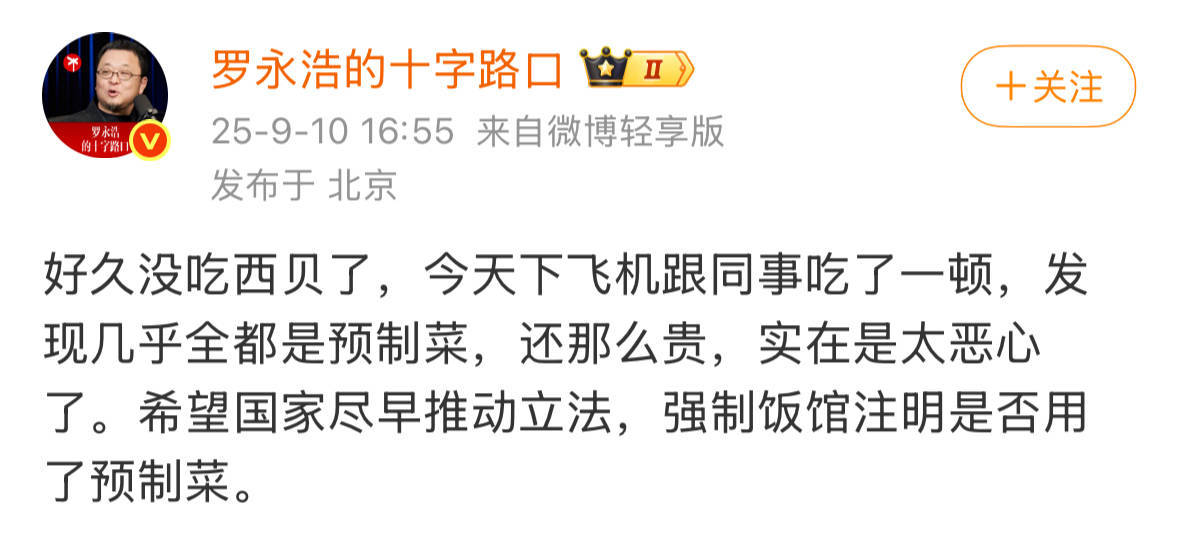

近日,连锁餐饮品牌西贝因预制菜争议被推上舆论风口浪尖。9月10日,知名公众人物罗永浩公开批评西贝菜品“几乎全是预制菜且价格高昂”,直言“这种做法令人不适”。此言论迅速引发网友热议,相关话题持续发酵。

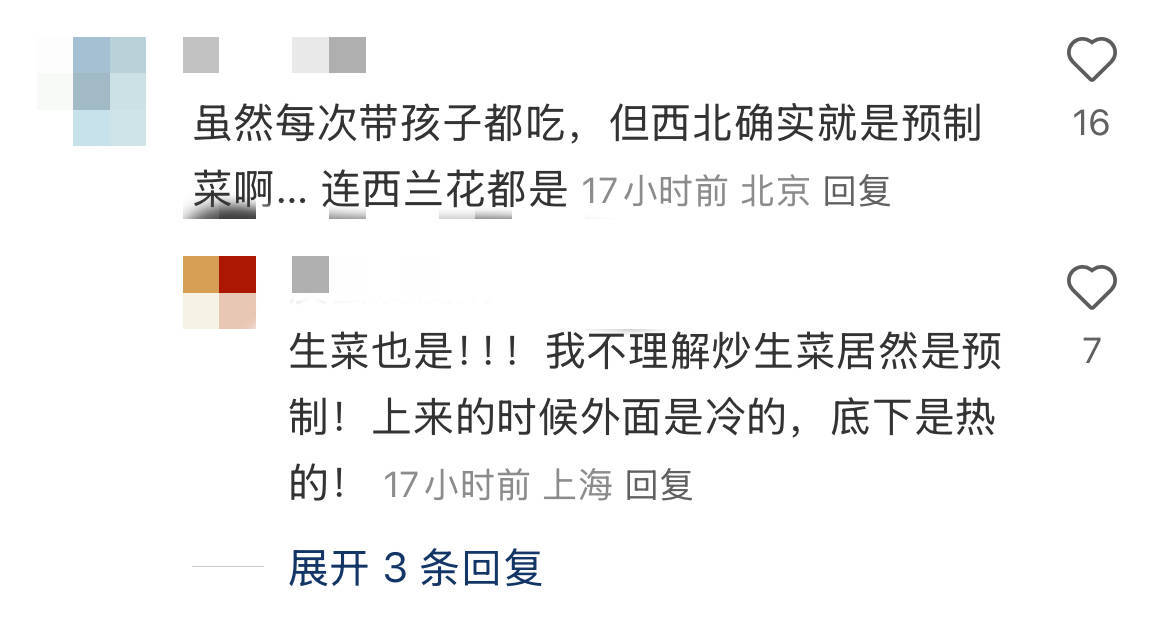

不少消费者对罗永浩的观点表示认同。有网友提出,餐饮企业应明确标注菜品是否为预制菜,保障消费者知情权;另一位消费者则直言,自己多次带孩子就餐时发现,连西兰花等素菜都呈现预制特征。争议声中,罗永浩通过社交平台发布10万元悬赏,呼吁公众提供西贝使用预制菜的实证材料。

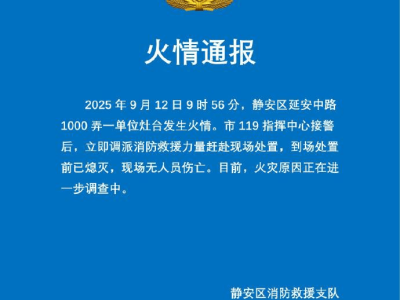

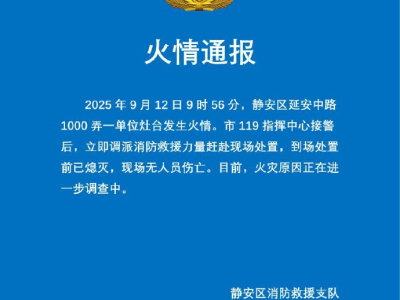

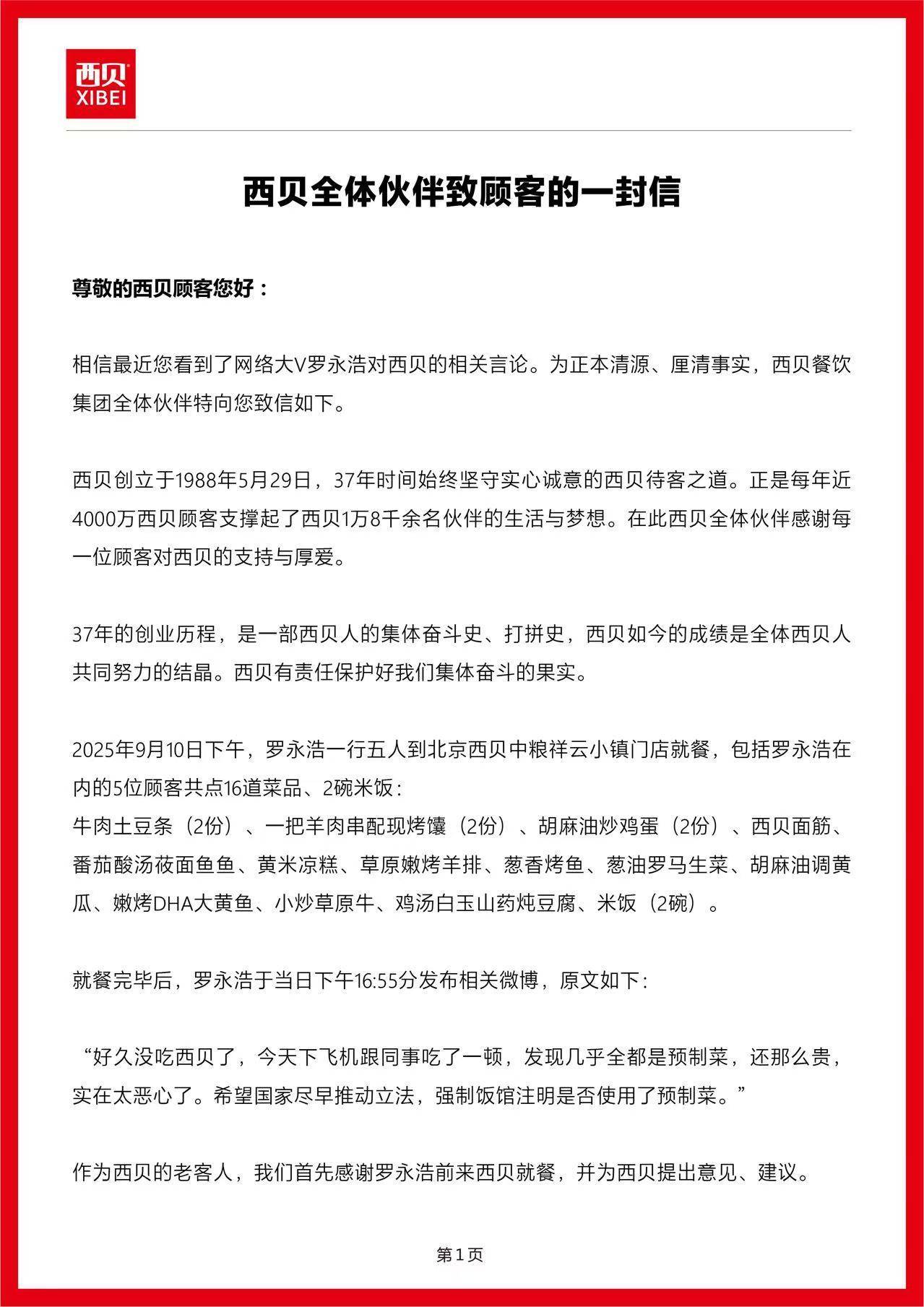

针对质疑,西贝创始人贾国龙于9月11日晚间在北京门店作出回应。他宣布将采取两项措施:一是自9月12日起全国门店后厨全面开放,消费者可实时监督菜品制作流程;二是表示将通过法律途径起诉罗永浩。贾国龙强调,企业此举旨在“通过公开辩论厘清事实,推动行业规范发展”。

为验证企业说法,记者以普通顾客身份申请参观上海吴江路湟普汇店后厨。该店厨师长现场展示操作流程:热菜均采用生鲜原料现场加工,冰柜内存放有未处理的鸡肉、羊排等食材;处理冷冻鱼时,厨师当面拆封生鱼包装,演示刷酱后蒸烤出餐的全过程。针对主食类产品,厨师长承认馒头、黄馍馍等由中央厨房统一制作,但强调根据国家标准,此类面点不属于预制菜范畴。

西贝餐饮副总裁宋宣进一步公开详细资料,披露罗永浩用餐时所点13道菜品的制作流程。他重申企业立场:“起诉不是意气用事,而是希望通过法律程序明确行业标准,这对消费者权益保护和行业健康发展都有积极意义。”

这场争议的核心,在于预制菜定义的模糊性。根据市场监管总局等六部门去年发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜特指“经工业化预加工制成,需加热或熟制后食用的预包装菜肴”,且明确排除中央厨房制作的半成品、净菜及速冻主食。复旦大学公共卫生学院厉曙光教授解读称,该定义严格限定了预制菜范围,“不能将所有非现场制作的食品都归入此类”。

然而,消费者认知与企业标准存在显著差异。记者街头采访发现,多数受访者将“非现做”食品等同于预制菜,并担忧其新鲜度和营养价值。一位市民表示:“预制菜给人的感觉像剩菜加热,总担心添加剂问题。”这种认知偏差导致预制菜在社会层面面临“污名化”困境。

厉曙光教授指出,预制菜是市场需求与社会发展的产物,但其发展需解决保鲜技术、营养保留和食品安全三大挑战。他呼吁,在行业标准完善前,餐饮企业应主动履行告知义务。上海市政协委员黄少星曾提出相关提案,建议强制标注预制菜信息,该提案获评年度优秀提案。他强调:“消费者选择餐厅的初衷是享用现做美食,企业有义务提前说明菜品属性,这需要全社会共同推动。”

目前,西贝菜品是否属于预制菜仍无定论。这场风波折射出行业标准与消费者认知的脱节,也凸显了规范信息披露、保障知情权的重要性。随着争议持续,如何平衡企业运营与消费者权益,将成为餐饮行业亟待解决的课题。