近日,网红罗永浩在社交平台分享用餐体验时,无意间将西贝莜面村推上舆论风口——其品尝的羊排被曝可能为隔夜菜品。消息迅速引发公众对餐饮行业透明度与消费者权益保护的激烈讨论,相关话题一度占据热搜榜单前列。

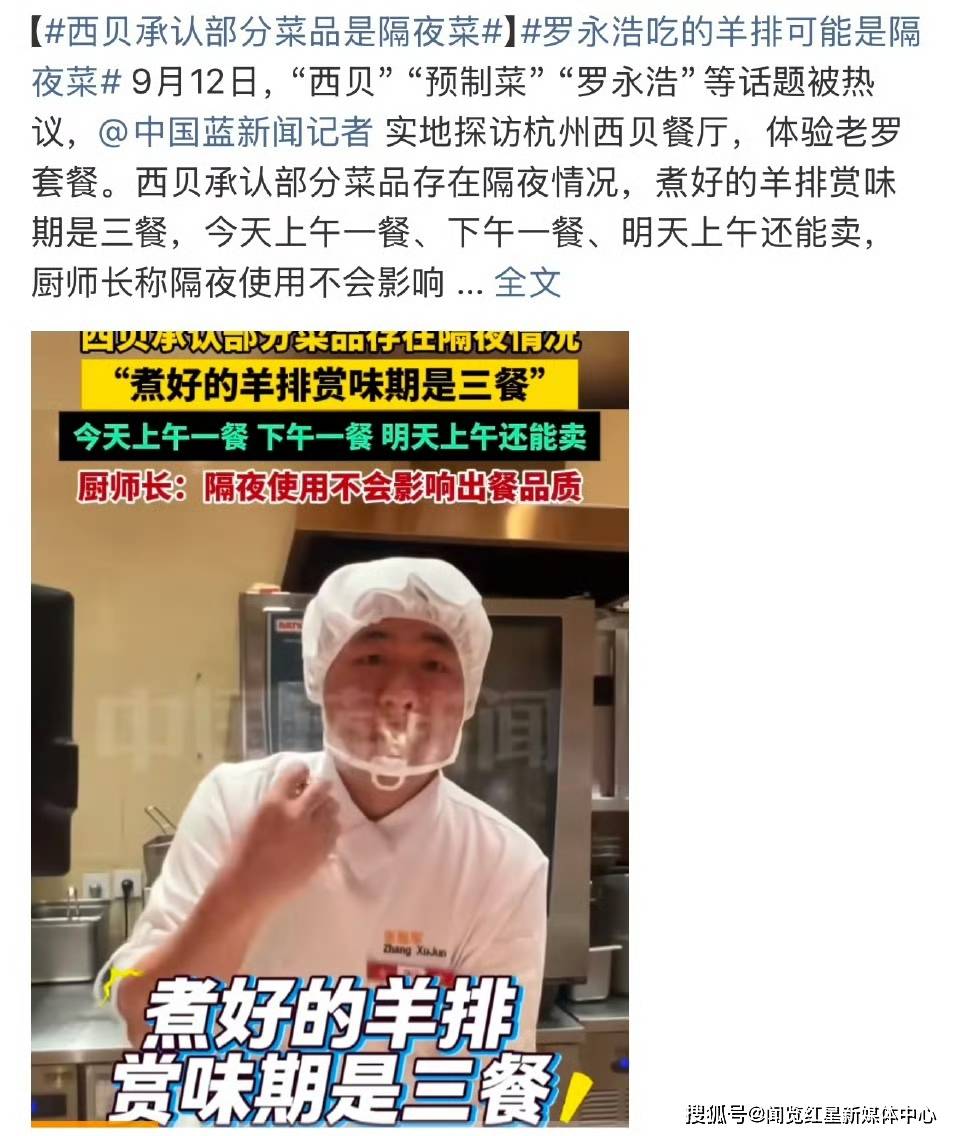

面对质疑,西贝方面给出"三餐赏味期"的回应:称煮制完成的羊排可在当日午餐、晚餐及次日上午持续供应,并强调"全程严格把控品质,不影响食用体验"。这种将隔夜菜品合理化的技术性解释,反而暴露出餐饮行业长期存在的知情权缺失问题——消费者在不知情的情况下,为"新鲜现制"的宣传支付了额外溢价。

以西贝莜面村羊排套餐为例,近百元的定价中不仅包含食材成本,更承载着消费者对"西北手工美食"的品牌信任。当这份信任建立在未被告知的隔夜菜品基础上时,商业行为便涉嫌构成误导。某餐饮行业分析师指出:"消费者有权知道菜品是现做、预制还是隔夜再加工,这种信息不对称本质上是对选择权的剥夺。"

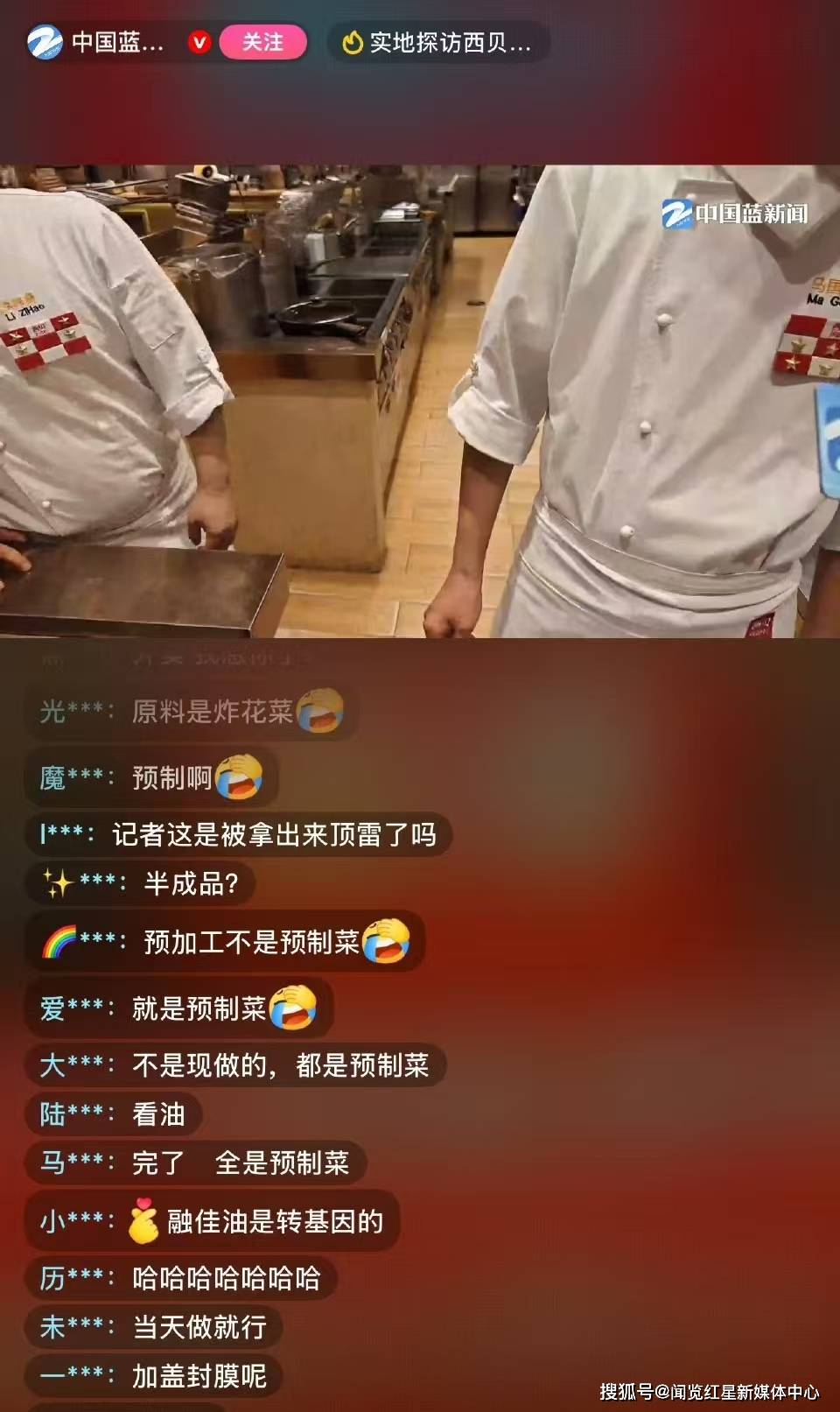

事件背后折射出餐饮监管的灰色地带。尽管西贝持有预制食品相关专利,但消费者难以从菜单或服务人员处获取菜品制作方式的明确信息。多数餐厅的"明厨亮灶"工程仅展示最后摆盘环节,而食材预处理、烹饪及保存等关键流程仍处于"黑箱"状态。这种信息壁垒导致消费者在不知情中承担着潜在风险。

西贝事件绝非个例。从连锁餐厅到外卖平台,从星级酒店到街边小店,预制菜、复合调味料和中央厨房模式已成为行业标配。但标准化生产与消费者知情权并非对立关系:日本规定超过时效的食材必须废弃,欧盟要求菜单标注预制食品,美国FDA对冷藏时间和再加热温度有严格规范。这些国际经验证明,食品安全与信息透明完全可以实现双赢。

作为行业龙头,西贝本应建立更高标准的诚信体系,而非用"不影响品质"等说辞消解消费者关切。某法律专家表示:"根据《消费者权益保护法》,经营者有义务真实、全面地告知商品信息。隐瞒菜品制作方式可能构成欺诈。"市场监管部门亟需出台针对性规定,强制餐饮企业公示菜品制作方式及保存时限,让"隔夜菜"问题不再依赖媒体曝光。

在消费升级背景下,消费者对餐饮的需求已从单纯果腹转向对体验、健康与文化价值的综合追求。餐饮企业若继续在信息透明度上打擦边球,最终损害的将是整个行业的公信力。唯有将每道菜品的制作过程置于阳光之下,中国餐饮业才能真正赢得消费者的尊重与信赖。