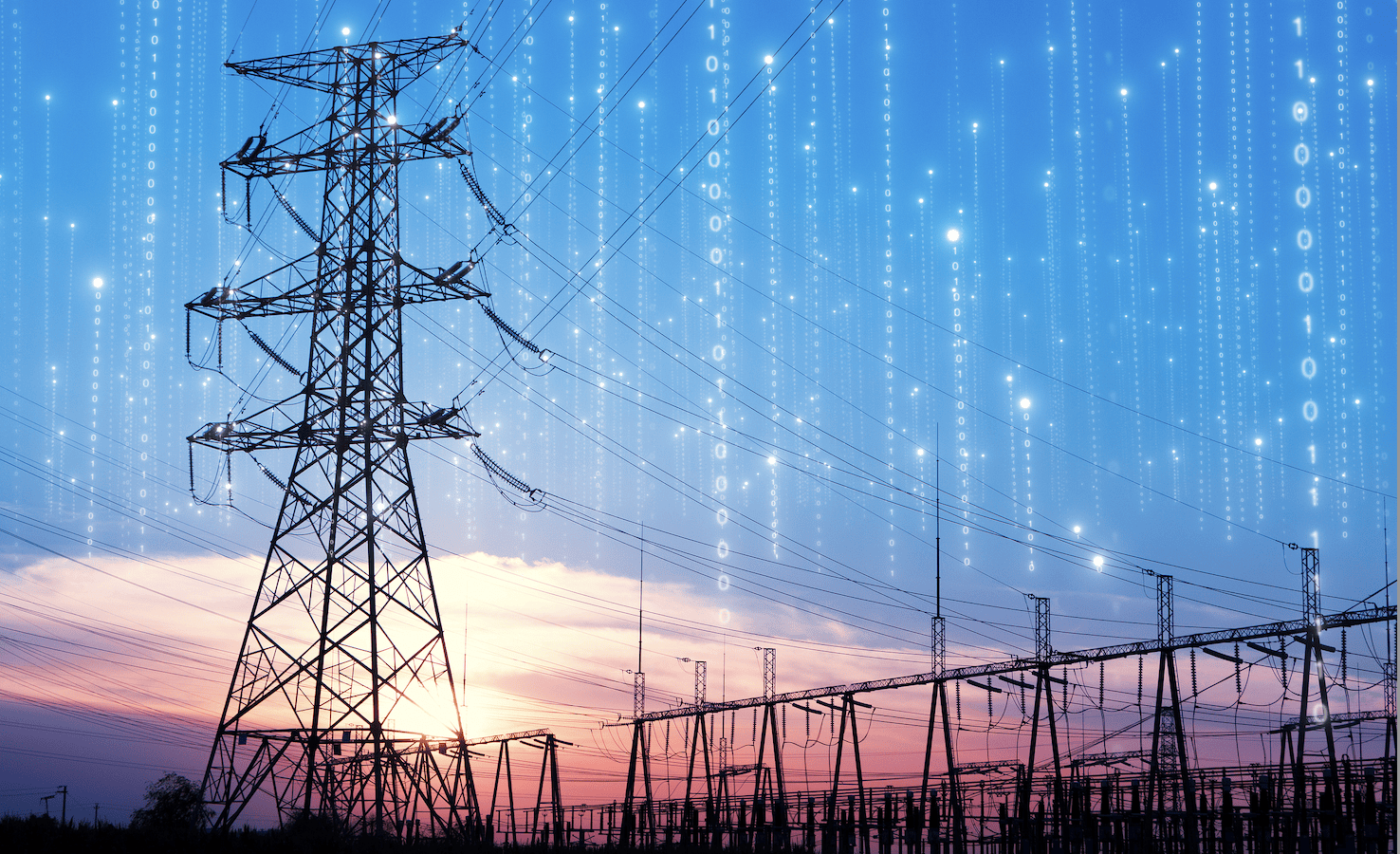

中国电力消费史上迎来重要里程碑,7月份全社会用电量首次跨越万亿千瓦时大关。这一数据由国家能源局于8月21日正式公布,显示出中国经济活动的蓬勃活力和人民生活水平的显著提升。当月,全国共消耗电量10226亿千瓦时,较去年同期增长了8.6%,这一数字是十年前同期用电量的两倍,甚至超过了东盟国家全年的用电总量。

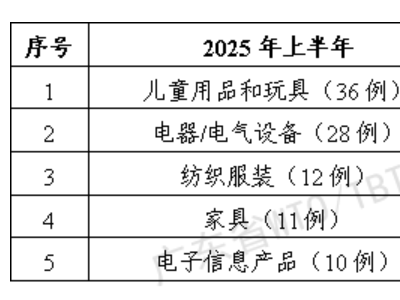

从产业用电结构来看,各领域的用电需求均呈现出不同程度的增长。第一产业,即农业用电量达到170亿千瓦时,同比增长20.2%;第二产业,主要包括工业和建筑业,用电量高达5936亿千瓦时,同比增长4.7%;第三产业,涵盖服务业和商业,用电量为2081亿千瓦时,同比增长10.7%;而城乡居民生活用电量则达到了2039亿千瓦时,同比增长高达18%,反映出居民生活用电需求的强劲增长。

中国能源政策研究院院长林伯强指出,月度用电量突破万亿千瓦时,既是经济发展的必然结果,也是国家电力基础设施建设成效的体现。他认为,7月份用电量的激增,一方面得益于高温天气的推动,另一方面也反映了中国经济的持续增长动力。林伯强强调,随着经济的进一步发展和人民生活质量的提升,中国的用电量预计将持续攀升。

博众智合能源转型中国电力项目主任尹明在接受采访时,从多个维度分析了7月份用电量突破万亿千瓦时的意义。从规模上看,这一数字凸显了中国电力市场的庞大体量,相当于德国全年用电量的两倍,这在世界范围内是前所未有的。从结构上看,第三产业和居民生活用电量的占比显著提高,分别达到了20.4%和19.9%,显示出经济结构优化和居民生活质量提升的趋势。尹明还指出,中国电力系统的稳定性和可靠性在全球范围内处于领先地位,这得益于坚强的电网架构、高效的资源统筹能力和科学的管理机制。

在电力供应方面,国家能源局数据显示,今年上半年全国新增发电装机容量超过2亿千瓦,其中支撑调节性电源新增3000万千瓦。同时,跨区输电通道的建设也取得了显著进展,增加了跨区输电能力1600万千瓦。7月以来,又新增投产支撑调节性电源超过1000万千瓦,进一步夯实了电力保供基础。在需求侧管理方面,多地出台了电力需求侧响应实施方案,通过分时电价等机制引导用户合理用电,降低基础用电负荷。

然而,尹明也指出,在实现万亿千瓦时用电量的平稳供应过程中,中国面临着多重挑战。首先,随着电源结构持续清洁化,稳定性电源占比降低,给电力保障带来了更大难度。其次,全国统一电力市场和各地电力市场的加快建设,带来了调控和交易上的复杂性。最后,在全国大部分省份负荷屡创新高的背景下,如何实现“万亿”用电量的保供工作,是对我国电力系统调控体系、资源统筹能力和协同能力的重大考验。

尽管如此,尹明对中国新型电力系统的建设成果表示肯定。他认为,尽管面临诸多挑战,但今年7月并未出现往年常见的拉闸限电等情况,这充分反映了中国在电力基础设施建设和管理方面的成效。同时,他也呼吁继续关注中美贸易战背景下的工业和出口情况,以及分布式新能源接入配电网带来的“主配微”协同问题。

在应对这些挑战的过程中,中国将继续加强大容量输电通道建设,提高跨省跨区输电能力,为“万亿”用电量提供基础物理保障。同时,基于分布式能源和多类可调节负荷的集聚价值及需求侧响应机制,中国将不断提升配用电侧的数智化水平,发挥基础机制保障作用。中国电力企业联合会预计,考虑到三季度高温因素及上年四季度基数偏低因素,今年下半年用电量增速将高于上半年,确保电力平稳运行仍是重中之重。