近日,国家能源局披露了7月份我国全社会用电量的详细数据,揭示了电力消费的新趋势与经济增长的内在联系。数据显示,7月份全社会用电量高达10226亿千瓦时,较去年同期增长了8.6%,这一数值甚至超过了2015年全年的东盟国家用电量总和,标志着我国电力需求的强劲增长。

中国电力企业联合会统计与数智部副主任蒋德斌在接受采访时指出,7月份连续的高温天气极大地推动了全社会用电量的快速增长,月度用电量首次突破万亿千瓦时大关,达到了1.02万亿千瓦时。这一里程碑式的成就,不仅反映了极端气候对电力需求的影响,也凸显了我国电力基础设施的强大支撑能力。

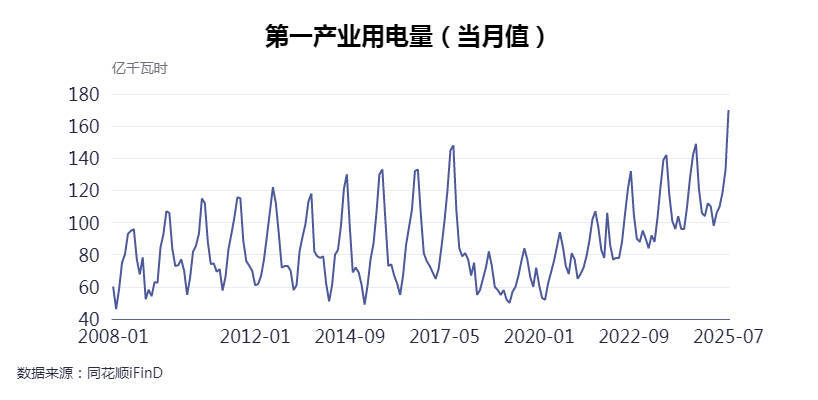

从产业结构来看,7月份第一产业、第三产业的用电量均创下了自2008年以来的新高。具体而言,第一产业用电量达到170亿千瓦时,同比增长20.2%;第三产业用电量则攀升至2081亿千瓦时,同比增长10.7%。这些数据表明,农业和服务业在推动经济增长的同时,也在不断增加对电力的需求。

进一步分析显示,新能源整车制造业在1至7月期间继续保持了高速增长态势,用电量同比增长高达25.7%。这一增长趋势不仅反映了新能源汽车产业的蓬勃发展,也预示着我国能源结构转型的积极进展。

与此同时,四大高载能行业的用电量增长则相对平缓。1至7月,这四大行业合计用电量同比增长仅为0.9%。其中,非金属矿物制品业的用电量甚至出现了同比下降4.6%的情况。这一数据对比,进一步凸显了我国产业结构调整和经济转型升级的成效。

面对夏季用电高峰的挑战,我国电力供应体系展现出了强大的保障能力。南方电网透露,自7月1日起至9月15日,通过闽粤联网工程及相关联络通道,广东、广西、云南等地将超过20亿千瓦时的电能全天候输送至上海、浙江、安徽、福建等地,有力支持了当地的电力供应保障工作。

为保障夏季电力供应,我国还采取了一系列有效措施。包括保障一次能源供应、推动机组投产、加强西电东送余缺互济以及按期推进全网重点工程等。上半年实际并网投产机组达到6266万千瓦,其中新能源机组占比高达84%,有效提升了度夏电力供应能力。

值得注意的是,极端气候对电力需求的影响日益显著。7月份全国多地出现多轮高温天气,全国平均气温创下了1961年以来历史同期的新高。在持续高温高湿天气的拉动下,全国多地电网负荷屡创新高。其中,河南、陕西、山东、四川、安徽、湖北等地的居民生活用电量同比增长超过了30%。

我国7月份的电力消费数据不仅反映了经济增长和产业结构调整的新趋势,也揭示了极端气候对电力需求的影响以及我国电力供应体系的强大保障能力。未来,随着能源结构的进一步转型和电力市场的不断深化,我国电力消费将呈现出更加多元化和复杂化的特点。