近日,餐饮行业因一场围绕预制菜的舆论风波再度引发广泛关注。事件主角西贝餐饮集团与知名公众人物罗永浩的隔空交锋,不仅将预制菜话题推上风口浪尖,更暴露出餐饮企业与消费者之间的信任危机。

这场争议始于罗永浩在社交媒体上的公开吐槽。他直言在某次用餐时发现西贝菜品几乎均为预制菜,且价格偏高,认为这种"不知情消费"令人反感。此言一出,迅速点燃网络讨论。西贝创始人贾国龙随即回应,强调企业采用"中央厨房预处理+门店现做"模式,否认存在违规预制菜,并宣布将开放后厨参观以证清白。

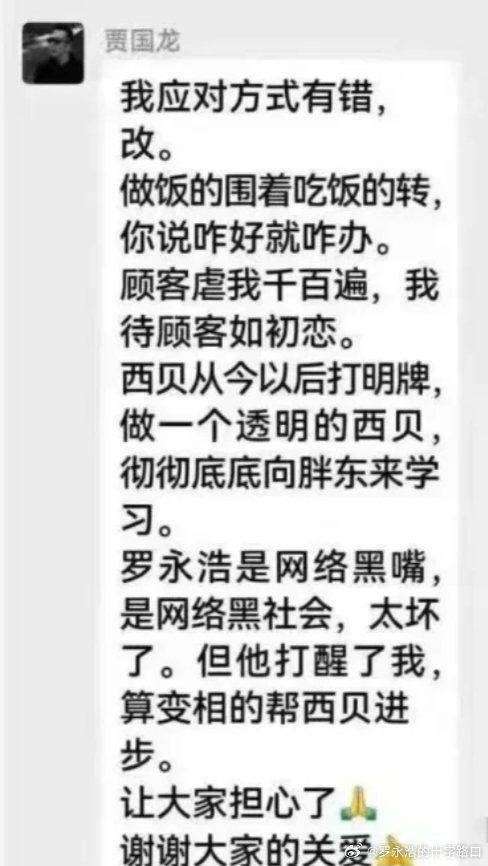

然而,这场本应聚焦行业规范的讨论,却因双方强硬态度逐渐升级。罗永浩在直播中展示多家媒体探访西贝后厨的实况,画面中出现的袋装冷冻食材引发新一轮质疑。贾国龙虽在行业群内承认应对方式欠妥,表示将学习胖东来模式打造透明企业,但其私下评价罗永浩为"网络黑嘴"的言论被曝光后,彻底激化矛盾。

数据显示,这场风波已对西贝造成实质性影响。据内部人士透露,争议爆发后西贝单日营业额骤降百万,客流量出现断崖式下滑。尽管企业最终发布致歉信,承诺改进生产工艺与消费者沟通方式,但舆论场中关于"预制菜是否该明示"的讨论仍在持续。

追溯预制菜发展史,这场争议背后实则是中国餐饮工业化进程的缩影。上世纪80年代,麦当劳、肯德基等西式快餐的进入,为中餐带来标准化革命。从真功夫研发的"电脑程控蒸汽柜",到火锅品类实现的锅底统一配送,餐饮企业通过中央厨房模式,在保证食品卫生与口味稳定的同时,大幅降低对厨师技能的依赖。

日本冷冻米饭技术的成功案例,印证了工业化与营养保留的兼容性。通过急速冷冻技术,食物在细菌无法繁衍的状态下保留更多营养,这种中央厨房统一加工的模式,既确保食品安全,又能维持菜品品质。中国农业大学专家指出,规范生产的预制菜在宏量营养素保存方面表现良好,肉类蛋白质流失率不超过5%。

作为拥有近400家门店、1.7万名员工的餐饮巨头,西贝的转型之路折射出行业共性挑战。从西北菜正餐到快餐、火锅等多场景布局,企业始终在探索标准化与个性化的平衡。但此次风波暴露的核心问题,在于工业化进程中消费者知情权的缺失。对比胖东来公示临期食品信息的做法,餐饮企业如何建立透明沟通机制成为关键课题。

在数字时代,消费者对食品安全的关注已从单纯口味延伸至生产全流程。这场风波中,西贝承诺的"打明牌"策略,或将推动企业重构供应链管理体系。从食材溯源到加工工艺,从价格体系到营养标识,餐饮企业需要以更开放姿态回应公众关切,方能在工业化浪潮中重建消费者信任。