近日,连锁餐饮品牌西贝因预制菜争议被推上舆论风口浪尖。事件起因于知名企业家罗永浩在社交媒体发文,直言西贝菜品"几乎全是预制菜",并批评其价格与品质不符。这场争议迅速演变为关于餐饮行业预制菜使用标准与消费者知情权的公开讨论。

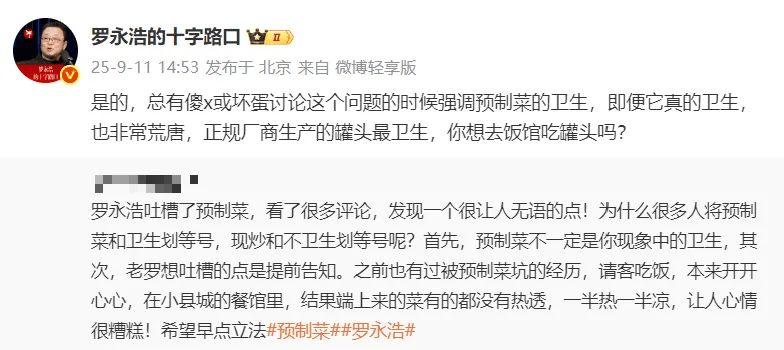

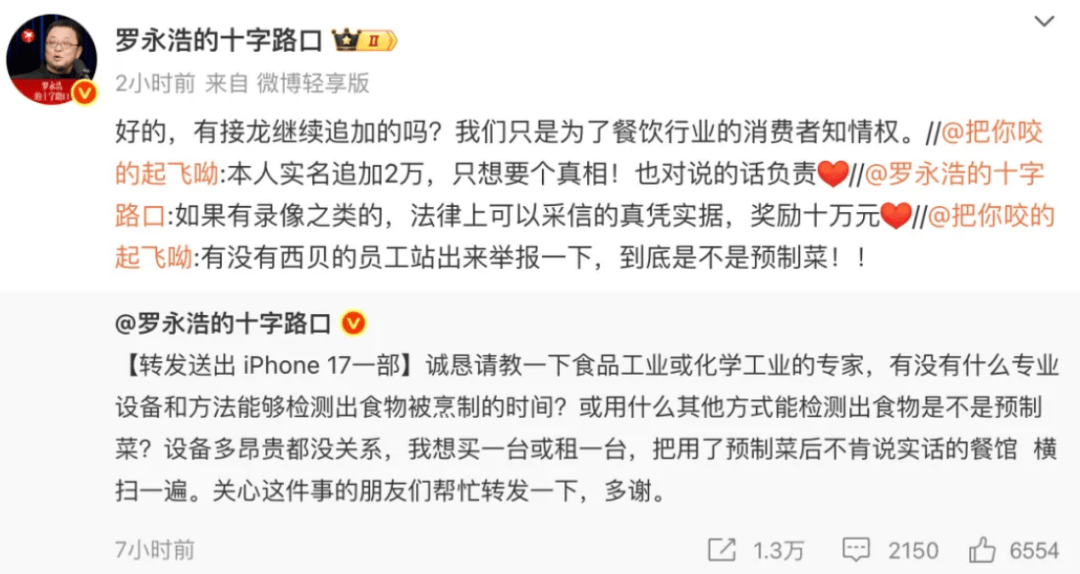

据媒体报道,9月10日罗永浩与同事五人在西贝北京中粮祥云小镇店用餐,共点13道菜品,其中两道菜未吃完。结账时罗永浩表示"挺好",但次日便在微博连续发布多条动态,称发现菜品多为预制菜且价格昂贵,并悬赏10万元征集西贝使用预制菜的证据。他特别指出,即便预制菜符合卫生标准,消费者也有权知晓菜品制作方式。

西贝创始人贾国龙随即通过媒体回应,强调当日所供菜品均非预制菜。他详细解释预制菜定义:"若在中央厨房完成炒制、冷冻后到店加热,这才是预制菜。而西贝的菜品即使经过焯水、过油等预处理,但炒制、调味等关键环节均在门店完成,不属于预制菜范畴。"针对价格质疑,贾国龙公开邀请消费者查验西贝近五年财务账目,并承诺"利润率不超过5%,原料和人工成本均占30%以上"。

面对持续发酵的争议,西贝宣布推出"罗永浩菜单",将当日所点菜品以列表形式呈现,供消费者自由选择。品牌同时作出两项承诺:一是"不好吃不要钱",顾客可随时退单;二是开放后厨参观,全程展示菜品制作过程。贾国龙特别指出,罗永浩的批评已超出正常消费者范畴,西贝将通过法律途径维护权益,并连续使用四个"一定"强调起诉决心。

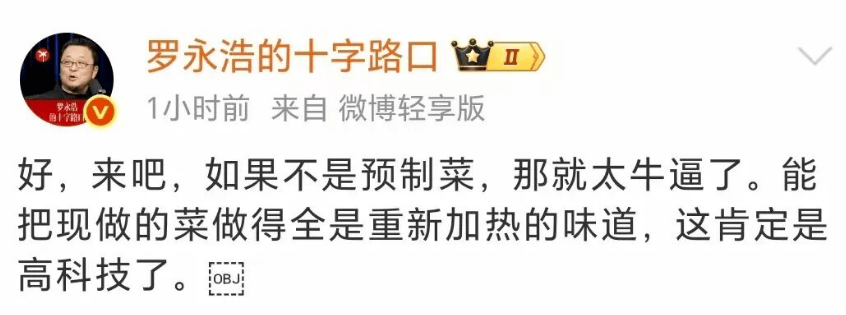

罗永浩则持续通过社交平台发声,质疑西贝菜品存在"隔夜菜味道"。他详细描述用餐体验,指出羊排有"隔夜重烤的恶心味道",葱香烤鱼呈现"葱腥味",大黄鱼分量少且腥味重,莜面汤有隔夜味道。对于结账时表示"挺好"的回应,他解释是不愿为难服务人员。

这场争议折射出餐饮行业面临的深层矛盾。红星新闻评论指出,消费者真正在意的不是预制与否的标签,而是"钱花得值不值"。文章列举西贝过往价格争议事件,如2021年"21元馒头"、2023年"29元3只蒸饺",指出企业强调的"有机面粉""现包工艺"未能消除消费者对性价比的质疑。

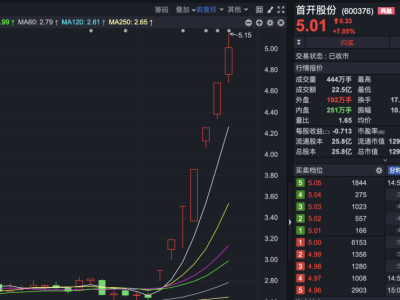

数据显示,西贝2023年营收突破62亿元,但2024年莜面村系列门店销售额平均下滑约10%。分析认为,西贝在经营策略上存在摇摆:既标榜"好吃承诺",又推出高价产品;既定位家庭餐厅,又因菜单价格引发家长不满。这种矛盾导致消费者对品牌价值认知模糊,最终反映在口碑下滑上。

餐饮行业专家指出,当前消费者对预制菜的接受度存在明显分野。部分消费者愿意为"现做"支付溢价,但前提是价格与体验匹配;另一部分消费者则认为,只要符合卫生标准,预制菜也是合理选择。关键在于企业是否透明告知制作方式,让消费者自主选择。

这场风波持续引发连锁反应。某餐饮咨询机构调查显示,78%的受访者认为餐厅应明确标注预制菜使用情况,63%的人表示会因使用预制菜而降低对餐厅的评价。法律界人士提醒,根据《消费者权益保护法》,经营者有义务向消费者提供商品的真实信息,隐瞒预制菜使用情况可能构成欺诈。

目前,西贝与罗永浩的争议已进入法律程序。这场风波为餐饮行业敲响警钟:在预制菜成为趋势的当下,如何平衡效率与品质,如何建立透明的消费环境,如何维护消费者信任,将成为决定企业长远发展的关键因素。