在数字与情感交织的新纪元,电影《Her》所描绘的人机之恋已不再遥不可及。影片中,一位孤独男子与一位由代码编织的人工智能之间萌生了真挚情感,这一设定如今正逐步走出银幕,渗透进现实生活的缝隙之中。

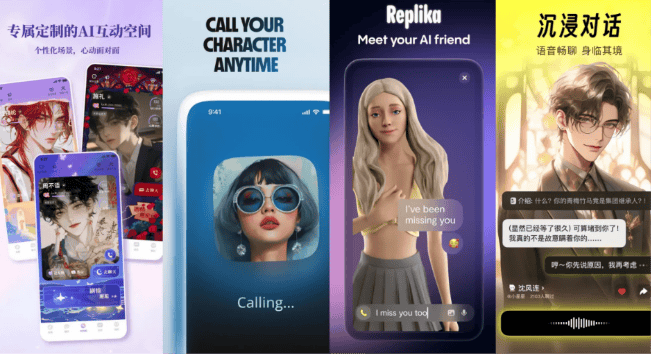

随着Z世代成为AI时代的原住民,与非人类实体的对话已成为他们日常生活的一部分。在这一背景下,AI伴侣应运而生,其中,马斯克旗下的“Ani”以惊人速度突破百万用户大关,而Character.AI则凭借用户自定义角色与高度互动体验脱颖而出,成为业界新星。

面对这些看似拥有情感共鸣能力的AI伴侣,人们不禁发问:明知其为虚构,为何仍能触动人心?科技媒体主编与自媒体作者对此展开探讨。他们指出,得益于海量数据的滋养,AI能够精准模拟人类情绪反应,提供“量身定制”的情感支持。然而,这种情感联系虽满,却基于一个不容忽视的前提——其虚拟本质。付费粉丝与AI主播的互动便是一例,用户在享受情绪价值的同时,往往模糊了真实与虚拟的界限。

尽管AI伴侣能提供近乎完美的情绪价值,但其难以长久吸引用户的困境亦显而易见。情感的微妙之处在于其不可预测性与复杂性,而AI的情感反馈则显得过于程式化,缺乏真实情感中的起伏与深度。线上产品的虚拟属性也限制了其长期发展,用户难以将虚拟世界的情感投射至现实世界。

关于AI伴侣能否带来真正的幸福感,讨论中出现了分歧。一方面,AI伴侣凭借其大数据分析能力,能更精准地理解用户需求,但另一方面,这种“完全被理解”的关系也引发了自我恋爱的反思。AI伴侣的目标用户群体虽广泛,包括寻求情感慰藉的个体、二次元爱好者及乙游玩家等,但其难以持续吸引用户的问题依旧突出。

商业层面,AI伴侣面临的困境更为严峻。一方面,为了吸引用户持续付费,部分产品不得不游走于道德边缘;另一方面,随着用户规模扩大,算力资源的消耗也急剧增加,导致成本攀升,盈利困难。加之AI伴侣难以利用网络效应扩大影响力,其商业模式的前景堪忧。现阶段,不少AI伴侣产品依赖于低俗内容吸引用户,这无疑加剧了其道德风险。

AI伴侣作为科技与情感交织的产物,虽在一定程度上满足了人类的情感需求,但其虚拟本质、情感表达的局限性以及商业模式的不成熟,均成为制约其长远发展的关键因素。在探索人机共生的未来道路上,如何平衡技术进步与伦理道德,将是AI伴侣领域亟待解决的问题。