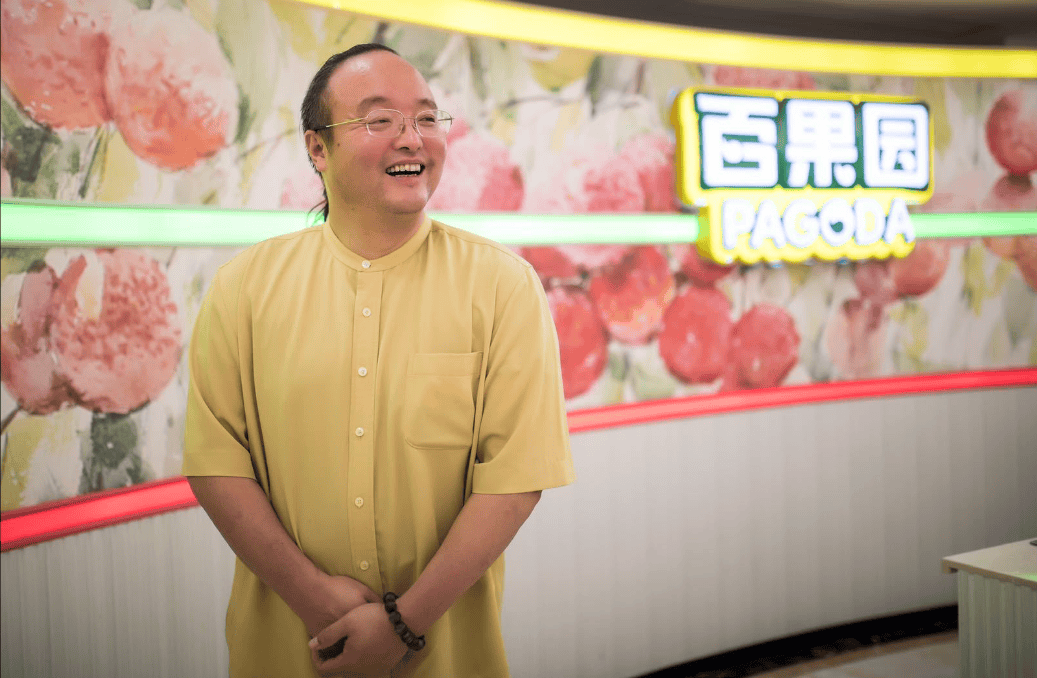

近期,一段企业家的言论在网络上引起了广泛关注。百果园的创始人余惠勇,在公开场合发表了自己的商业见解:“商业世界无外乎两种形态,一种是利用消费者的信息不对称,另一种则是引导消费者成长。”此言一出,立刻在网络上掀起了轩然大波,让人联想到了一系列因不当言论而“翻车”的品牌案例,如张小泉的“中国人切菜方式不对”、钟薛高的“爱买不买”态度,以及李佳琦的“不够努力”言论。

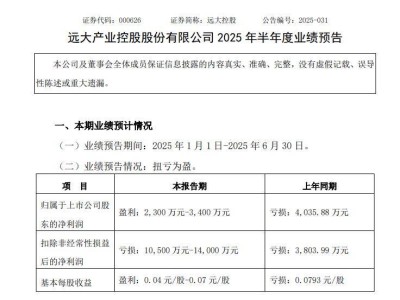

回溯至2023年,百果园作为“中国水果连锁零售第一股”在港交所成功上市,彼时公司年盈利高达3.62亿元,门店数量更是突破了6000家大关,一时风光无两。然而,好景不长,进入2024年,百果园的业绩却急转直下,全年亏损达到了3.5亿元。这一巨大反差,不禁让人好奇,百果园究竟经历了什么?

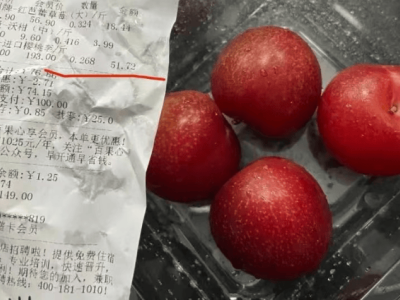

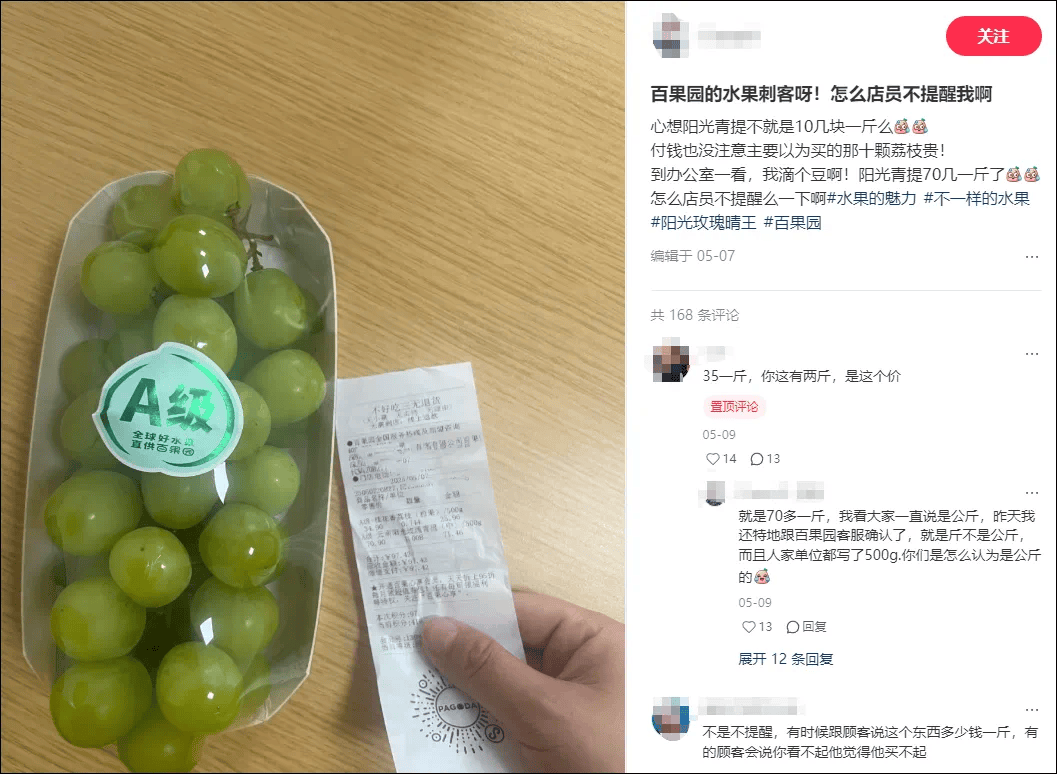

从数据上看,百果园门店数量的锐减是业绩下滑的一个重要原因。从2023年的6081家门店,到2024年减少至5116家,近千家门店的关闭无疑对公司的经营造成了重大影响。但更深层次的原因,或许在于百果园高昂的价格与产品品质之间的不匹配。消费者开始用“脚”投票,选择离开这个曾经备受推崇的水果品牌。

值得注意的是,尽管业绩持续下滑,百果园的商业模式却显得颇为“魔幻”。一方面,它高举“高端水果专家”的大旗,另一方面,却又大肆招商加盟,迅速扩张。这种看似矛盾的经营策略,实际上隐藏着巨大的风险。早在2024年的“3.15”期间,就有媒体曝光了百果园门店使用腐烂水果制作高价果切、隔夜水果充当鲜果售卖等乱象。这种对消费者健康不负责任的行为,无疑是对品牌信誉的极大损害。

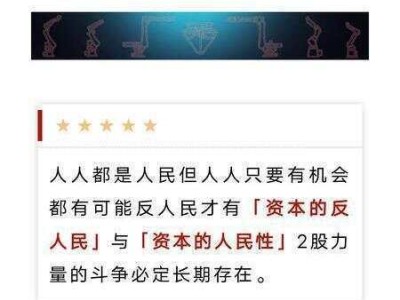

面对消费者的质疑和市场的变化,余惠勇的“教育消费者”言论显得尤为突兀。他认为,商业的本质在于教育消费者成熟,而不是迎合消费者的低价需求。这种将消费者视为无知、需要被教育的态度,无疑是对消费者主权的一种蔑视。在市场竞争日益激烈的今天,任何忽视消费者需求、试图通过教育消费者来改变市场格局的行为,都无异于自掘坟墓。

事实上,张小泉、钟薛高、李佳琦等品牌的失败案例已经证明,将消费者当学生、把自己当老师的品牌策略是行不通的。这些品牌最终都因为傲慢和无知而付出了惨重的代价。百果园的“教育消费者”闹剧,到底是余惠勇的得意忘形,还是公关部门的过度解读,已经不再重要。重要的是,百果园需要深刻反思自己的经营策略和市场定位,摒弃“高端”的妄念,回归消费者需求本身。

毕竟,在这个瞬息万变的市场环境中,任何品牌都无法永远保持领先地位。只有不断倾听消费者的声音、满足消费者的需求、尊重消费者的选择,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。对于百果园来说,是时候放下傲慢、回归本心了。