近日,罗永浩与西贝餐饮集团之间的预制菜争议持续发酵,双方各执一词,引发公众对餐饮行业预制菜使用情况的广泛关注。

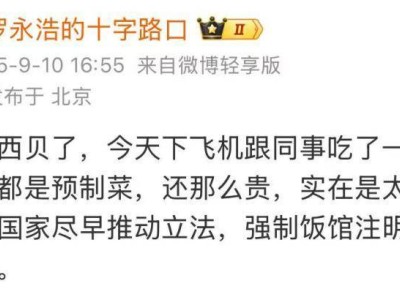

事件的起因是罗永浩在社交媒体上公开质疑西贝餐饮使用预制菜,并表示愿意悬赏10万元征集相关证据。这一言论迅速在网络上引发轩然大波,不少网友加入讨论,质疑西贝菜品的新鲜度和定价合理性。

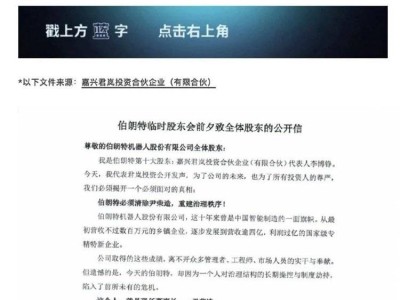

面对罗永浩的质疑,西贝创始人贾国龙迅速回应,召开新闻发布会强调西贝“100%不是预制菜”,仅使用“预加工食材”。他表示,罗永浩的言论对西贝品牌造成了极大伤害,并透露已准备通过法律途径维护自身权益。

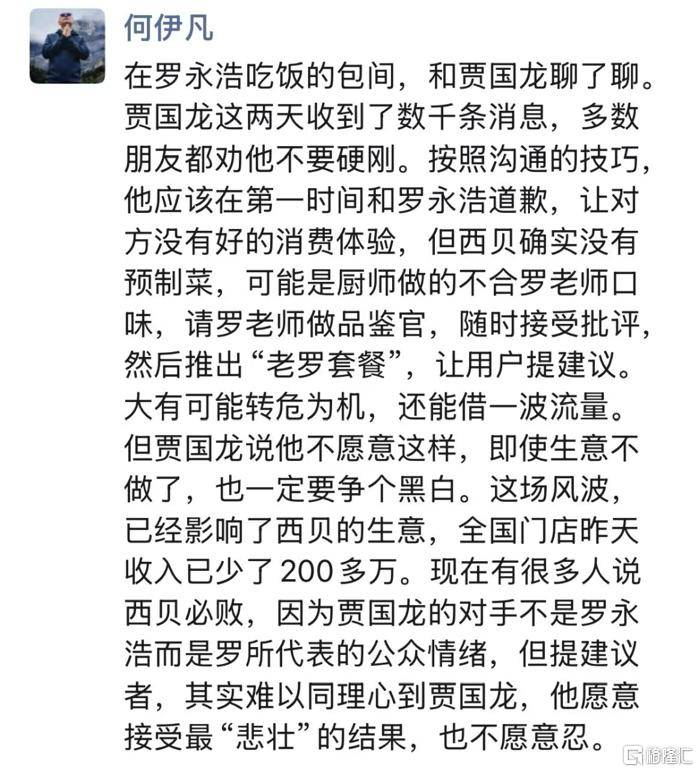

据《中国企业家》杂志副总编辑何伊凡透露,此次风波已对西贝的生意造成实质性影响。全国门店在争议发酵后的单日收入减少超过200万元。然而,贾国龙在接受采访时态度坚决,表示即使面临经营压力,也要“争个黑白”,维护品牌声誉。

预制菜的定义成为争议的核心。根据市场监管总局的文件,预制菜指加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。而西贝方面认为,其使用的“预加工食材”属于即配或即食食品,不应被归类为预制菜。但消费者普遍认为,只要非现场炒制的菜品均可视为预制菜,这种认知差异加剧了双方的矛盾。

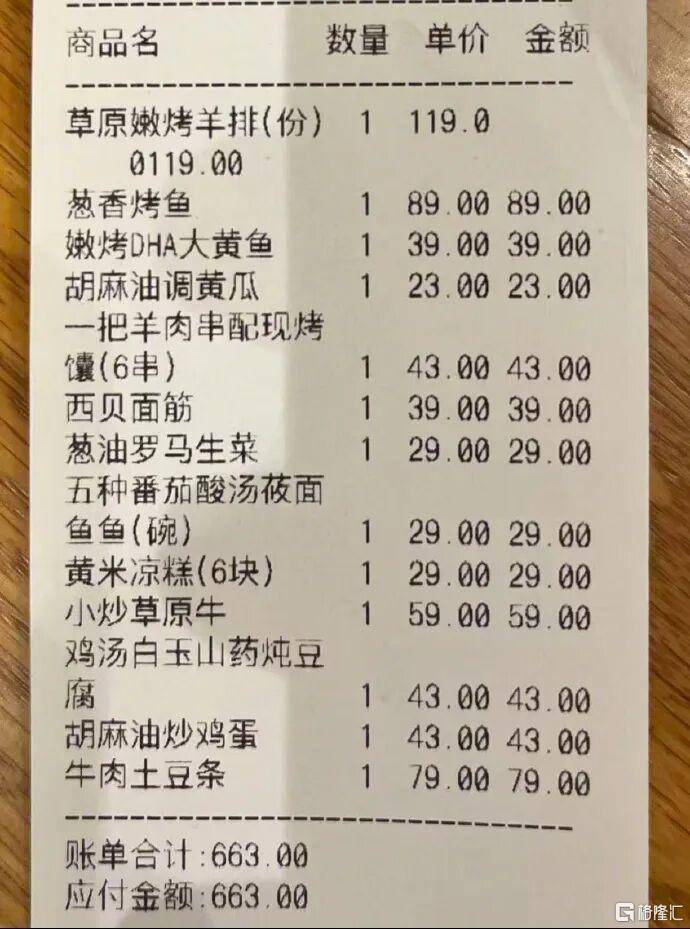

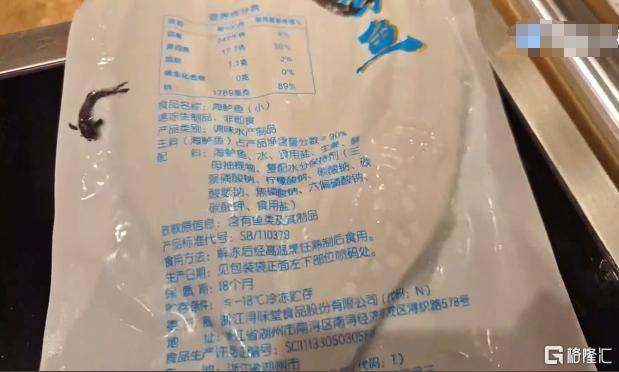

为回应质疑,西贝公布了罗永浩就餐时的订单详情,并开放后厨供媒体直播探访。在直播中,媒体展示了罗永浩点餐的葱香烤鱼原料包装,其中包含海鲈鱼及多种添加剂。西贝随后发布长信,详细说明烤鱼制作流程:员工从包装中取出海鲈鱼后,需撒调料、涂面糊并烤制。

这一流程引发新的争议:解冻冷冻鱼是否属于预制菜?更引人关注的是,部分原料保质期长达18个月,消费者难以知晓食材的具体冷冻时间。这种信息不透明进一步激化了公众对西贝定价的质疑。

长期以来,西贝的定价策略备受争议。39元一份的生菜、43元一份的炒蛋,以及3个29元的饺子,曾多次引发网络热议。尽管西贝在舆论压力下将部分菜品降价3元,但“西贝贵”的标签仍深入人心。贾国龙公开承认,过去的定价策略存在失误,导致公众形成刻板印象。

消费者真正关心的是菜品性价比。若西贝能通过预加工降低价格,同时保证食品安全,预制菜或许不会被诟病。例如,一份48元的烤鱼若使用优质原料,可能比粗制滥造的现炒菜品更受认可。但问题在于,消费者缺乏知情权,难以判断高价是否合理。

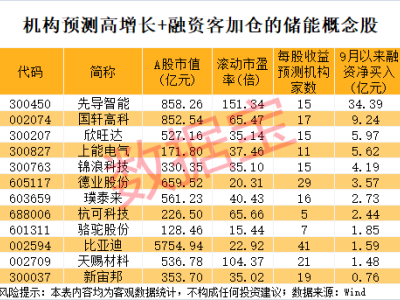

连锁餐饮的中央厨房模式已成为行业趋势。《预制菜行业发展报告》显示,真功夫、吉野家、西贝等企业预制菜占比超80%。中央厨房的标准化生产能减少厨师和原料差异对口感的影响,同时便于监管。但前期投入成本高昂,通常只有大型餐饮企业能够承担。

贾国龙透露,西贝今年上半年的平均利润率不足5%,原料采购和人工成本各占约三成。消费者并非排斥预制菜,而是反感“花现炒菜的钱吃预制菜”的现象。罗永浩在直播中强调,推动预制菜透明化、维护消费者知情权才是关键。

部分企业已开始尝试信息公示。例如,老乡鸡去年将餐厅供应食品分为现做、半预制和复热预制三类,并公布供应商信息,支持消费者溯源。这种透明化做法赢得了更多信任,也为行业提供了参考。

胖东来CEO于东来在社交媒体发文支持西贝,称“感谢西贝、海底捞等品牌企业可以让我找到相对放心可口吃饭的地方”。他呼吁公众理解企业家的付出,避免让企业家灰心。但网友质疑,信任需靠企业自身行动赢得,而非口号。

胖东来以服务透明著称,例如果切会标注切制时间并打折销售。相比之下,消费者在餐厅用餐时却难以知晓食材的具体情况。这种反差凸显了餐饮行业在信息公开方面的不足。

食品安全始终是公众关注的焦点。此次争议表明,消费者不仅关心菜品是否符合标准,更在意其是否新鲜、安全、物有所值。餐饮企业需在透明化方面做出更多努力,才能重建与消费者之间的信任。