草案核心内容聚焦于食品安全底线,首次明确提出“预制菜生产不得添加防腐剂”的强制性要求,并对原料采购、加工工艺、贮存运输、检验方法等环节作出细化规定。参与标准制定的专家透露,相较于现行的141项团体标准与地方标准,此次国标更注重可操作性,旨在为市场监管部门提供直接执法依据,避免因标准分散导致的监管漏洞。

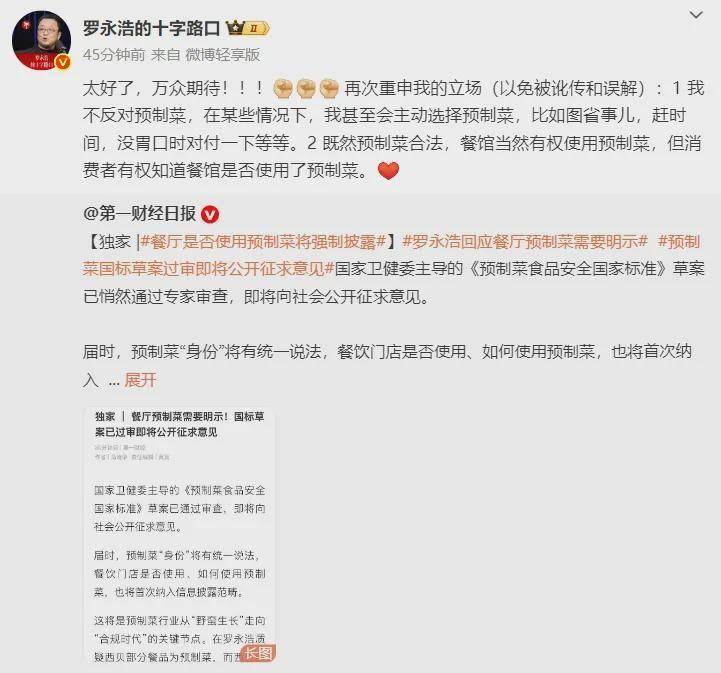

这一动态恰逢行业争议事件发酵期。此前,知名企业家罗永浩公开质疑某连锁餐饮品牌使用预制菜,而对方坚决否认的争议引发广泛讨论。罗永浩在获悉国标草案后,通过社交媒体表达支持:“我从未反对预制菜本身,在时间紧张或追求便利时,我也会主动选择这类产品。但餐饮企业必须明确告知消费者是否使用预制菜,这是基本的市场诚信。”

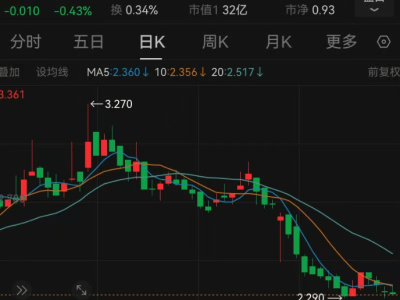

食品行业分析师指出,国标的实施将推动行业进入“质量竞争”新阶段。一方面,标准对冷链物流的升级要求可能使生产成本提升15%-30%,中小型企业若无法承担设备改造费用,或将在两年内面临被并购或退出市场的压力;另一方面,头部品牌可借助规模效应进一步扩大市场份额,形成“强者恒强”的格局。

多位受访专家强调,仅制定标准远不够,还需配套建立严格的监管机制。建议通过立法要求餐饮企业主动公示预制菜使用情况,同时加强食品安全抽检力度,倒逼企业提升产品透明度。有学者比喻:“当‘是否使用预制菜’像配料表一样必须明示,消费者才能用脚投票,行业也才能真正摆脱‘劣币驱逐良币’的困境。”

随着征求意见窗口的开启,预制菜行业正站在转型的十字路口。这场由标准引领的变革,不仅关乎数万家生产企业的生存法则,更将深刻影响14亿消费者的日常饮食选择。当安全红线划定、信息壁垒打破,中国餐饮市场或将迎来一场以品质和诚信为核心的新竞争。