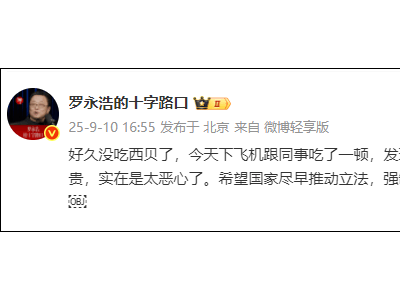

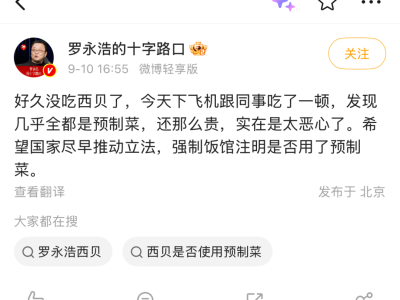

互联网名人罗永浩近日在社交平台引发了一场关于预制菜的热议。他公开批评知名餐饮品牌西贝,直言其菜品“几乎全是预制菜,价格还贵得离谱”,这一言论迅速在网络上引发轩然大波。

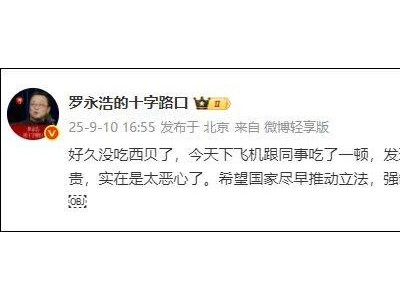

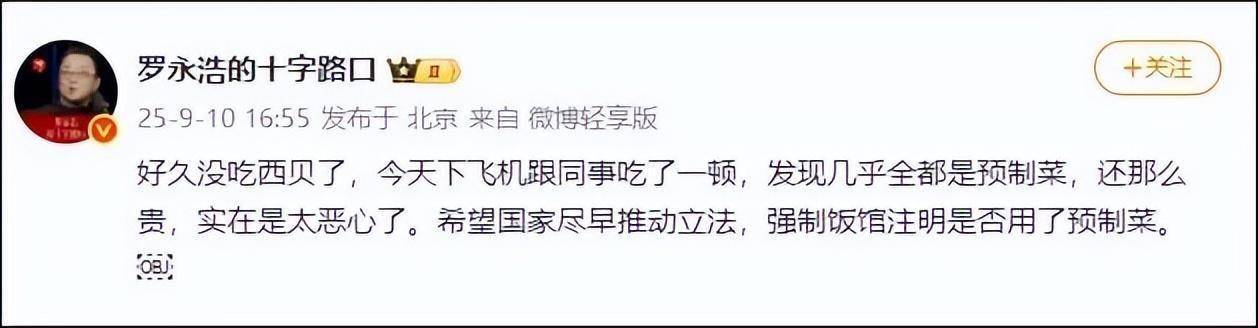

事件的导火索源于一次普通用餐。9月10日,罗永浩与同事在结束行程后前往西贝就餐。品尝过程中,他发现店内多数菜品似乎均为预制菜。作为消费者,罗永浩认为这种“高定价预制菜”的现象存在误导性,随即在微博上表达不满,并呼吁相关部门推动立法,要求餐饮企业明确标注菜品是否使用预制菜,以保障消费者的知情权。

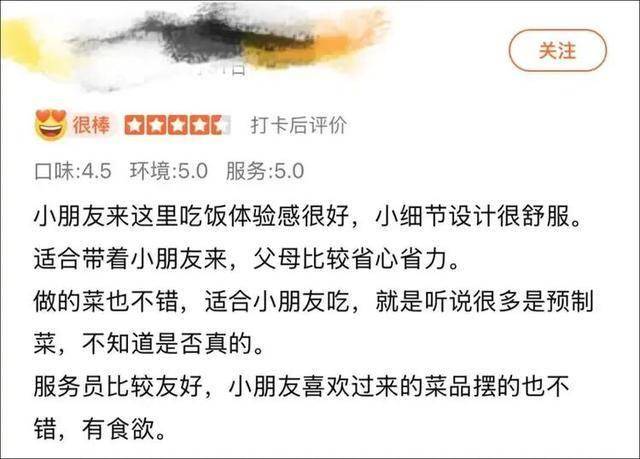

这一言论犹如投入舆论场的石子,激起层层涟漪。网友们纷纷在评论区展开讨论,支持者认为餐厅使用预制菜却未明确告知,属于变相欺骗。一位网友表示:“如果餐厅提前说明是预制菜,价格合理我也能接受,但打着现做的旗号卖预制菜,实在不地道。”也有消费者对西贝的品牌形象产生质疑,认为其“新鲜、品质”的宣传与实际情况不符。

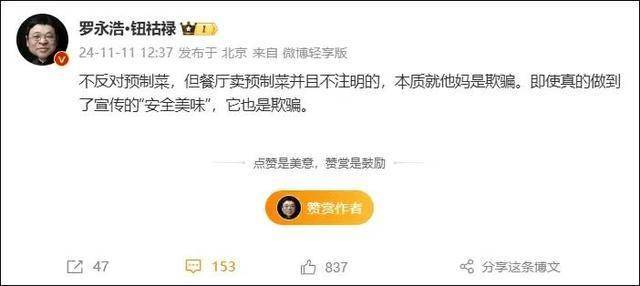

然而,争议并未一边倒。部分网友认为预制菜本身并无问题,其能提高出餐效率并保证口味稳定,符合现代快节奏生活的需求。也有观点指出,预制菜的定义尚存模糊地带,例如豆腐等加工食材是否属于预制菜范畴,目前仍无明确界定。

面对舆论压力,西贝方面迅速回应。客服人员强调,店内招牌菜牛大骨每日现煮,莜面由员工现场手搓,炒菜均使用新鲜蔬菜现炒,不存在预制情况。西贝合伙人樊大卫去年8月的视频记录也显示,北京华贸店仅馒头和黄馍馍由中央工厂配送,其余菜品均为明档现制。

但西贝创始人贾国龙此前的公开表态却与客服回应形成反差。他曾在采访中称:“好菜全是预制出来的,越高级的菜预制程度越高。预制是科学,也是工艺。”这种矛盾的说法进一步加剧了公众对西贝菜品真实性的困惑。

事实上,预制菜引发的争议并非首次。近年来,随着餐饮行业标准化进程加快,预制菜逐渐成为市场主流。为规范行业发展,市场监管总局等六部门去年联合发布通知,明确要求餐饮环节使用预制菜需明示,尤其是外卖服务中应向消费者公开信息。中消协也曾指出,预制菜存在标识不详细、未告知消费者等问题,损害了知情权和选择权。

根据相关定义,预制菜是以食用农产品为原料,经工业化预加工(如搅拌、腌制、蒸煮等)制成,需加热或熟制后食用的预包装菜肴。需注意的是,仅经简单加工的净菜、速冻面米食品、方便食品等不属于预制菜范畴。连锁餐饮企业通过中央厨房配送的半成品、成品菜肴,也不纳入预制菜范围。

尽管政策已明确要求明示预制菜使用情况,但实际执行中,主动标注的餐厅仍属少数。许多消费者在点餐时无法得知菜品是否为预制菜,导致可能为预制菜支付过高价格,或因口味不符产生失望情绪。

罗永浩此次吐槽的核心并非“抵制预制菜”,而是呼吁“明示”。他建议餐厅在菜单上明确标注:“本菜品为预制复热,风味稳定,效率优先。”这一诉求不仅将西贝推上风口浪尖,也再次引发公众对餐饮行业透明度的关注。

有观点认为,未来餐厅或需提供三类菜单:一类标注“全程现做,慢工出细活”;一类标注“部分预制,高效出品”;一类标注“全链预制,风味如一”。通过明码标价、明示工艺,让消费者为真实体验买单,而非为“想象”买单。