近日,福耀科技大学因独特的“3+1”培养模式引发广泛讨论。该校本科阶段前三年在国内就读,学费每年5600元,第四年需赴海外合作院校完成学业。然而,随着新生开学,部分学生和家长发现,除了高昂的留学费用外,校内生活成本也超出预期,引发对“性价比”的质疑。

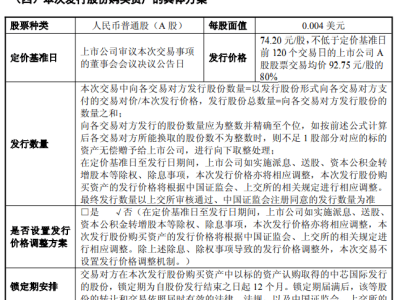

根据校方公布的海外学习安排,第四年学费因合作院校不同存在较大差异。若选择剑桥、牛津、斯坦福等顶尖高校,年费用至少21万元;即使是米兰理工学院等欧洲院校,学费加生活费也需20万元起步。若延续至硕博阶段,五年总花费可能轻松突破百万元。尽管学校设有奖学金,但覆盖范围有限,普通家庭仍面临较大经济压力。

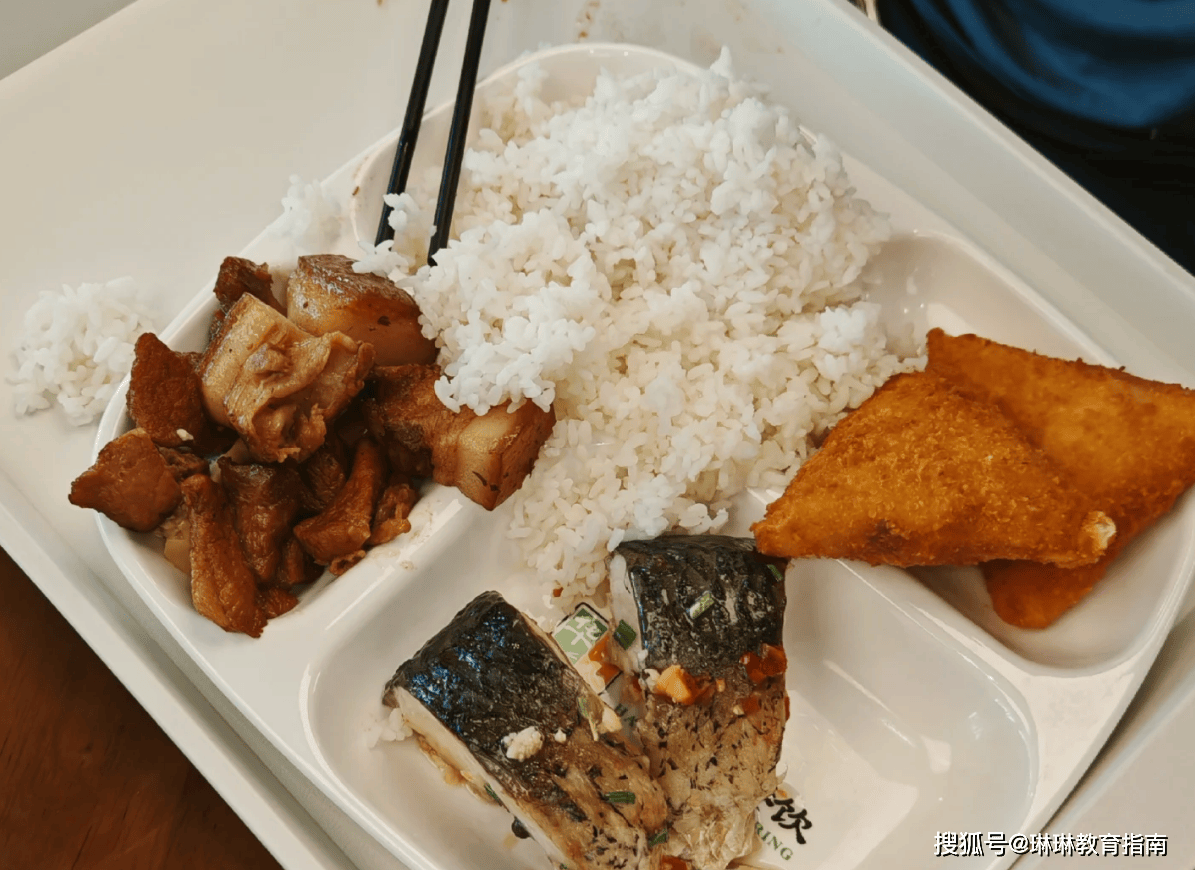

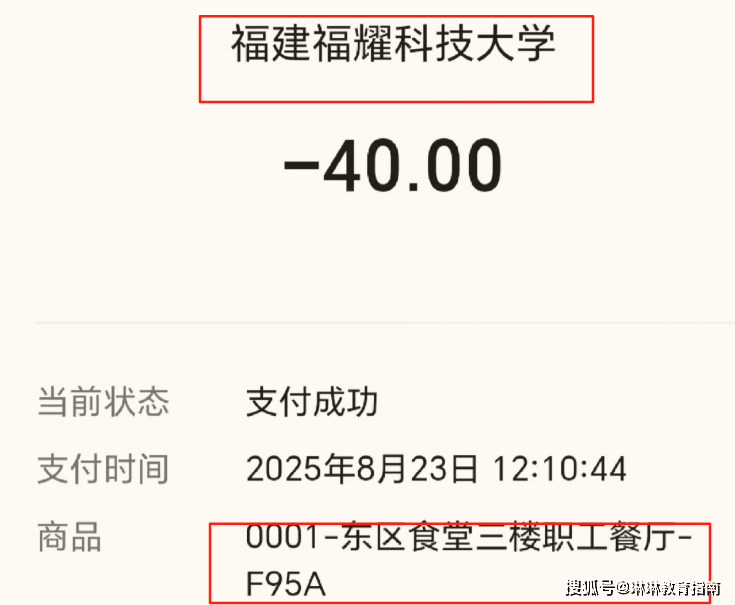

争议的焦点不仅在于留学费用。一名福建新生以629分的高考成绩入读后,在开学首日即遭遇“物价冲击”——校内一份包含红烧肉、鱼肉和炸货的套餐售价40元。该学生表示,同样的菜品在其他高校可能仅需10元,即使民办院校也鲜少达到此价格。“前三年的学费比公办院校还低,但物价却像民办学校。”他感慨自己“被消费水平‘做局’了”。

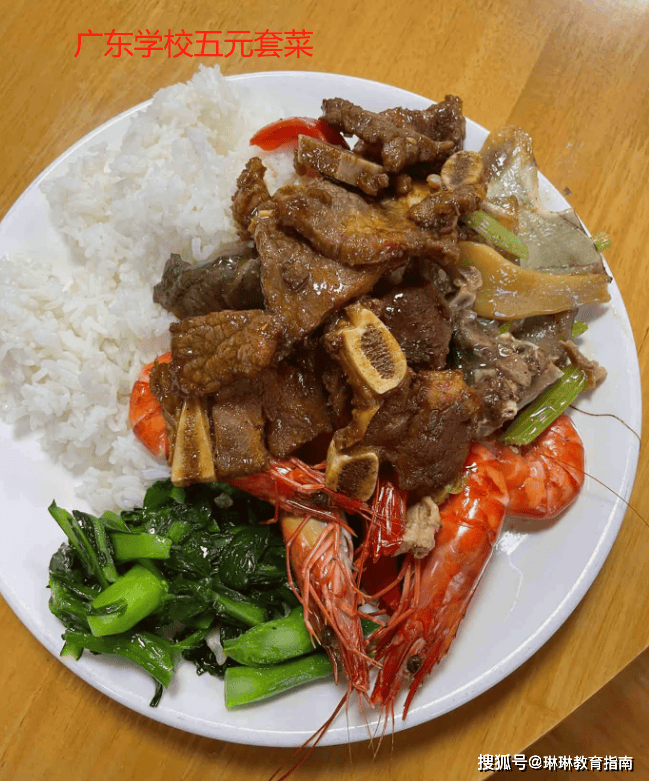

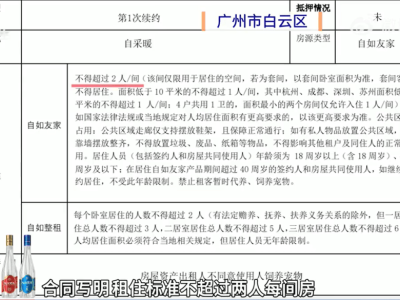

若按每日两餐计算,学生每月饮食开销可达3000元,远超普通学生的生活费预算。相比之下,广东多所公办院校的食堂价格形成鲜明对比:5元可享包含牛仔骨、虾肉和青菜的套餐,10元则能选择六道菜品。这种差距让福耀科大的新生感到“心理落差”,更引发对未来留学费用的担忧。

分析指出,该校培养模式对家庭经济条件要求较高。除第四年20万元左右的留学费用外,日常高物价可能进一步加重负担。即使获得奖学金,也难以完全覆盖硕博阶段的总开支。对于普通家庭而言,除非学校提供全额资助,否则仅靠变卖资产也难以支撑全程学业。

这场争议暴露出联合培养模式背后的现实困境:国际化的教育体验与经济成本如何平衡?当“性价比”成为关键考量,学生和家庭在做出选择时,或许需要更审慎地评估长期投入与回报。