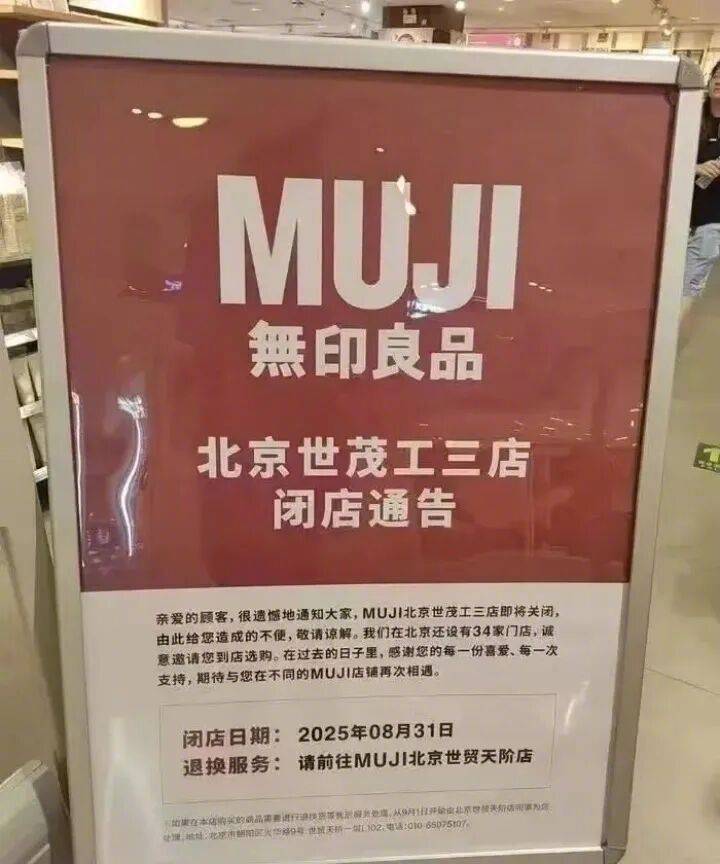

北京世茂工三商场内,MUJI无印良品门店的玻璃上贴着一张醒目的“闭店通告”,告知顾客这家经营十余年的门店将于2025年8月31日正式停业。店内“闭店特惠”的横幅与空荡的货架形成强烈反差,这家曾被视为“中产标配”的轻奢品牌,正经历着前所未有的市场考验。

据其母公司良品计画财报显示,2022至2024财年期间,无印良品在中国大陆累计关闭30家门店,仅2025年前五个月就关闭17家。苏州泰华店、济南振华商厦店等标志性门店在8月底集体谢幕,引发业界对品牌生存状况的广泛关注。这种撤退并非孤立事件,而是品牌在中国市场长期积累问题的集中爆发。

今年3月,无印良品试图通过明星效应扭转颓势,邀请影星金城武担任代言人。数据显示,代言消息发布后三天内品牌搜索指数激增300%,部分“金城武同款”商品迅速售罄。然而,这场营销狂欢未能掩盖产品质量危机——8月广东省市场监管局通报显示,其生产的不锈钢剪刀因尖端设计不符合国家标准被责令整改。这已是该品牌年内第三次因产品缺陷被监管部门点名,暴露出供应链管理的深层问题。

在黑猫投诉平台,累计2407条投诉记录直指品质问题。消费者反映家纺产品脱线、服装严重褪色,更有售后服务推诿等体验。作为定位中高端的轻奢品牌,其产品定价与质量落差持续引发争议。90元的剪刀、428元的电热水壶等定价策略,在性价比消费时代显得愈发突兀。一位消费者在投诉中表示:“花四百元买的电热水壶,使用三个月就出现漏电现象,这样的品质完全对不起价格。”

价格体系失衡源于品牌定位的认知差异。在日本本土以平价形象示人的无印良品,进入中国市场后被赋予“中产标配”的符号意义。但信息透明化让消费者发现,同款商品中国售价较日本高出25%-50%。尽管自2014年起连续11次降价,仍难扭转“价格虚高”的刻板印象。一位常去日本购物的消费者表示:“同样的收纳盒,在日本买只要人民币80元,国内却要120元,这种价差让人难以接受。”

市场竞争格局的剧变加剧了生存压力。名创优品、网易严选等本土品牌以相似设计风格和更低价格抢占市场,电商平台则通过供应链优化提供更具竞争力的选择。消费者调研显示,63%的受访者认为无印良品“设计陈旧”,58%的人表示“同等价位会选择其他品牌”。一位90后消费者直言:“现在很多国产品牌的设计和品质都不输无印良品,价格还更实惠,为什么要多花钱?”

面对困境,品牌启动战略调整:一方面加速门店迭代,将经营不善的店铺转移至新兴商圈;另一方面扩大旗舰店规模,北京朝阳大悦城4950平方米的超级门店与重庆观音桥旗舰店相继落成。这些空间不仅承载零售功能,更整合了MUJI Cafe、MUJI BOOKS等衍生业态,试图构建生活方式生态圈。一位商业分析师指出:“通过打造体验式消费场景,无印良品希望重新定义品牌价值,但能否吸引年轻客群仍是未知数。”

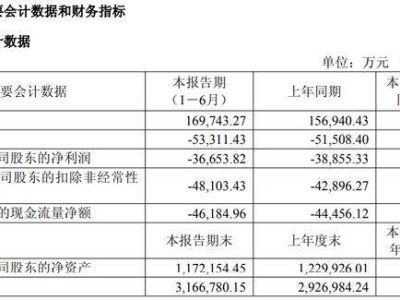

数字化转型成为关键突破口。2022年入驻外卖平台后,即时零售业务带动线上销售增长37%。2025年第三季度财报显示,虽然整体利润增速放缓,但电商渠道会员复购率提升至28%。品牌同步升级会员系统,通过专属折扣强化用户粘性。一位电商运营负责人表示:“现在消费者更倾向于线上购物,我们必须通过数字化手段提升服务效率。”

在产品创新层面,无印良品尝试突破舒适区。2024年推出的“农场概念店”引入生鲜品类,宠物用品线扩展至32个SKU。部分门店增设AR试衣镜、自助拍照机等互动装置,试图吸引年轻客群。但这些变革能否平衡品牌调性与市场需求,仍需时间检验。一位零售行业专家认为:“无印良品需要找到既能保持品牌特色,又能满足消费者需求的新路径,这需要持续的创新和试错。”