民营经济在我国经济体系中扮演着至关重要的角色,其贡献涵盖了税收的半壁江山、超过六成的国内生产总值以及七成以上的技术创新成果。民营经济的发展质量,直接关乎国家的经济活力、产业竞争力以及长远的发展潜力。

近日,全国工商联揭晓了2025年中国民营企业500强榜单,从中我们可以观察到我国民营企业发展的多个显著特征,包括整体规模的持续扩大、经济效益的提升以及发展“含新量”的显著增长。

与以往相比,民营企业500强的整体实力显著增强。2024年,入围门槛已经提升至270.23亿元,营业收入总额更是高达43.05万亿元,户均营业收入达到861.02亿元,同比增长2.72%。其中,营业收入超过千亿元的企业数量达到了105家,比上年增加了8家。

浙江嘉兴的工业区繁忙而有序,正是我国民营经济蓬勃发展的缩影。

在经济效益方面,民营企业500强的净利润合计达到了1.80万亿元,户均净利润36.05亿元,同比增长6.48%。净利润超过50亿元的企业多达70家,超过100亿元的有34家,更有19家企业的净利润超过了200亿元。

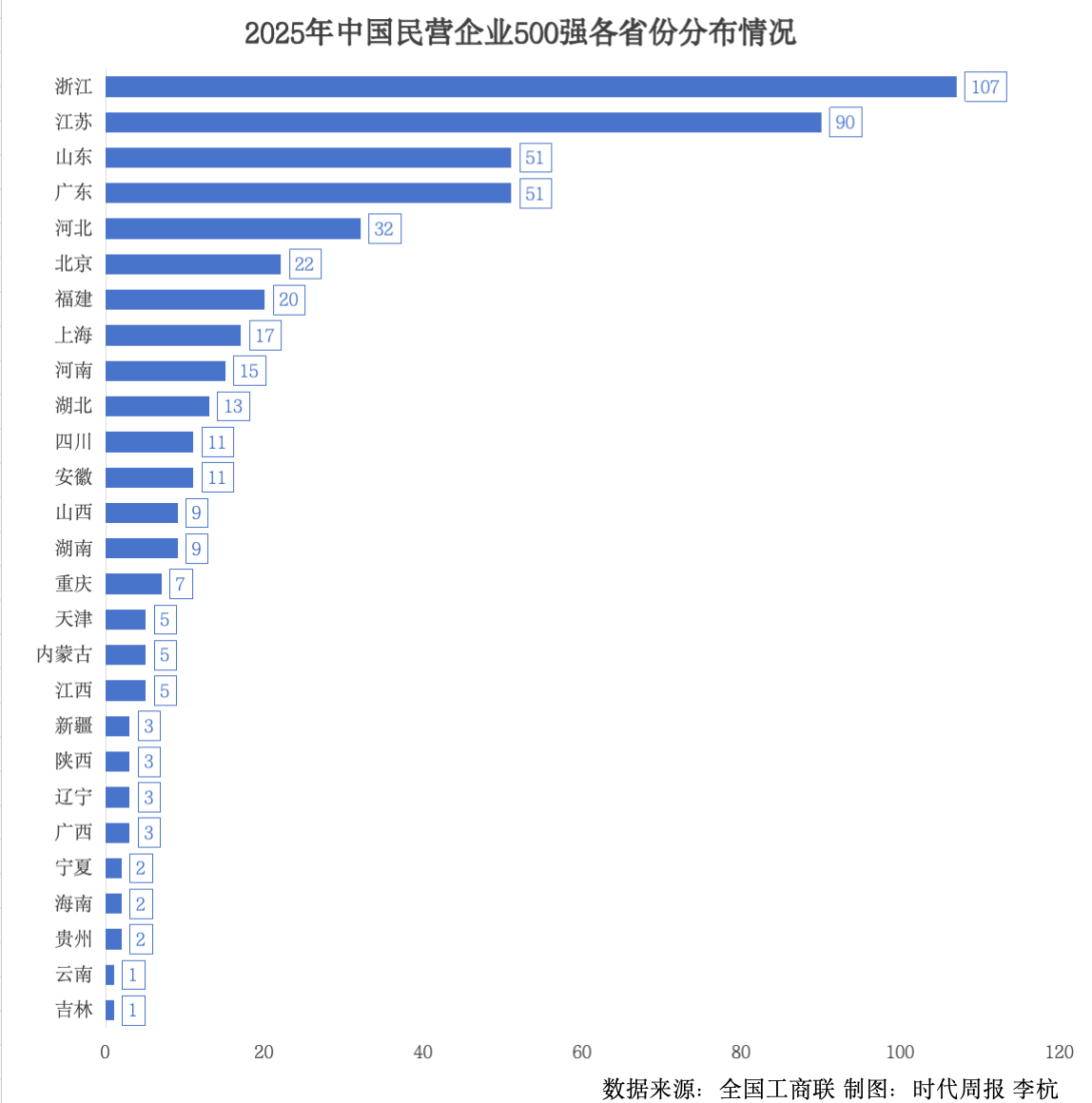

从地域分布来看,东南沿海地区依旧保持着显著的领先优势。在榜单排名前十的省(市、区)中,浙江、江苏、山东、广东和福建这五个东南沿海省份占据了超过六成的席位,凸显了该地区民营经济的强大集聚效应。江浙沪三地上榜企业占比更是高达42.8%。

具体来看,浙江以107家上榜企业的数量稳居全国第一,连续27年蝉联榜首。江苏紧随其后,上榜企业数量达到90家。山东和广东并列第三,均有51家企业入围。河北、北京、福建、上海、河南和湖北等地也表现出色,分别位列5至10名。

从全国范围来看,民营企业500强上榜企业覆盖了27个省(自治区、直辖市),但西藏、青海、黑龙江和甘肃四地暂无企业上榜。这主要与这些地区产业结构相对传统、新兴产业发展不足以及民营经济发展空间有待提升等因素有关。

若按四大经济区域划分,东部地区以397家的数量遥遥领先,中部地区有62家,西部地区37家,东北地区仅有4家。东部地区凭借优越的区位条件和长期积累的市场化经验以及完善的产业链体系,形成了显著的数量优势。

在东部沿海地区这一民营经济的核心承载区,浙江、江苏、山东和广东四省共占据了299个席位,占全国民营企业500强总数的近六成。长三角核心区域的浙江、江苏和上海三地更是上榜了214家企业,占比高达42.8%。

华北地区的河北和北京、中部地区的河南和湖北等地也展现出强劲的发展势头。而西部地区则以四川为领头羊,成为推动西部民营经济发展的重要力量。然而,上榜企业数量较少且多集中在偏远地区的省份仍面临发展不平衡的挑战。

从榜单中还可以看出,我国头部民营企业的发展方式正在发生深刻转变。这一转变体现在对战略性新兴产业的积极布局上。在500强企业中,已有309家企业投资了627个相关项目,涵盖了新材料、新能源、新一代信息技术等多个细分领域。

同时,这些企业还在加快数字化绿色化转型的步伐,多数企业已制定了数字化转型战略规划,超过八成企业正在推进绿色低碳转型。研发经费的投入数据也进一步印证了民营企业“含新量”的提升。此次上榜的民营企业500强中,实际填报企业的研发费用总额高达1.13万亿元,平均研发经费投入强度达到了2.77%。

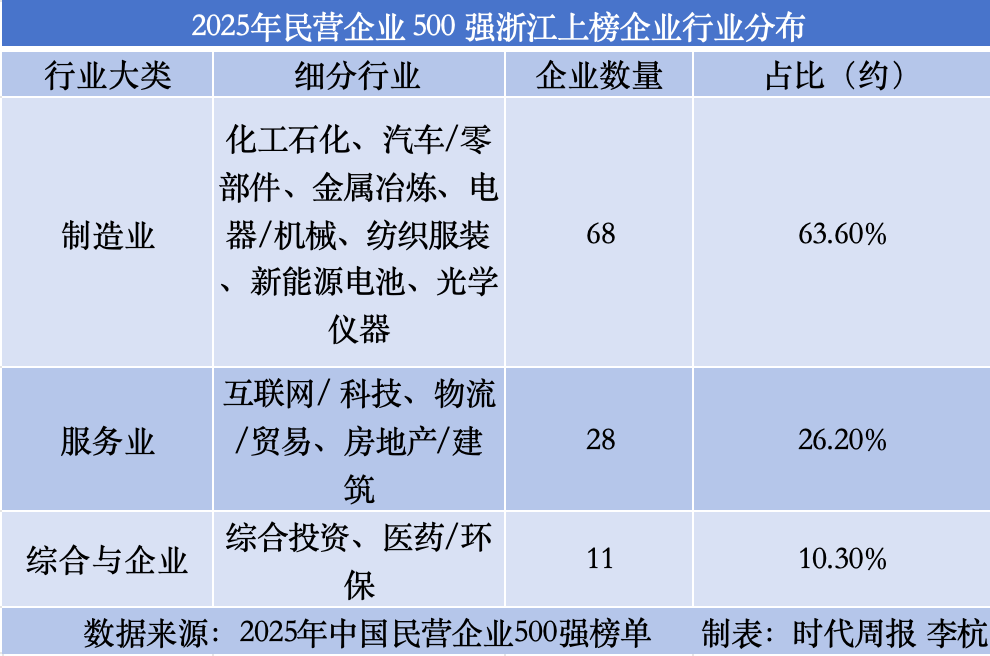

以浙江为例,通过对比2020年与2025年的上榜名单,我们可以清晰地看到浙江民营经济在产业结构升级方面的显著进展。2025年,浙江共有107家企业上榜,其中制造业企业占比高达63.6%,与全国民营企业500强中制造业的占比基本相符。

值得注意的是,浙江制造业的“含新量”正在逐步提升。在2025年的上榜名单中,新增了零跑、天能等新能源汽车和新能源电池制造企业,以及专注于新能源锂电材料和钴新材料研发的华友等企业。这些企业的崛起,进一步凸显了浙江在推动制造业向新兴领域转型方面的努力和成果。

新能源汽车工厂的繁忙景象,正是我国民营经济在新兴领域蓬勃发展的生动写照。与往年相比,2025年的榜单新增产业主要集中在新能源、半导体、人工智能等领域,这反映出我国民营经济在创新驱动和产业结构优化方面取得的积极进展。