近日,美妆品牌植物医生正式向深市主板递交了IPO申请,有望成为中国A股市场美妆单品牌店第一股。然而,这家依靠线下加盟模式发展了20多年的品牌,近年来却面临着收入增长停滞的困境。

植物医生的创始人解勇于1994年在北京创立了一家化妆品代理公司。随着代理业务竞争加剧,他决定打造自有品牌“植物医生”。经过不懈努力,植物医生现已拥有超过4000家门店,成为化妆品市场的重要参与者。然而,尽管门店数量众多,植物医生的收入却连续三年徘徊在21亿元左右,与同行珀莱雅、丸美股份超过30%的年复合增长率相去甚远。

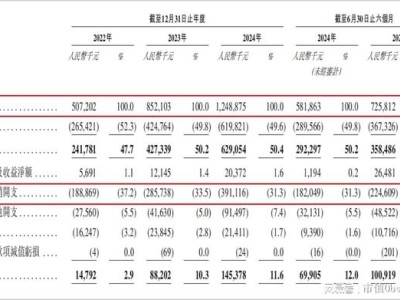

从产品构成来看,植物医生的收入主要来自水乳膏霜、精华及精华油、面膜三类产品,其中水乳膏霜占据了半壁江山。然而,在收入停滞的同时,公司的存货余额却在不断增加,截至2024年底已高达2.23亿元,同比增长16%。存货周转率也从2022年的4.96次下降至2024年的4.27次,显示出产品销售不畅的迹象。

在业绩压力下,植物医生于2024年进行了两次大规模分红,总额达到1.8亿元。由于实控人解勇持股高达79%,他个人独得了1.42亿元的分红,这一举动引发了市场的广泛争议。

业内人士指出,植物医生增长乏力的原因可能在于产品竞争力不足,而这与其研发投入不足密切相关。近年来,公司的研发费用率一直徘徊在3.5%左右,研发人员数量也有所减少。同时,公司大专及以下学历人员占比上涨至31.5%,而硕士及以上学历人员仅占12.3%。更为关键的是,植物医生的核心技术并非自主研发,而是通过与中科院昆明植物研究所等科研机构合作获得。

例如,植物医生的明星产品石斛兰系列,其核心技术就来自中科院昆明植物研究所。公司在美白、修复、抗衰等功效产品的研发上,也主要依赖外部合作。这种研发模式虽然能够快速获得技术,但也可能导致公司在核心技术上缺乏自主权,进而影响产品的持续竞争力。

与研发投入不足形成鲜明对比的是,植物医生在营销上毫不吝啬。2024年,公司的销售费用高达7.43亿元,是研发费用的11倍以上。然而,这种重营销轻研发的策略并未能带动业绩的增长。

除了研发投入不足外,植物医生固守线下销售渠道也是其业绩增长乏力的原因之一。目前,公司的收入主要来自线下门店(包括直营和授权专卖店),占比高达76%。而线上销售渠道的收入占比仅为13%,且增长缓慢。相比之下,珀莱雅等竞争对手早已完成了从线下到线上的转型,线上销售占比高达95%以上。

随着电商渠道的迅速崛起和消费者购物习惯的变化,线上销售已成为化妆品行业的重要趋势。然而,植物医生却未能及时抓住这一趋势,导致线下门店面临客流量减少、经营成本上升等困境。近年来,公司虽然尝试通过抖音小店等线上渠道进行销售,但成效并不显著。

值得注意的是,植物医生的加盟门店体系也面临着严峻挑战。由于线上化消费趋势日益显著,直播带货等新型零售方式不断分流线下客流,导致实体门店经营状况普遍不容乐观。尽管公司采取了“0加盟费”等优惠政策吸引加盟商,但新开门店数量仍然远远低于关闭门店数量。

面对业绩增长乏力和线下渠道困境,植物医生似乎只剩下全力拥抱线上市场这一条转型之路。然而,由于线下庞大的基本盘已成为转型的沉重包袱,公司能否成功转型仍充满不确定性。一方面,植物医生在线上市场的布局起步较晚,且面临激烈的市场竞争和高昂的流量成本;另一方面,公司在核心技术上的自主权不足也可能影响其在线上市场的竞争力。

因此,对于植物医生而言,要想在未来实现持续增长并成功上市,还需要在研发、渠道和营销策略上进行全面调整和创新。