“我们承诺,西贝绝对不使用预制菜!”当西贝创始人贾国龙掷地有声地喊出这句话时,或许未曾料到,48小时后,全国370家西贝门店的后厨会集体被推上舆论的风口浪尖。

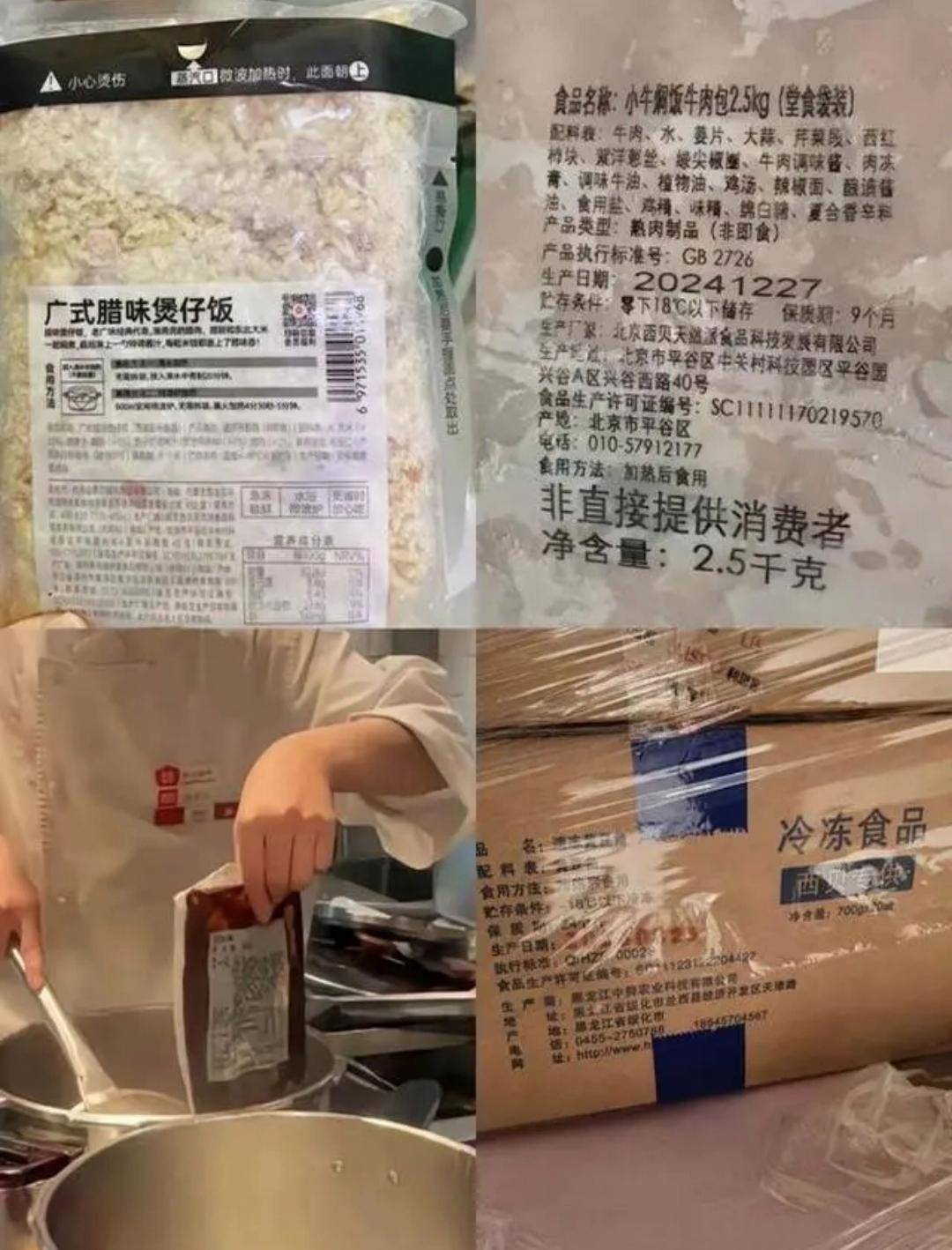

9月12日,多家媒体记者佩戴一次性发帽、鞋套,在“欢迎监督”的红色横幅下走进西贝门店后厨。原本期待的“新鲜现做”场景并未完全呈现——冰柜里,整齐码放的并非生鲜食材,而是统一配送的料包、预煮汤桶和切割好的标准克数羊排。更令人意外的是,记者在操作台上发现了与知名主播罗永浩微博晒图同款的“堂食袋装牛肉包”空袋。

这场风波的导火索,是西贝宣称“100%无预制菜”与后厨实际场景的强烈反差。记者走访北京、郑州、西安、深圳等多地门店发现,后厨操作呈现“双轨模式”:部分菜品坚持现场制作,如手搓莜面、现擀现烤的馕饼;但另一部分菜品则依赖中央厨房预处理,门店仅需简单加热即可出餐。

在郑州郑东万象城店,一台价值十几万元的万能蒸烤箱成为“主角”。工作人员将腌制好的羊排放入烤箱,设定260℃、9分钟后即可出餐。“调好温度就行,出餐很快。”店员坦言。而预加工区的冰柜里,分层存放着切割好的羊排、凌晨熬制的汤底、结着冰霜的黄米凉糕生坯和称重后的蔬菜配菜。厨师长解释,这些属于“原料预处理”,“按国家规定不算预制菜”。

北京朝阳区门店的情况类似:泡菜盒标注生产日期为9月9日,炖牛肉从早上5点开始备餐,但“够卖两三顿”的量若未售完,便会转为员工餐。面点区虽保持“现场和面、现擀现烤”的节奏,但冰柜里的料包和空袋仍引发质疑。

争议的核心在于“预制菜”的定义。根据市监总局2024年3月发布的《通知》,中央厨房向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,若需在门店“再加热”,则不被归类为预制菜。西贝正是利用这一规则,将牛肉预煮、调味、真空包装后配送至门店,仅保留最后的拆袋、复热和撒葱花步骤。从法律层面,这确实不构成“预制菜肴”;但从消费者体验看,却难掩“工业感”。

事件的导火索是罗永浩的公开质疑。9月10日,他在微博发文称:“几乎全是预制菜,还那么贵,实在是太恶心了。”配图显示,5人消费830元。贾国龙当晚紧急召开媒体会,宣布起诉罗永浩并开放全国门店后厨,同时上线“罗永浩同款菜单”。罗永浩则反手悬赏10万元,征集“法律上可采信”的预制菜证据。

9月12日晚,罗永浩在抖音直播中再次强调:“不反对预制菜,只反对用现做菜价格卖预制菜。”他晒出“小牛焖饭牛肉包”外包装,指出其九个月保质期和“复热即食”的特性,认为按常理应归类为预制菜。直播间弹幕迅速刷屏,“支持老罗”“西贝贵且难吃”登上热榜。

西贝方面则将《通知》条款打印成A4纸,贴在门店入口,试图以法规为自己“背书”。这场关于“定义权”的舆论拉锯,折射出消费者对“透明度”的强烈诉求。

争议背后,西贝的盈利能力不容小觑。数据显示,2023年西贝集团营收达62亿元,创历史新高;全国近400家门店年客流3766万人次,人均客单价165元;外卖子品牌贡献20亿元,零售“功夫菜”3.4亿元。按中式连锁正餐平均净利率7%估算,净利润约4.3亿元。

成本结构显示,西贝通过中央厨房集采和冷链配送,将食材毛利率提升至58%—60%;400家门店中九成位于优质商场,租金占营收15%—18%;全直营模式下,2.2万名员工薪酬占比20%;营销方面,抖音“那达慕羊肉节”14天GMV达2.1亿元。

高客单价、高翻台率(年均4.8次)和强供应链,构成了西贝的“赚钱三角”。中央厨房将大厨变为“标准工人”,门店厨房缩小、人效提升;万能蒸烤箱和复热料包将出餐时间从12分钟缩短至4.5分钟,午高峰多翻一台即多一份利润。

消费者的愤怒并非针对预制菜本身,而是针对“信息不对称”。网易新闻投票显示,78%的受访者认为“非现场新鲜制作即算预制菜”,65%支持“强制菜单标注”,仅12%相信“西贝完全没有预制菜”。罗永浩直播间同样销售预制羊蝎子,但因标注“加热即食”,销量持续攀升。

这场风波暴露出餐饮行业的深层矛盾:资本追求效率与消费者期待“烟火气”之间的冲突。当标准滞后于市场,舆论便成为“第二法庭”。贾国龙“欢迎来查”的表态值得肯定,但若仅将透明视为公关手段,而不赋予消费者选择权,冰柜里的空袋终将成为品牌信任的“裂痕”。

预制菜国家标准的征求意见稿已完成,预计2025年底前出台,“复热即售”或将被纳入强制明示范围。届时,连锁品牌将面临选择:降价、改话术,或重新引入明火灶台。对消费者而言,与其陷入“谁撒谎”的争论,不如用“脚投票”——点菜前问一句“是现做还是复热”,若店员回避,大可转身离开。市场的监督力,终将来自每一个较真的普通人。