一场因婚外情引发的财产纠纷近日在社交平台引发广泛关注。重庆某企业负责人朱某某为促成与已婚男下属何某的婚姻,曾向何某原配支付300万元补偿款,却在同居一年后反悔起诉索回,最终被法院驳回全部诉求。这起充满戏剧性的案件,因涉及道德争议与法律边界问题,迅速成为网络热议话题。

据公开信息显示,朱某某作为某公司实际控制人,在202X年与新入职的已婚员工何某发展出亲密关系。两人计划各自解除婚姻后重组家庭,为推动何某离婚进程,朱某某直接向何某妻子陈某转账300万元,明确标注款项用途为"离婚补偿及子女抚养费"。这笔巨额转账成为后续纠纷的核心焦点。

在共同生活一年后,朱某某以"感情不合"为由提出分手,并随即向法院提起诉讼,要求何某及其前妻陈某返还300万元款项。一审法院经审理认为,该赠与行为违背社会公序良俗,判定补偿协议无效,判决陈某需全额返还。

案件在二审阶段出现重大转折。法院审理发现,朱某某提供的转账凭证虽标注用途,但缺乏直接赠与陈某的意思表示,实质是代何某履行对前妻的经济补偿义务。二审判决指出,朱某某在明知对方婚姻状况的情况下,仍主动介入并支付款项,现又以违背公序良俗为由主张返还,其行为本身已构成对诚信原则的破坏。

法院特别援引"不法原因给付不得请求返还"的法律原则,认为朱某某的给付行为建立在破坏他人婚姻的基础上,现要求返还既缺乏法律依据,也违背社会基本道德准则。最终二审撤销一审判决,驳回朱某某全部诉讼请求,认定该款项无需返还。

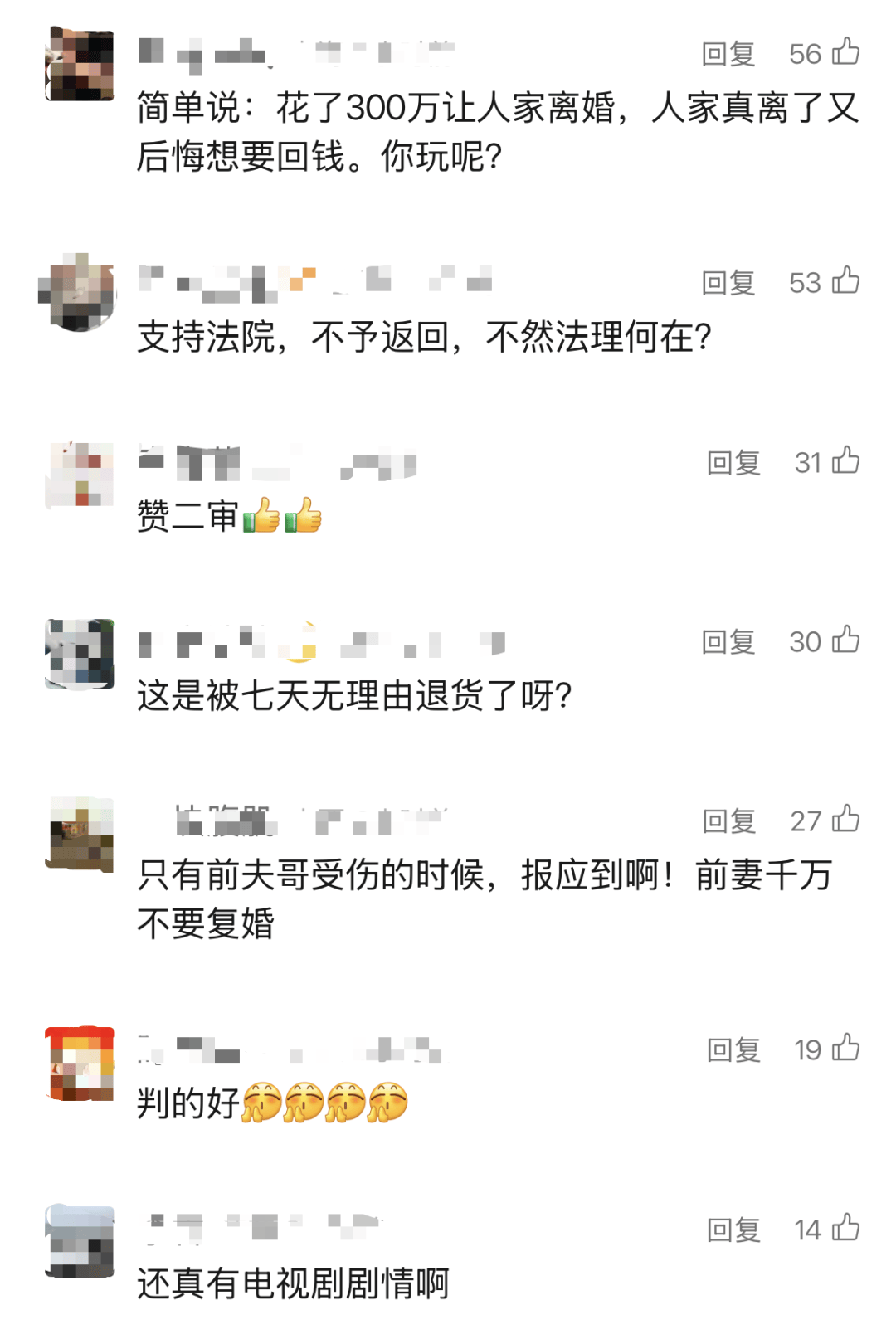

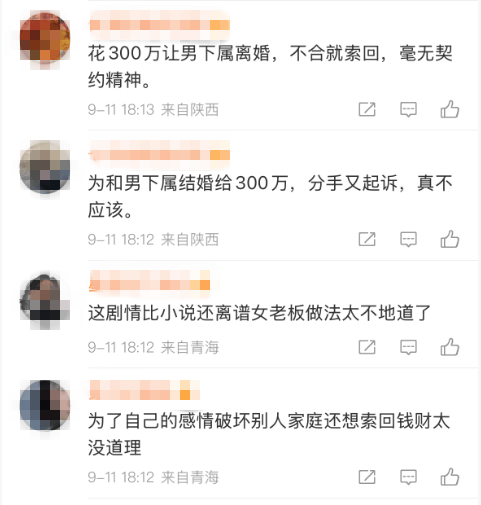

这起案件在社交平台引发两极化讨论。部分网友认为法院判决维护了婚姻制度的严肃性,指出"用金钱破坏他人家庭不应得到法律保护";也有观点质疑300万元补偿款的合法性,认为"高额补偿可能涉及变相交易"。法律界人士则强调,案件凸显了民事行为中道德因素与法律效力的复杂关系。

值得关注的是,二审判决明确区分了"赠与"与"代付"的法律性质。法院认定朱某某的转账行为本质是代何某履行法定义务,而非对陈某的个人赠与,因此不适用赠与合同相关规定。这种法律认定对类似涉及第三人支付的民事案件具有参考价值。

这起充满戏剧性的财产纠纷,不仅暴露出婚外情关系中的利益纠葛,更引发公众对道德底线与法律边界的深度思考。当情感关系掺杂巨额经济利益时,如何平衡法律规制与道德评判,成为案件留给社会的现实课题。