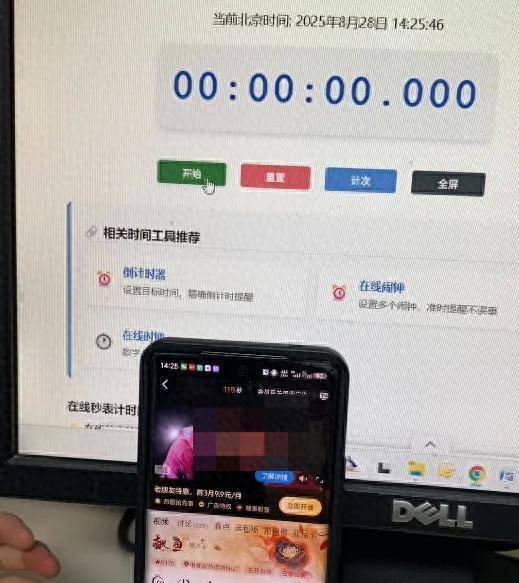

近日,互联网广告领域出现新争议——部分视频平台在播放广告时,广告页面显示的倒计时与实际播放时长存在差异,实际播放时间普遍长于标明时长。这一现象被网友称为互联网广告领域的“新型鬼秤”,迅速引发社会关注并登上热搜榜单。

据媒体调查,多个主流互联网平台均存在此类问题。例如,部分广告标注为80秒或120秒,但实际播放时长超出标明时间。这种“时间偷取”行为引发消费者对自身权益的担忧:平台是否侵害了用户知情权与公平交易权?是否构成欺诈?消费者能否主张赔偿或退款?广告主与平台应如何划分责任?

针对上述问题,《法治日报》律师专家库成员、北京威诺律师事务所高级合伙人焦圣成律师从法律角度进行专业解读。他指出,根据我国《广告法》第四条和第二十八条规定,广告不得含有虚假或引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。虚标广告倒计时导致消费者无法准确知晓广告真实时长,进而影响其消费决策,已构成对消费者知情权的侵害。

同时,《消费者权益保护法》第八条和第二十条明确规定,消费者享有知悉商品或服务真实情况的权利,经营者提供的信息应当真实、全面。视频平台或广告主通过虚标倒计时额外占用消费者时间成本,破坏了公平交易原则,构成对公平交易权的侵害。若平台或广告主故意以此误导消费者,则涉嫌欺诈,消费者有权依据《民法典》要求赔偿或退款。

关于广告时长标注的监管问题,焦圣成律师表示,虽然目前尚无针对广告时长的具体行业标准,但《广告法》第三条已明确要求广告内容真实、合法,这一原则涵盖广告的表达方式、形式及时长等要素。虚标倒计时属于对广告持续时间的不实陈述,违反了广告真实性要求。

在责任划分方面,若广告主与平台存在合作关系,广告主对广告内容的真实性负首要责任。若广告素材存在虚标问题,广告主应承担主要责任。平台作为发布者和管理者,有义务审核广告内容,若未尽到合理审核义务导致问题广告发布,亦需承担相应责任。具体责任划分需结合合作协议、发布流程及过错程度等因素综合判定。

根据《消费者权益保护法》第四十四条,消费者通过网络平台接受服务时权益受损的,可向服务者要求赔偿;若平台无法提供服务者真实信息,消费者也可向平台主张赔偿。平台明知或应知服务者利用其平台侵权却未采取措施的,需承担连带责任。这一规定同样适用于广告发布服务平台。

对于监管部门的职责,焦圣成律师建议,应加强对视频平台广告内容的审查与监督,确保广告真实性。对虚标倒计时等违法行为及时查处并依法处罚,同时推动建立更完善的广告行业标准与自律机制,从源头规范广告市场秩序。