近期,我国消费市场运行数据揭示了其发展态势的平稳性。商务部消费促进司负责人透露,7月份社会消费品零售总额达到3.88万亿元,同比增长3.7%,增速较去年同期提升了1个百分点。而1至7月间,社会消费品零售总额累计为28.42万亿元,同比增长4.8%,其中服务零售额同比增长5.2%,商品和服务零售合并增速约为5%。

尽管整体数据表现平稳,但一个显著现象不容忽视:居民储蓄持续增长与消费动力不足并存。这一现象并非仅因居民主观消费意愿不足,而是受到购买力、消费信心和消费便利性三个维度的系统性制约。为了有效激发内需,关键在于系统性地识别并解决这些堵点,通过深化改革,构建公平、顺畅、有保障的长效机制,从而充分释放我国庞大市场的内需潜力。

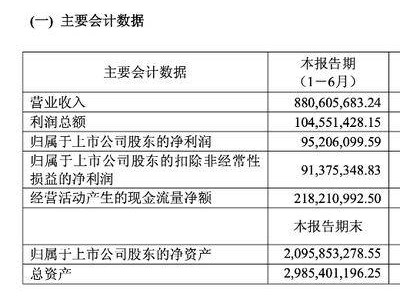

数据显示,2025年上半年,我国住户存款余额增加至162.02万亿元,增幅达7.42%。然而,社会消费品零售总额增速仅为5%,最终消费支出对GDP增长的贡献率不足60%。这种“高储蓄—低消费”的现象,凸显了内需引擎尚未被充分激活的核心问题:即消费过程中的便利性、可获得性和体验感存在障碍。

“能消费、敢消费、易消费”构成了激发内需活力的三位一体框架。其中,“能消费”是物质基础,关乎居民的购买力;“敢消费”是心理基础,关乎消费的安全感和未来预期;“易消费”则是转化桥梁,影响消费意愿转化为实际行为的效率。当前,这三个环节都需要系统性地优化调整,而非简单归因于消费意愿不足。

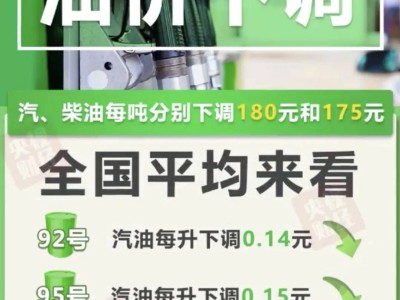

为了稳固“能消费”的基础,首要任务是提升居民的实际购买力。这包括深化收入分配制度改革,提高劳动报酬占比,健全工资增长机制,并通过税收、社保等手段调节收入差距,扩大中等收入群体。同时,稳定社会预期,降低预防性储蓄,加强宏观政策的稳定性,完善社会保障体系,缓解居民在教育、医疗、养老等领域的未来支出忧虑。

保障重点群体收入的及时足额获取也是关键。针对外来务工人员等群体,落实支付责任,全面推行工资专户制度,健全信用约束机制,完善权益救济渠道,降低其维护自身权益的成本。同时,畅通企业资金循环,保障就业稳定,规范公共采购支付,创新供应链融资,清理历史债务拖欠,稳定居民财产性收入预期。

为了筑牢“敢消费”的安全网,需要加大民生投入,强化消费权益保护。这包括优化财政支出结构,提升教育、医疗、养老等公共保障水平,构建生育友好环境,推动医疗资源均衡分布,升级养老服务体系。同时,健全消费权益保护体系,提高侵权成本,优化维权机制,强化个人信息保护,加强重点领域监管能力建设。

在优化“易消费”的环境方面,需要深化制度型开放,推进跨境消费和服务领域便利化改革。审慎评估与优化管理措施,提升跨境消费便利度,推进服务领域“放管服”改革,消除区域壁垒,推广电子证照应用。同时,扩容提质,打造友好消费场景,培育高品质服务供给,支持新业态新场景发展,深入实施县域商业建设行动,加强供应链下沉,完善物流配送体系。

最后,为了系统施策,释放市场动能,需要建立长效机制,对消费市场进行监测、评估与持续优化。构建“消费便利化指数”监测体系,完善政策后评估与反馈机制,实施“消费堵点”清单管理,系统梳理普遍性问题,明确责任主体与整改时限,定期督查清理。

提振内需的核心在于精准识别并系统性地疏通影响“能消费、敢消费、易消费”的关键堵点。这要求决策和监管部门摒弃简单归因于“不愿消费”的思维,聚焦于制度公平性、权利平等性、信息透明度的系统性提升,以更大的决心和智慧深化制度改革与高水平开放,构建更加公平、顺畅、便捷、友好、充满获得感的消费环境。