在福建南安市蓬华镇的一个偏远角落,蓬岛村以一种不同寻常的方式吸引了全国的目光。8月20日,郭氏家庙前热闹非凡,鞭炮齐鸣,锣鼓喧天,村民们聚集一堂,共同见证了一场别开生面的奖学金颁发仪式。61名优秀学子在众人的瞩目下,依次走上领奖台,领取总额高达21.7万元的奖学金。这场活动不仅是对学子们辛勤付出的肯定,更是蓬岛村崇文重教传统的生动体现。

蓬岛村,这个户籍人口仅6000余人的小山村,却走出了一条令人瞩目的教育之路。截至2025年,全村已培养出33名博士、8名清华北大学子、15名硕士及数百名本科生,涵盖了物理、医学、数学、哲学等20余个领域。这一数据,无疑让蓬岛村成为了名副其实的“博士村”。

追溯历史,蓬岛村的“学霸基因”源远流长。南宋时期,郭氏先祖迁居此地,明清两代便培养出进士、举人等科举人才。新中国成立后,这种文化积淀更是转化为现代教育的强大动力。郭梦婕家族便是其中的典型代表,其父郭少青、三叔郭少明均考入名校,而她本人也先后毕业于哈尔滨工业大学和上海交通大学,2025年更是被清华大学录取为博士。

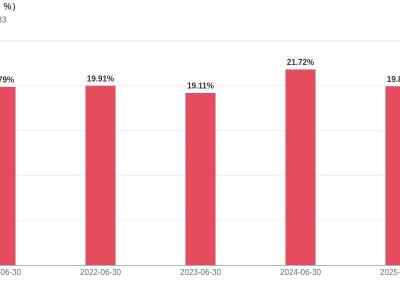

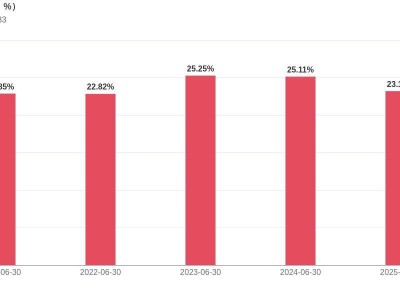

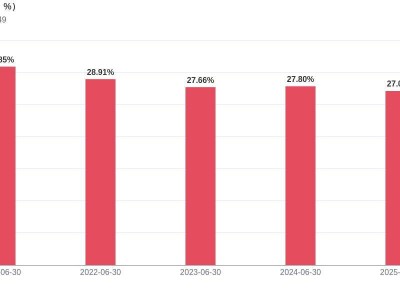

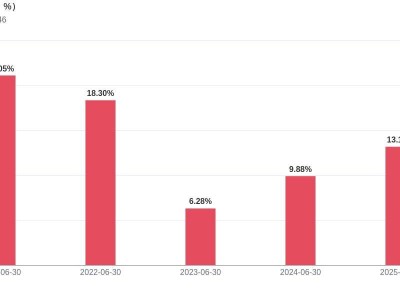

蓬岛村的“博士现象”并非偶然,背后有一套完善的教育激励机制。2023年,蓬岛郭氏教育基金会成立,通过家族捐赠和社会募资的方式,构建起覆盖全学段的奖励体系。奖学金分级制度、仪式化激励以及长效反哺机制,共同构成了这一体系的三大支柱。奖学金颁发仪式上,金榜题名牌匾巡游全村,获奖学子佩戴绶带登台领奖,这种仪式感让教育成就成为了全村的骄傲。

文化基因是蓬岛村教育成功的关键所在。耕读传家的传统与现代教育的价值观在这里实现了完美融合。“三堂文化”的现代转化、女性教育观的突破以及“逆境教育”的实践智慧,共同塑造了蓬岛村独特的教育生态。郭祖奉之母以“砸锅卖铁也要供孩子读书”的信念,培养出多名博士,成为女性教育观的典范。而面对艰苦的自然条件,村民们将“走出大山”的渴望转化为教育动力,培养出了一批批优秀人才。

蓬岛村的成功实践,为乡村振兴提供了宝贵的启示。教育投入的“杠杆效应”在这里得到了充分验证,小投入引发了大变革。通过奖学金仪式、族谱修订、宗祠改造等方式,村民们凝聚成了“教育共同体”,形成了强大的文化认同力。同时,人才反哺的“可持续性”也为蓬岛村的发展注入了新的活力。郭东宇等企业家返乡设立“教授工作站”,与多所高校建立合作,将“博士村”转化为了“人才孵化器”。

然而,蓬岛村也面临着未来的挑战。如何避免过度功利化、资源分配失衡以及代际传承断裂等问题,成为摆在村民们面前的现实课题。只有不断强化“兴趣驱动”的教育理念、扩大奖学金覆盖面以及吸引年轻一代参与治理,才能确保蓬岛村的教育之路越走越宽广。