近期,我国金融市场的资金流动情况引发了广泛关注。特别是7月份,非银金融机构存款出现了大幅增加,与此同时,居民存款却相应减少,这一变化背后隐藏着怎样的经济逻辑?

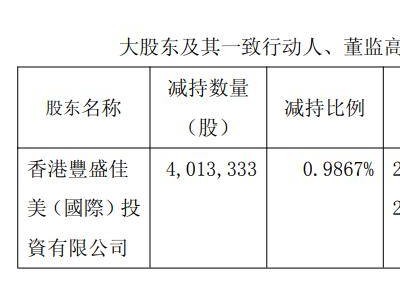

据统计,7月份非银金融机构存款同比多增了1.39万亿元,而居民存款则减少了1.11万亿元,两者之间的反差形成了鲜明的“跷跷板效应”。专家指出,这一变化的主要原因在于存款利率的持续下行、股市的走强以及居民理财需求的不断上升。

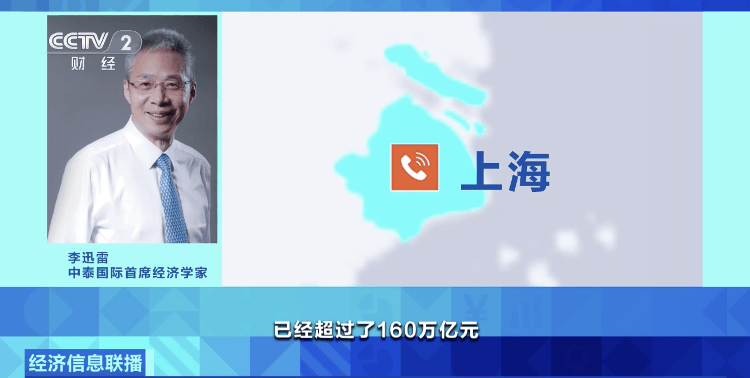

随着银行存款利率的不断下调,尤其是三年期定期存款利率已跌破2%,许多到期的定期存款选择不再续存。这些资金一部分流向了银行理财产品,另一部分则直接进入了资本市场。中泰国际首席经济学家李迅雷表示,目前我国居民的存款余额已超过160万亿元,利率下调后,资金从存款向非银金融机构转移的趋势愈发明显。

与此同时,A股市场的稳步上行也为资金流动提供了新的动力。年初以来,A股市场赚钱效应逐渐显现,7月份上证指数上涨3.74%,两市成交额环比大增超40%,市场活跃度显著提升。随着“慢牛”行情逐渐成为投资者的共识,居民财富正在加速再配置,更多资金选择通过机构权益类产品间接入市或直接进入股市。

中国银河证券首席经济学家章俊认为,从长远来看,随着中国经济底层逻辑的变化和资本市场改革的持续深化,存款向资本市场转移将成为常态。这一过程中,更多优质创新企业上市融资,为居民创造了更多财富。同时,投资者在分享中国经济转型红利的过程中,进一步坚定了投资A股市场的信心,从而形成了可持续的良性循环。

专家还指出,随着金融市场的不断发展,居民理财意识的提高以及金融产品的多样化,未来资金流动将更加灵活多变。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标,合理选择投资渠道,实现财富的保值增值。