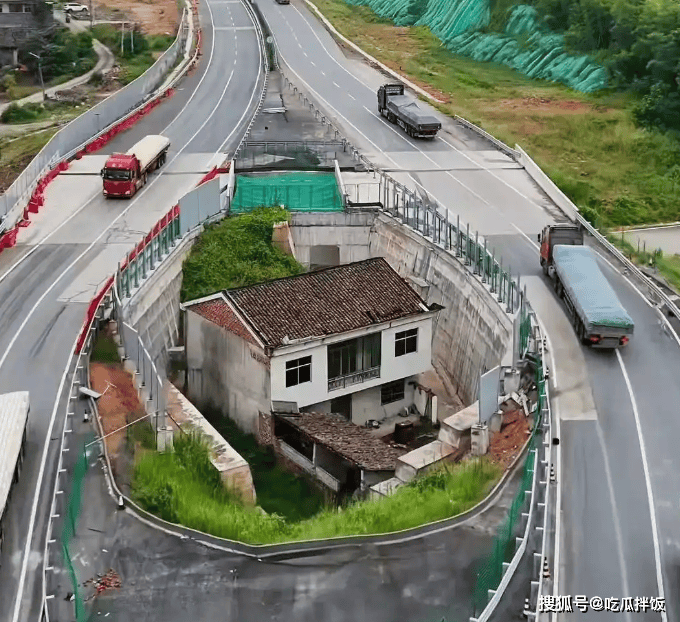

在江西某地,一场长达十年的“钉子户”故事终于画上了句号。近日,这栋被誉为“最顽强”的民宅被拆除,为周边道路工程的顺利完成扫清了障碍。

这栋三层小楼曾如孤岛般矗立在扩建的道路中央,四周被施工的喧嚣所包围。记者在现场看到,如今它已变为一片废墟,挖掘机正忙碌地清理着建筑垃圾。周边居民纷纷表示,尽管这栋楼曾是他们日常风景的一部分,但如今突然消失,却也让人感到一丝不习惯。

回顾这十年的拉锯战,时间轴上的关键节点清晰可见。2013年,道路扩建工程启动,周边住户陆续搬迁。然而,到了2015年,仅剩这户人家坚守未签,成为了马路中央的“孤岛”。2018年,工程因这户人家的坚持而被迫改道,额外花费了数百万。直到2023年,双方才终于达成协议,这栋象征着坚持与抗争的小楼得以拆除。

户主老李(化名)在接受记者采访时,吐露了坚守背后的心声。他表示,最初拒绝签约并非因为赔偿金额的问题,而是更看重“家的意义”。这栋房子是父辈一砖一瓦建起来的,承载着家族的记忆与情感。老李还提到了风水方面的考量,认为拆迁可能会破坏家族的运势。

在坚守的岁月里,这户人家也面临着诸多困境。出行困难、基本生活保障难、安全隐患以及社交隔离等问题接踵而至。四周都是工地,要绕行一公里才能到达马路;水电经常中断,夏天只能依靠发电机维持生活;夜间施工噪音大,甚至有砖块砸破了窗户;邻居都搬走了,孩子只能住校。

然而,知情人士透露了促使这户人家最终妥协的关键转折点。一方面,孙子即将到市区上学,需要一个稳定的住所;另一方面,长期生活在工地环境中,老人的身体状况日益变差。补偿方案的优化也成为了关键因素。现金补偿提高了30%,还获得了两套安置房(原承诺一套),并保留了老宅的门牌等纪念物。

这场“钉子户”现象背后,折射出的是城市发展中的困境与挑战。城市规划专家王教授指出,在我国城镇化进程中,类似矛盾普遍存在。他建议应完善现行拆迁补偿标准,并建立更人性化的协商机制。

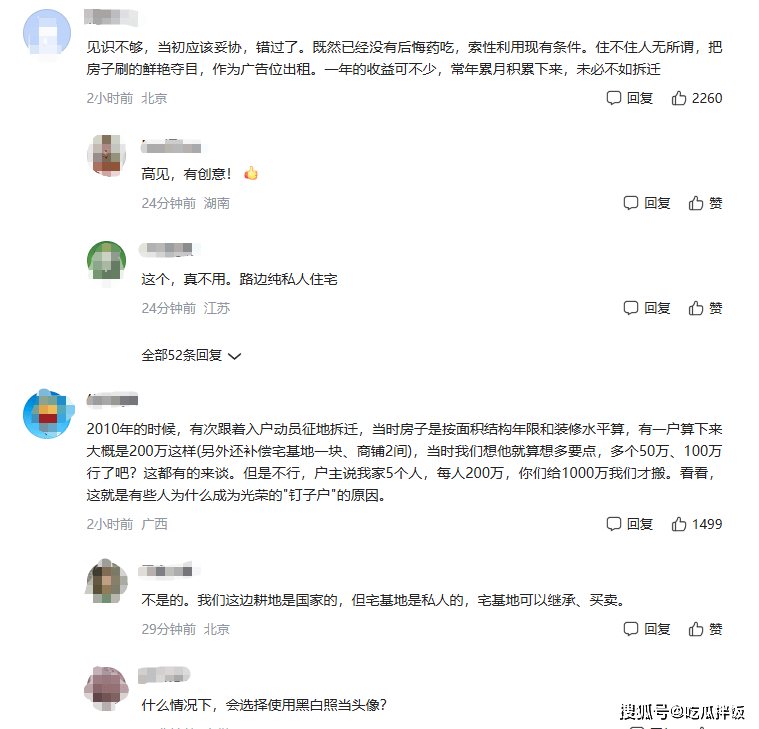

社会各界对于这起“钉子户”事件也持不同看法。理解派认为,住了几十年的家,谁愿意轻易搬离?最后补偿合理,算是双赢的结局。质疑派则指出,这户人家耽误了城市建设十年,损失应由谁来承担?早该依法强拆,不能惯着。而吃瓜派则更关注这起事件的戏剧性,希望拍成电影,并好奇最终的赔偿金额。

在这栋坚守十年的老宅背后,我们看到了一个普通家庭面对时代洪流时的挣扎与抉择。城市要发展,记忆要留存,如何找到两者之间的平衡点?这或许是留给所有人的思考题。

你如何看待这起“钉子户”事件?欢迎留言分享你的观点!