近期,半导体板块成为资本市场焦点,寒武纪与海光信息交替领涨,引发市场对国产算力发展的深度关注。这场由芯片设计企业主导的行情背后,折射出中国半导体产业正从政策驱动转向价值驱动的新阶段。

作为当前极少数实现AI芯片大规模商用的本土企业,寒武纪与海光信息恰好站在产业变革的临界点。在英伟达H20等"合规版"GPU供货受限的背景下,两家企业凭借真实订单和营收增长获得市场认可。数据显示,海光信息2025年二季度收入同比增长41.15%,利润增幅达23.14%;寒武纪同期收入激增4425.01%,利润增长324.97%,展现出国产芯片的爆发潜力。

芯片设计环节的商业价值正在加速释放。该领域占据半导体产业链40%-50%的利润空间,全球市场规模预计从2024年的6298亿美元增至2025年的7167亿美元。国内市场同样表现强劲,2024年底芯片设计规模达6460亿元,同比增长11.9%。这种增长态势下,掌握核心设计能力的企业自然成为资本追逐的对象。

但产业发展的隐忧仍存。当前半导体设备国产化率虽持续提升,但关键环节仍受制于人。量检测设备领域国产化率不足5%,晶圆制造环节大量依赖进口设备,这种"设计强、制造弱"的格局可能制约产业长远发展。正如行业专家指出,没有自主可控的设备和材料支撑,芯片设计成就终将如无本之木。

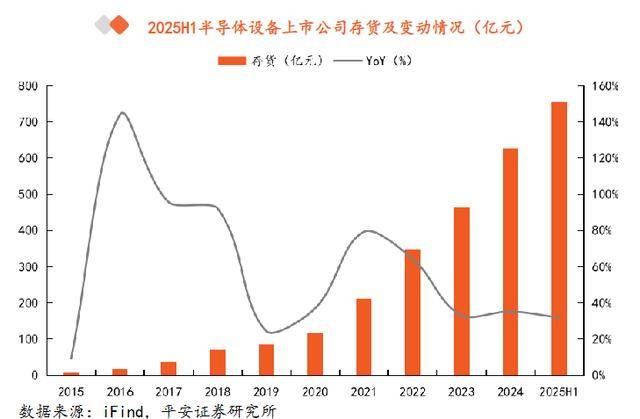

转机正在显现。北方华创、中微公司等设备企业在刻蚀、薄膜沉积等领域取得突破,国产浸没式光刻机研发持续推进。存货数据印证了这种积极变化:2025年上半年半导体设备企业存货规模已超2024年全年,这种以销定产模式下的库存增长,预示着订单饱满和业绩释放的确定性增强。

投资逻辑的转变更为显著。从早期政策驱动的"主题投资",到如今业绩兑现的"价值投资",半导体设备材料板块正经历质变。虽然单个企业突破的关注度不及芯片设计企业,但这个技术壁垒更高、护城河更深的领域,实则决定着中国半导体产业的最终高度。

对于普通投资者,布局设备材料板块或许需要更专业的工具。科创半导体ETF(588170)及其联接基金(A:024417;C:024418)覆盖了碳化硅衬底、光刻设备、先进封装等核心环节,通过指数化投资可有效分散风险,捕捉产业链整体发展机遇。这种投资方式既避免了精准押注的个体风险,又能分享国产替代带来的行业红利。

需要提醒的是,科创板投资存在特殊风险,包括流动性波动、退市制度差异等。投资者在参与半导体设备材料板块投资时,应充分评估自身风险承受能力,选择适配的投资工具。