近日,西贝餐饮集团与网络名人罗永浩围绕“预制菜”概念展开的激烈讨论持续占据舆论中心,引发公众对餐饮行业标准化与消费者知情权的深度思考。这场风波不仅导致西贝部分门店客流量出现波动,更将企业推向经营与舆论的双重考验。

据西贝内部人士透露,争议升级后,全国多地门店客流量出现明显下滑。西贝董事长贾国龙在接受专访时坦言,9月10日至12日期间,企业日营业额累计减少超400万元,其中12日单日损失预计达200万至300万元。这位餐饮业资深管理者面对镜头时难掩疲惫,直言连续两晚未能安睡,对网络质疑声表示“在意但无奈”。

面对经营压力,贾国龙明确表示不会在核心问题上让步。他强调,西贝使用的预制工艺与市场认知的“预制菜”存在本质区别:“从毛菜到净菜的加工属于预制范畴,但我们的产品不含任何添加剂,通过零下18度冷冻技术保障新鲜度。”他同时指出,餐饮工业化是行业发展趋势,但材料选择、加工工艺和储存条件决定了产品品质差异。

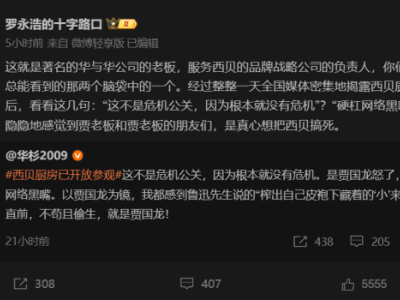

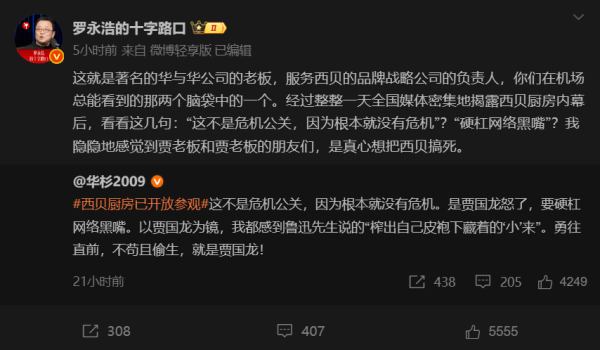

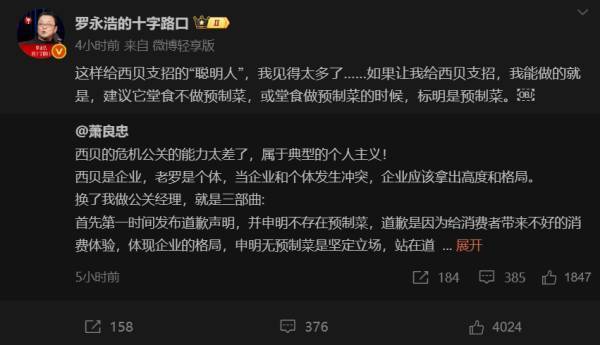

罗永浩则对西贝的回应提出进一步质疑。针对“西贝召开1.8万人作战大会”的报道,他通过社交媒体表示:“看遍各大平台评论,企业仍未抓住问题本质,仍把矛头对准我?这样的企业还有救吗?”他建议,若西贝坚持在堂食中使用预制工艺,应明确标注产品属性,保障消费者知情权。

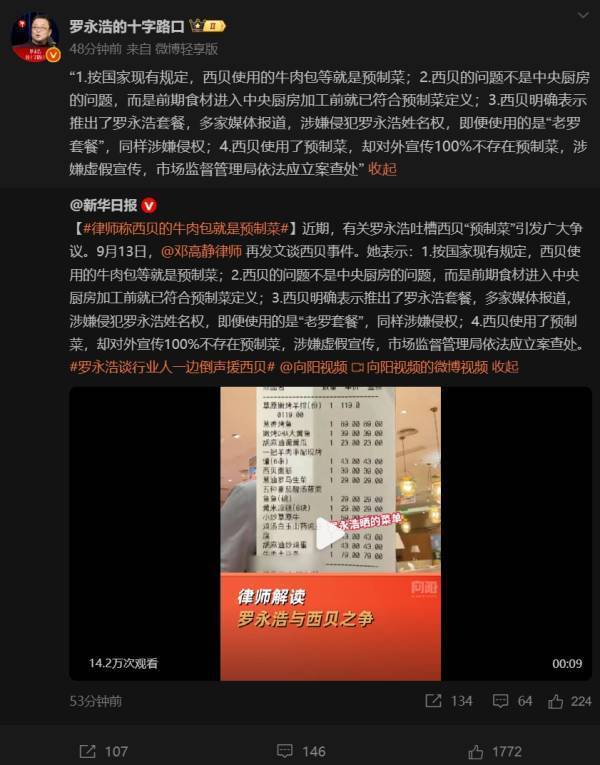

法律层面的争议也随之浮现。有律师通过罗永浩微博指出,西贝使用的牛肉包等产品符合预制菜国家标准,且其推出的“罗永浩套餐”涉嫌侵犯姓名权,即便改称“老罗套餐”亦存在法律风险。企业宣称“100%无预制菜”与实际情况不符,可能构成虚假宣传,建议市场监管部门介入调查。

在舆论持续发酵的背景下,贾国龙表示将更专注门店服务提升:“真正的声量来自顾客体验。我们会认真检视问题,有错必改,比如确保菜品温度达标。”而罗永浩则通过微博转发多条分析内容,保持对事件的高度关注。

目前,这场由预制菜定义引发的争论已演变为涉及企业经营、法律合规和消费者权益的多维度讨论。随着双方隔空交锋不断升级,餐饮行业标准化进程与消费者知情权的平衡问题,成为公众关注的焦点。