走进上海临港新片区滴水湖金融湾的上海国际再保险登记交易中心,电子大屏上实时跳动的交易数据与忙碌的办公场景,勾勒出这座国际再保险枢纽的蓬勃生机。自2024年末正式投入运营以来,这里已吸引118家境内外机构注册交易权限,26家专业再保险机构入驻,6家境外机构设立交易席位,标志着中国再保险市场向全球化、数字化迈出关键一步。

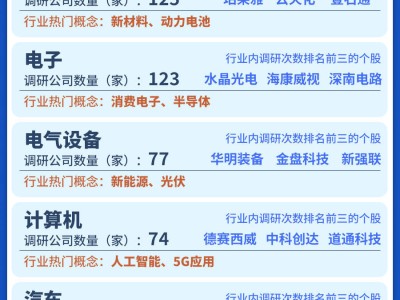

作为全球第二大直保市场,中国再保险市场规模仅位列第七,发展空间巨大。然而,国际再保险交易长期面临数据标准不统一、手工操作易出错、清算成本高等痛点。上海国际再保险登记交易中心总经理助理常明指出:“全球缺乏公认的公司间再保险数据交互标准,交易凭证格式各异,导致市场效率低下。”为此,该中心以“行业基础设施和公共后台”为定位,通过数字化、标准化手段破解行业难题。

中心的核心竞争力在于“三支柱”建设:其一,打造数字化规则体系,依托金融标准化委员会发布的交互规范,实现合同、账单、清结算等凭证的在线生成与双签,大幅降低信息不对称和清算成本;其二,构建差异化监管与营商环境,将跨境分入保费纳入业务规模评价、支持交易席位设立等制度已落地,配套财政扶持、人才跨境便利等政策同步推进;其三,推动产品与服务创新,储备巨灾债券、场内承保能力整合等新型风险转移工具。

在位于交易中心三层的安盛环球再保险上海运营中心,专用网络连接着全球业务系统,员工可实时处理展业、核保、理赔等关键环节。这家法国再保险巨头是首批入驻的境外机构之一,其总经理薛菲表示:“中心提供的数字化平台和标准化服务,显著降低了交易对手风险,提升了资本使用效率。”目前,已有28家境外机构注册,覆盖英国、巴巴多斯、中国香港等13个国家和地区,6家设立交易席位,形成“分入+分出+经纪”的完整业态。

交易主体的聚集得益于三大优势:数字化平台解决中后台建设成本问题,交易席位机制降低境外机构入场门槛,临港新片区优越的营商环境与基础设施提供长期支持。中国人民财产保险再保险部副总经理冯啸指出:“随着‘一带一路’推进,中国直保公司海外业务激增,中心通过集中登记、交易、清结算等服务,提升了上海对全球保险市场的辐射力。”

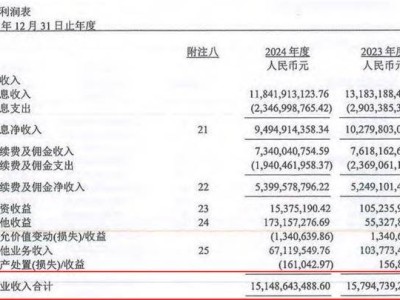

数据印证了这一转型成效:2025年1-8月,中心累计交易保费43.92亿元,登记分出业务945.83亿元、分入业务94.91亿元。同时,中心发布8项业务规则,推出覆盖2421家境外机构的统一代码库,推动29家中外资机构采用其基础设施和标准规范。金融监管总局相关人士表示,这一平台正助力中国再保险市场实现“降本增效、资信改善”的双重目标,为全球保险业提供“中国方案”。