在科技领域的激烈较量中,半导体战场无疑是近年来火药味最为浓厚的地带。这场战役不仅局限于中美之间的对峙,日本作为美国的坚定盟友,也被卷入了这场复杂且影响深远的竞争中。谁将成为最终的胜者,至今仍是未知之数。

追溯这场涉及中美日三方的半导体之争,其根源可回溯至2023年。美国自2018年起便对中国科技实施了打压,但为了更全面地遏制中国芯片产业的发展,美国不惜将日本也拉入战局,要求其严格限制对华出口芯片制造设备,甚至意图切断高端制造环节。

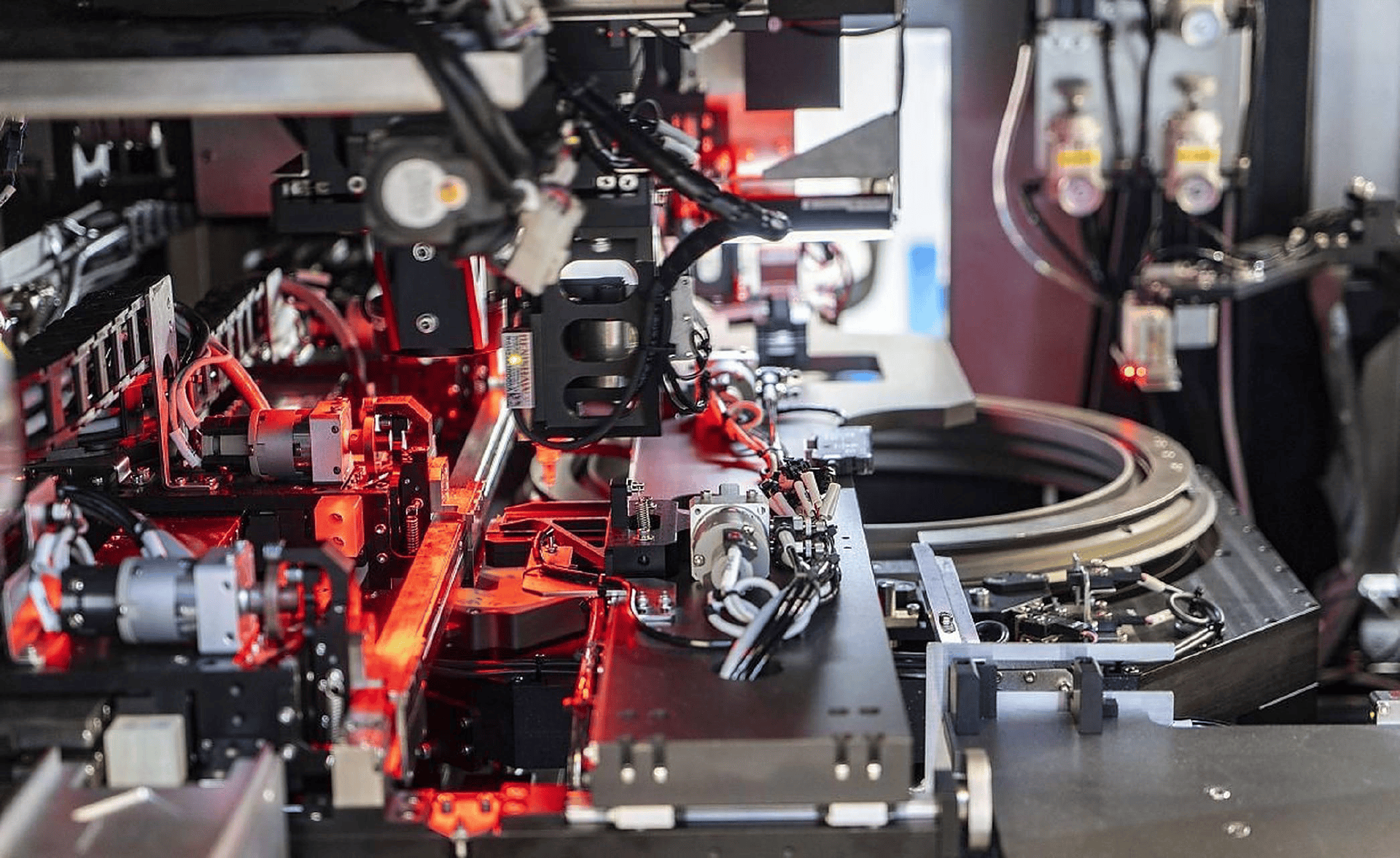

面对美国的压力,日本不得不修改对华出口规则,对23种半导体制造设备实施了出口许可制度。从清洗、沉积到光刻,几乎涵盖了半导体制造的所有关键环节。这意味着,中国想要从日本进口这些设备,必须先经过严格的审核程序,而审核通过的难度可想而知。

日本此举表面上打着“国家安全”的旗号,但明眼人都能看出,这是紧跟美国遏制中国科技战略的又一举措。在实施新政策前,日本作为全球半导体设备大国,其市场份额超过30%。然而,政策实施后仅半年,日本对华设备出口额便骤降了20%。中芯国际、华为等企业因此承受了巨大的压力,尤其是在14纳米以下制程方面,缺乏这些设备几乎无法实现突破。

面对日美的霸权打压,中国并未选择沉默或慌乱。仅仅三个月后,中国海关总署便宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。这意味着,任何想要从中国进口这两种材料的国家,都必须先申请许可证、报告用户并说明用途,中国将拥有决定是否出售的权力。

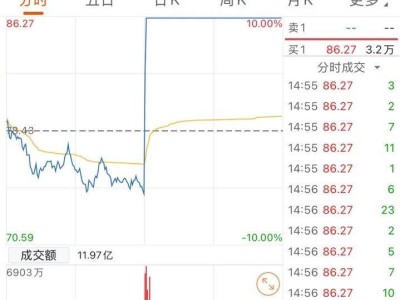

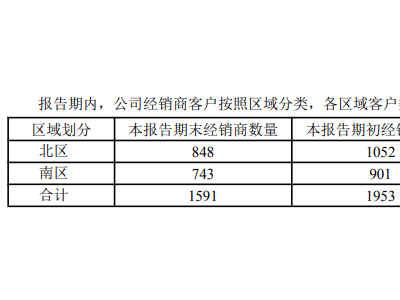

在这场持续三年的半导体战争中,中国半导体产业并未被美制裁压垮,反而实现了逆势成长。2023年,中国半导体销售额达到了12276亿元,设计业增长了6.1%。中芯国际扩大了28纳米以上成熟制程的产能,华为也在积极推进麒麟芯片的自研工作。同时,北方华创、上海微电子等本土设备商也迅速崛起,国产化率从30%提升至40%。

反观日本,在这场乱战中似乎成为了最大的“受伤者”。跟随美国步伐的日本,不仅失去了中国市场,其半导体设备对华出口额也跌至历史最低水平。即便日本官方大力补贴本土半导体产业,也难以弥补短期的亏空。而美国同样未能在这场博弈中讨到便宜。尽管投入巨资实施了芯片法案,但台积电、三星在美国建厂的进度缓慢且成本高昂。供应链分裂导致英伟达等企业的收入波动加剧,全球半导体秩序正在经历深刻的重构。