在遥远的新疆准噶尔盆地东部,隐藏着一个巨大的能源宝库——准东煤田,它被誉为“黑色金山”。作为世界上最大的整装煤田,其探明储量惊人,达到了3900亿吨,几乎占据了全国预测储量的十分之一,理论上足以支撑中国当前的能源需求近一个世纪。然而,一个令人不解的现象浮出水面:2024年前三季度,中国煤炭进口量激增,达到了3.89亿吨,同比增长11.9%,全年进口量预计将达到历史新高。

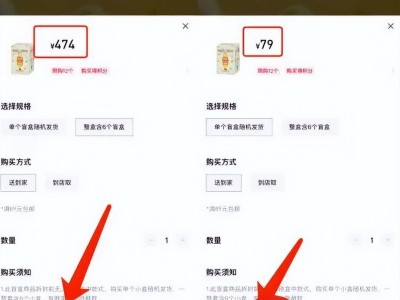

新疆,这片“煤海”之地,虽然资源丰富,但却深受地理条件的束缚。新疆的煤炭预测总储量高达2.19万亿吨,占据了全国总量的近四成,但其开发却长期受到两大难题的限制。一方面,运输成本高昂,新疆距离东部的工业中心超过3000公里,陆路运输每吨煤的成本超过了400元。相比之下,从印尼海运煤炭到广东的成本仅为每吨30美元(约合217元人民币),价格优势显而易见。另一方面,基础设施建设的滞后也是制约因素之一,尽管兰新铁路扩能后的年运力达到了1.1亿吨,但2023年“疆煤外运”的量仅为6023万吨,不足其产能的一半。

进口煤炭不仅满足了国内的需求,还间接推动了国内煤炭产业的升级。面对进口低价煤的竞争压力,国内煤矿企业不得不加快技术革新的步伐。新疆的露天煤矿率先实现了智能化转型,准东能源基地投用的无人装车系统,使得装煤效率提升了三倍,成本降至每吨110元,极大地增强了“疆煤入关”的竞争力。同时,煤化工产业也在价值链上不断攀升。国家能源集团在准东建设的煤制烯烃项目,使得每吨煤转化后的价值增值了八倍。2024年,该项目的工业硅和多晶硅产能分别达到了42万吨和57万吨,成功替代了进口的高端材料。

中国的煤炭进口战略,实际上是一盘“以空间换时间”的能源大棋。通过进口煤炭,中国不仅建立了煤炭储备缓冲机制,有效平抑了冬夏保供季的价格波动,还为国内的能源转型赢得了宝贵的时间。例如,秦皇岛港的存煤峰值在2023年达到了950万吨,其中进口煤占据了35%。在技术过渡阶段,进口煤支撑了国内的电力需求,同时新疆的煤化工基地也在加速氢能耦合项目的研发,预计2030年绿氢的替代率将超过30%,推动煤炭从传统的“黑色燃料”向“金色原料”转型。

在这片沉睡的“黑色金山”之下,3900亿吨的宝贵资源静待唤醒。而进口煤炭,正是中国能源安全的一道“弹性铠甲”。通过破解地理困境、追求技术红利,中国正稳步走向绿色转型的道路,赢得了关键的发展窗口。