2025年,高考录取季节的平静之下,一股教育领域的风暴悄然酝酿。民办高校在全国多个省份遭遇了前所未有的招生寒冬,一系列冰冷的数字揭示了这一严峻现实:上海某民办学院在江西和四川竟遭遇“零投档”,广东则有超过1400名新生选择放弃入学机会,广西的民办本科院校在多次征集志愿后,即便降分幅度高达35分,仍难以吸引考生报考。

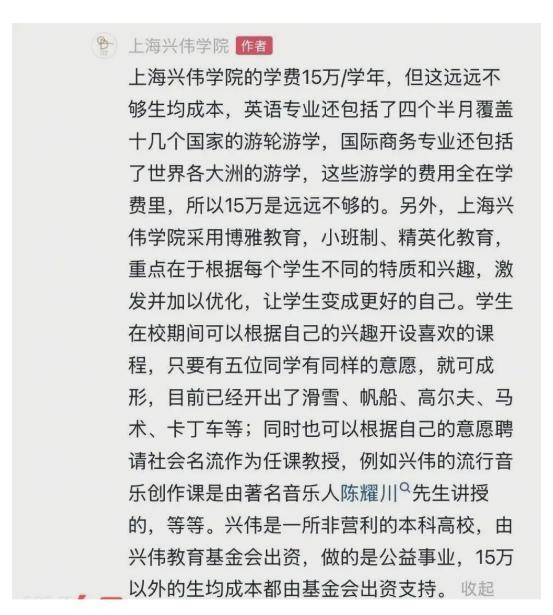

曾几何时,民办高校被视为落榜考生的救星。二十年前,只要分数达到本科线,支付得起高昂的学费,就能踏入大学的殿堂。然而,时至今日,高昂的学费成为了横亘在考生家庭与大学梦之间的一道难以逾越的鸿沟。上海兴伟学院每年学费高达14.9万元,四年总计超过70万元,这一数字几乎等同于三四线城市的一套房产。而南昌工学院、广东理工学院等普通民办高校的学费也普遍攀升至每年2至3万元,是公办大学的5至10倍。

在这场教育市场的剧变中,性价比的崩塌成为了致命一击。考生和家长开始精打细算:民办本科四年学费动辄10万元,毕业后还可能面临就业歧视;相比之下,公办专科每年的学费仅为4000元左右,且就业率往往更高。在这种权衡之下,家长们纷纷用脚投票,导致多所民办学院招生名额大量空置,广西某民办本科在第三次征集志愿时,投档线一降再降,却仍无人问津。

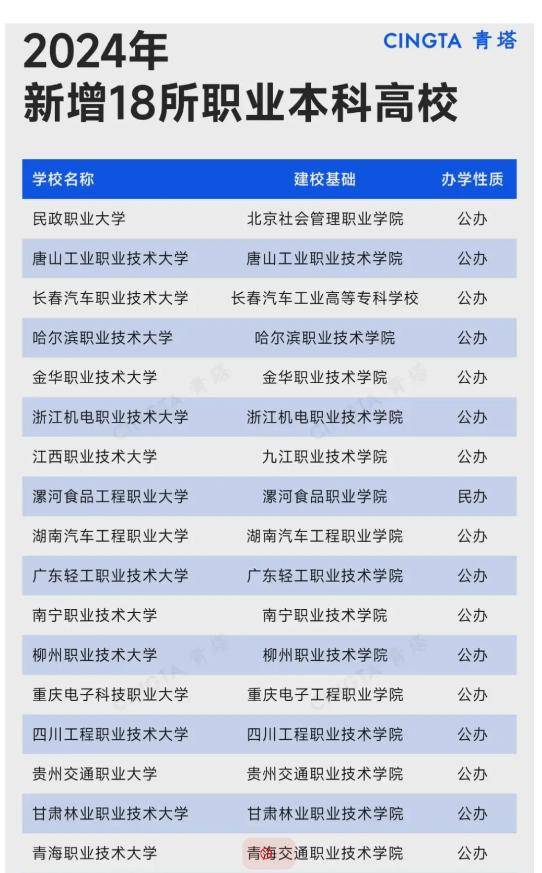

公办高校的扩招和职业本科的崛起进一步加剧了民办大学的困境。2025年,公办高校以前所未有的力度扩大招生规模,以往需要超出本科线50分才能入读的公办本科,如今只要过线即可。职业本科则以低廉的学费和包就业的承诺吸引了大量考生。一位中学老师直言不讳:“现在家长们更加清醒,宁愿让孩子读公办专科,也不愿花冤枉钱买民办本科的虚名。”

同事老张的经历是许多家庭的缩影。他的儿子今年高考,成绩勉强达到本科线。面对民办本科每年3万元的学费,老张无奈地说:“四年下来就是12万,加上生活费得20万。不如让他读公办专科,学门技术,将来找工作更实在。”这种选择正逐渐成为主流,当教育投资变成高风险赌博时,普通家庭只能选择及时止损。

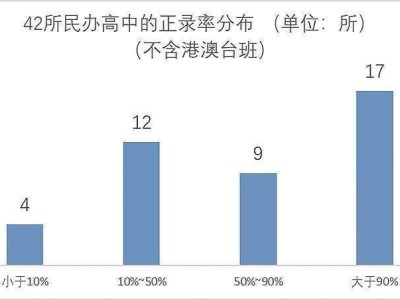

然而,并非所有民办大学都在这场危机中束手无策。西湖大学、福耀科技大学等新型民办高校凭借“小而精”的办学模式脱颖而出,它们每年招生人数虽少,但实验室设备先进,教学质量上乘。齐鲁理工学院通过校企合作,实现了高就业率;吉林外国语大学则凭借外语优势,毕业生进入外企的比例高达60%。这些学校的成功经验表明,民办大学要想在激烈的市场竞争中生存下来,就必须摒弃规模扩张的老路,转而注重特色和就业导向。

民办大学的招生危机,实际上暴露了教育市场化的深层次问题。当文凭被商品化,育人让位于盈利时,最终受伤害的是那些怀揣梦想却无力承担高昂学费的普通家庭。有人讽刺道:“现在读民办本科,还不如去蓝翔学挖掘机,至少能养活自己。”这番话虽然尖刻,却道出了许多人的心声。

面对这场教育领域的风暴,人们不禁要问:在公办、职业本科和民办之间,考生和家长该如何选择?哪些民办大学能够在这场危机中屹立不倒?这些问题,无疑值得我们深思。