今年高考招生季,民办高校界展现出了迥异的命运轨迹。

一方面,诸如福耀科技大学、宁波东方理工大学等新兴民办高校以其卓越的教育质量和独特的吸引力,成为了考生和家长眼中的热门选择,录取分数线之高令人瞩目。然而,与此同时,众多民办高校却面临着前所未有的招生难题,招生缺额严重,部分学校甚至挣扎在生存的边缘。

这一强烈对比引发了广泛关注:民办高校的寒冬真的已经到来了吗?

从招生形势来看,民办高校正面临着日益严峻的挑战。2025年全国高考报名人数的首次下降,预示着高校间的生源竞争将更加激烈,而民办高校在这场竞争中显然处于不利地位。在上海、广东、广西等地,民办高校在本科普通批次的招生中屡屡遭遇降分录取的尴尬,部分学校甚至不得不取消最低分数线限制,招生缺额人数累计高达数万。

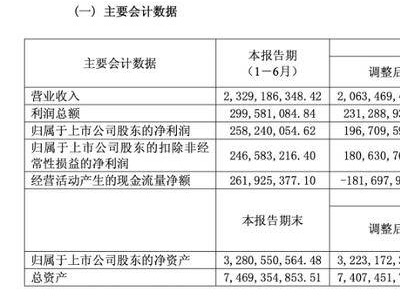

生源的减少直接冲击着民办高校的财务状况。由于民办高校高度依赖学费收入,招生不足导致资金链面临断裂的风险。数据显示,部分民办高校的学费收入占总收入比例超过80%,一旦招生人数大幅下滑,学校的运营将受到严重影响。

民办高校的社会认可度问题也不容小觑。长期以来,由于部分民办高校办学质量参差不齐,被贴上了“文凭工厂”的标签,整体社会认可度明显低于公办高校。随着职业本科的兴起和公办院校的扩招,考生和家长更倾向于选择口碑好、实力强的公办高校,导致民办高校的招生形势更加严峻。

同时,民办高校自身的发展短板也制约了其进一步发展。师资方面,部分民办高校存在年龄结构、学历结构不合理的问题,高级职称教师流失严重,影响了教学质量。在专业设置上,部分民办本科高校扎堆开设文科专业,与市场需求严重脱节,导致毕业生在就业市场上缺乏竞争力。

然而,在困境中也不乏亮点。一些民办高校通过加强产教融合和校企合作,探索出了特色发展之路。例如,上海杉达学院护理专业与仁济医院合作成立的“仁济班”,多年就业率高达百分百,并成功获批硕士点,成为上海首个获批硕士点的民办本科高校。宁波大学科学技术学院与公牛集团合作成立的产业学院,也培养出了大量符合市场需求的应用型人才,提升了学校的知名度和美誉度。