近日,一起由外卖骑手不当言论引发的事件在网络上引发了广泛关注,揭开了外卖行业不为人知的一面。

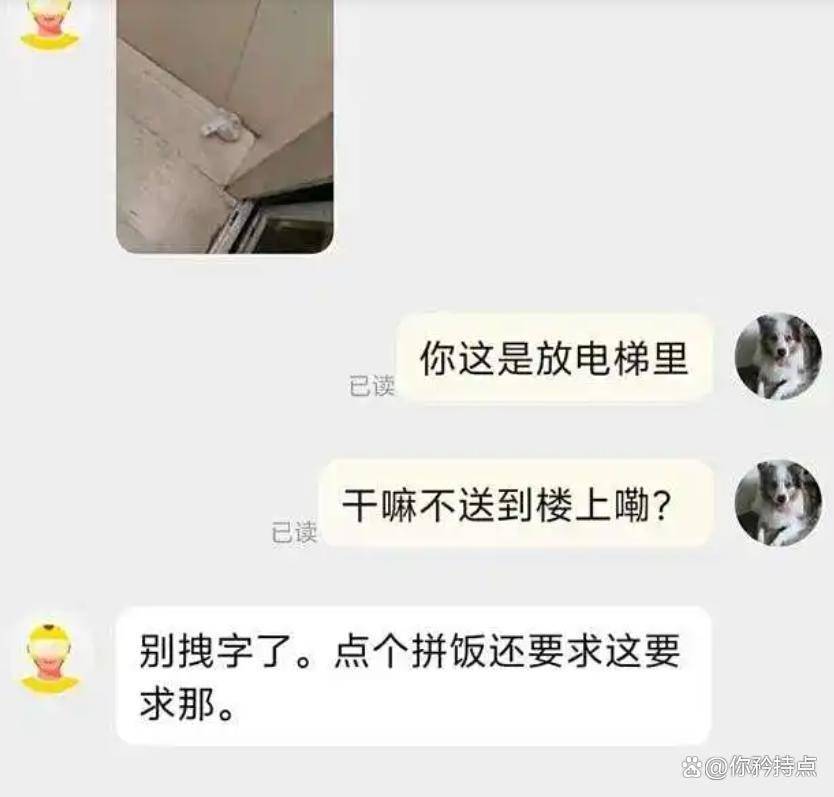

事件的起因是李女士(化名)在使用某外卖平台的拼好饭功能时,遭到骑手当面侮辱。当骑手递送餐盒时,一句“你的狗饭”让李女士惊愕不已。她试图通过投诉来维护自己的权益,却遭到了骑手更为轻蔑的回应。这一事件被李女士发布到社交平台上后,迅速发酵,引发了公众的强烈不满和广泛讨论。

面对舆论的强烈反响,涉事外卖平台迅速作出回应,发布声明严厉谴责骑手的言论,并表示将采取永久拉黑、全行业禁入的顶格处罚。平台同时强调,“拼好饭”是正规业务线,旨在提供多元实惠选择,绝无贬低之意,并向李女士致歉,承诺将加强骑手管理。

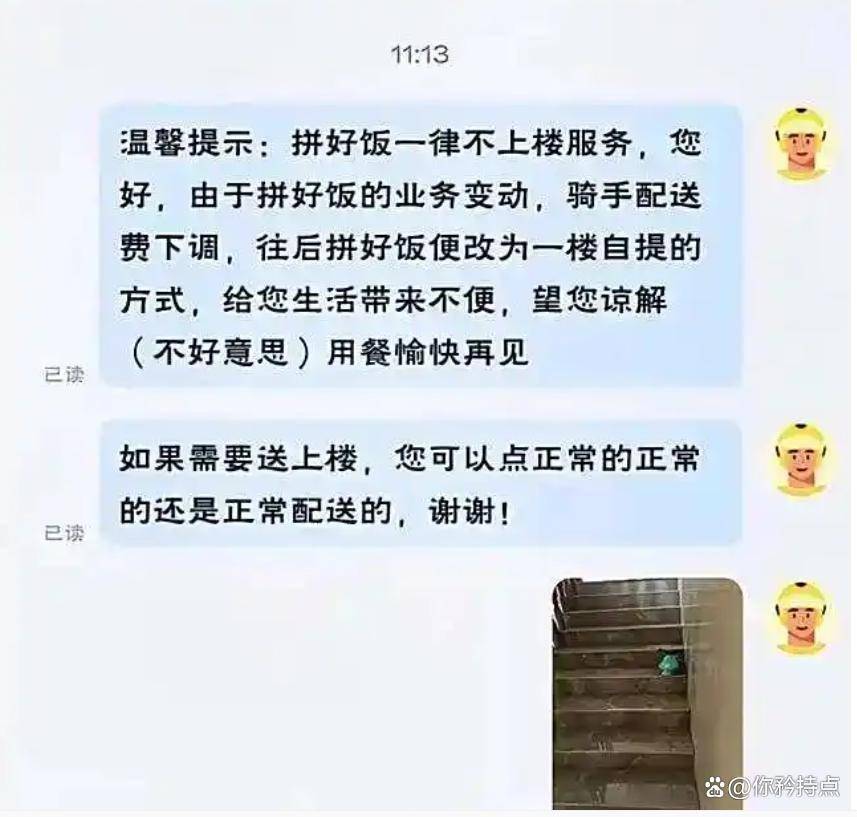

然而,这一事件并未就此平息。多位骑手在匿名采访中透露,拼好饭订单的配送费常低于普通单的一半,导致骑手收入下降,服务质量也受到影响。这些言论进一步揭示了外卖行业低价模式下的成本转移问题,以及骑手生态的隐秘角落。

拼好饭模式的商业逻辑在于通过拼单集约化降低配送成本,用户享受优惠,平台获得流量。然而,在现实中,被压缩的成本最终转嫁到了配送末端,导致骑手服务质量下滑。这一事件也引发了公众对于平台追求规模扩张时忽视生态链公平性设计的质疑。

随着事件的发酵,另一种声音也开始出现,即消费者是否应该对骑手更加包容。然而,这一观点并未得到广泛认同。支持者认为骑手工作辛苦,应该得到更多体谅;而反对者则坚持认为尊重是相互的底线,消费者不该为平台规则缺陷买单。

在此背景下,平台责任也成为了公众关注的焦点。有观点认为,永久封禁涉事骑手只是治标不治本,平台需要重构拼好饭订单的定价机制,建立更科学的骑手考核体系。事实上,已有平台开始试点“动态补贴”模式,以缓解骑手抵触情绪。

这一事件也推动了消费者权益认知的升级。法律界人士指出,消费者享有人格尊严不受侵犯的权利。事件曝光后,外卖类投诉量激增,其中涉及人格侮辱的占比大幅上升。这既反映了维权意识的觉醒,也提示了过度维权的风险。

值得注意的是,骑手群体也并非沉默的羔羊。多个骑手社区发起倡议,拒绝内部黑话,制作规范用语手册传播。同时,也有骑手互助组织开始收集低价订单数据,计划与平台展开集体协商。这种从个体忍耐到集体行动的趋势,可能改写行业规则。

最后,这一事件也引起了监管部门的关注。某省市场监管局约谈主要外卖平台,要求公开算法规则中涉及骑手权益的关键参数。这被视为打破“算法黑箱”的重要契机,有望为骑手权益保障提供更多制度支持。