从广袤戈壁中绵延数公里的光伏电站,到城市屋顶星罗棋布的分布式发电装置,再到为新能源汽车提供动力的充电桩,这些清洁能源的源头都指向同一片核心——光伏电池片。作为将阳光直接转化为电能的关键部件,电池片堪称光伏产业链的“心脏”。在这场绿色能源革命中,来自四川宜宾的四川英发睿能科技股份有限公司正以惊人的转型速度成为行业焦点。

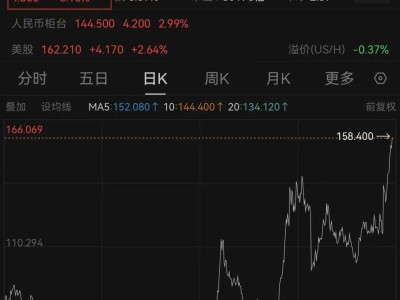

这家成立不足十年的企业近日向港交所递交招股书,其财务数据犹如过山车般跌宕起伏:2024年亏损8.64亿元后,2025年前四个月竟实现3.55亿元净利润。这种戏剧性反转背后,是光伏行业罕见的激进转型——从传统P型电池全面转向N型技术,同时完成从“创一代”到“海归二代”的管理层更迭。

英发睿能的转型堪称技术迭代的教科书案例。2022年时,P型PERC电池仍贡献着96.9%的营收,但到2025年前四个月,该技术产线利用率已归零,取而代之的是N型TOPCon电池97.8%的超高利用率。这种断腕式转型导致2024年营收从105亿元骤降至44亿元,却也为2025年的业绩反弹埋下伏笔。招股书显示,N型电池收入占比从2023年的7.1%飙升至95.5%,成为绝对主力。

支撑这场转型的有两大外部利好。上游多晶硅价格暴跌使专业电池片厂商坐享成本红利,而海外市场收入占比从3.2%跃升至24.5%,则直接拉高了毛利率。这种“成本下降+价格溢价”的双重效应,成为扭亏为盈的关键推手。公司更将60.6%的IPO募资用于印尼生产基地建设,展现出坚定的全球化布局。

在技术合作层面,英发睿能与某头部企业(招股书称“客户A”)达成深度绑定:使用对方专利技术建设16GW专属产能,换取至少70%产量的包销承诺。这种模式虽解决了技术研发的高昂成本,却也使公司命运与客户A的技术路线深度捆绑。招股书特别提示,若客户A的HPBC技术未能成为主流,或将对公司运营造成重大影响。

管理层的代际更迭同样引人注目。61岁的创始人张发玉将军旅生涯与电子制造业经验融入企业,而其子女——拥有英国金融学位的张敏(36岁)和美国经济学背景的张杰(32岁)自2021年起全面接管运营。张敏作为董事兼总经理,不仅入选《财富》中国最具影响力商界女性榜单,更在2024年公司亏损时主动降薪535万元,展现出变革时期的领导担当。

家族控制权方面,张发玉家族通过南京英发持有49.1%股权,形成绝对控制。值得注意的是,在2022年融资高峰期,家族成员通过股权转让套现约1.91亿元。这种资本运作与业务扩张的同步推进,折射出民营企业在新能源浪潮中的生存智慧。

当前光伏行业正经历深度调整,万联证券投资顾问屈放指出,供需错配与低价竞争已使企业承压。作为专业电池片厂商,英发睿能处于产业链“夹心层”:既要应对上游硅料厂商的议价压力,又要满足下游组件厂的品质要求。其国内非硅成本降至每瓦0.1元(行业平均0.14元)的优势,能否在全行业成本竞赛中持续保持,将成为决定其市场地位的关键因素。