近日,公募行业再次因人才流动引发关注——曾执掌百亿级基金的宝盈基金前明星经理杨思亮,正式加盟易方达基金。这一变动不仅让市场聚焦于个人职业选择,更将宝盈基金这家拥有24年历史的“老牌劲旅”推至风口浪尖。作为业内知名的“人才摇篮”,宝盈基金曾培养出王茹远、彭敢、陈金伟等一批明星基金经理,但如今却陷入“培养-流失”的循环,折射出中小公募在行业格局变化下的深层困境。

杨思亮的职业轨迹堪称典型。2015年,他从大成基金转投宝盈基金,从研究员起步,逐步成长为投研核心。2018年,他接管宝盈睿丰创新和宝盈消费主题基金,后者以156.84%的任职回报和14.76%的年化收益成为其代表作;2020年管理的宝盈新价值基金,任职回报达89.47%,年化收益12.77%,位列同类产品前10%。凭借对行业趋势的精准把握,其管理规模在2024年中突破百亿元,成为宝盈基金唯一的百亿权益基金经理。然而,今年8月,他密集卸任5只产品基金经理职务,最终选择转投头部平台易方达,这一决定被业内视为“意料之中”。

宝盈基金的“人才输出”历史可追溯至2010年。当时,总经理汪钦引入一批年轻基金经理,开启公司黄金时代。2013年,王茹远凭借宝盈核心优势基金以56.4%的收益率夺得混合型基金冠军;随后“四小龙”杨凯、彭敢、张小仁、盖俊龙轮番发力,将公司主动权益规模从不足百亿推至近500亿元。此后,“五小龙”肖肖、李进等相继崛起,杨思亮则被视为这一传统的延续。业内人士指出,宝盈基金的成功源于其战略定位——深耕主动管理,鼓励多元化投资风格,并构建多策略投研体系,为人才成长提供了土壤。

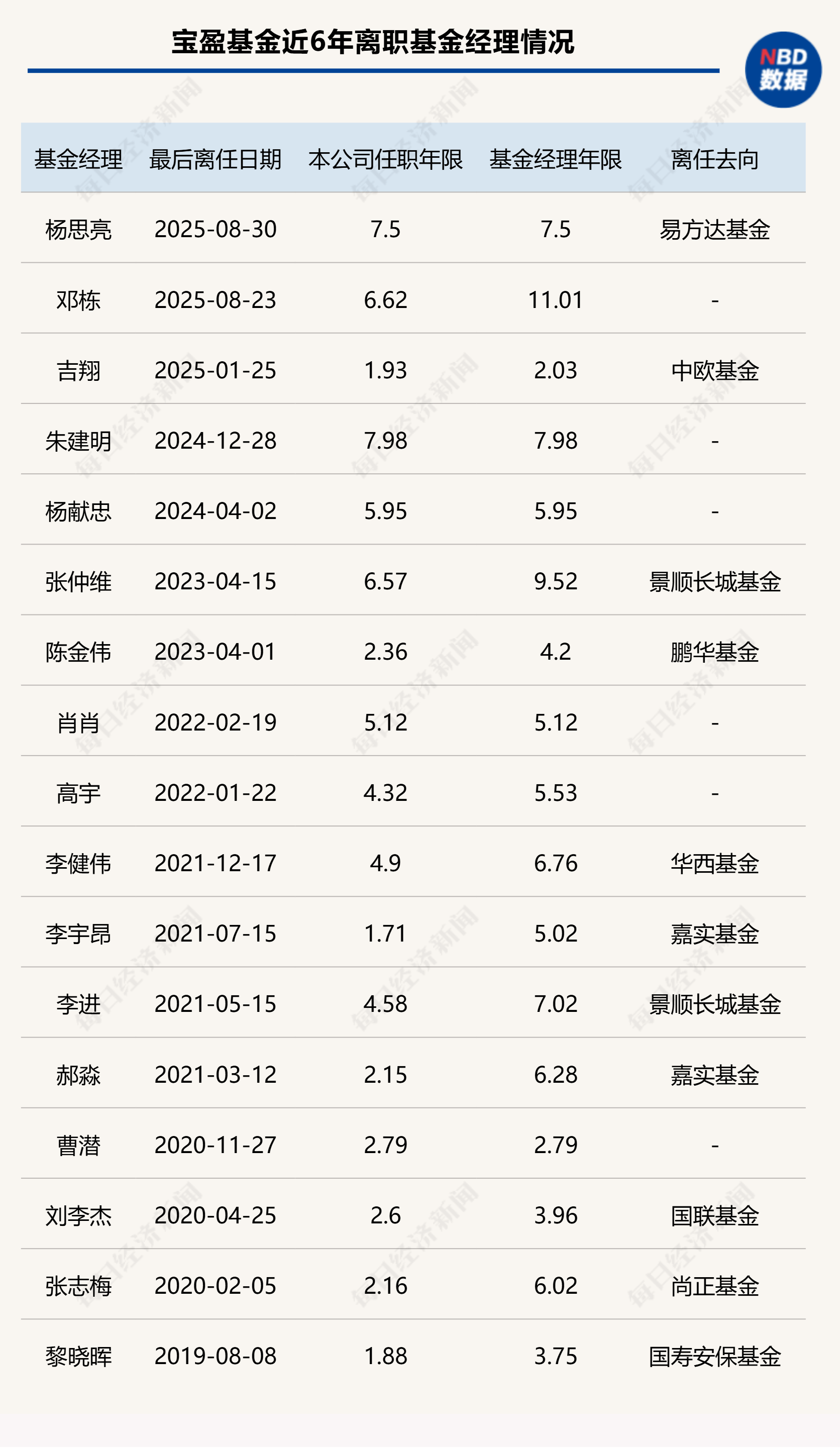

然而,光环背后是难以忽视的人才流失问题。2014年,王茹远“公奔私”创立宏流投资;2016年,彭敢跳槽至东吴基金后离开公募行业;张小仁、盖俊龙等人也在2017年前后出走。据Wind数据统计,2019年至今年9月,宝盈基金累计有17位基金经理离职,其中七成任职年限超过5年,邓栋等资深人士的基金经理年限甚至超过10年。这些核心投研力量的流失,多数流向了行业头部公司,如张仲维加盟景顺长城,陈金伟入职鹏华基金,吉翔加入中欧基金。

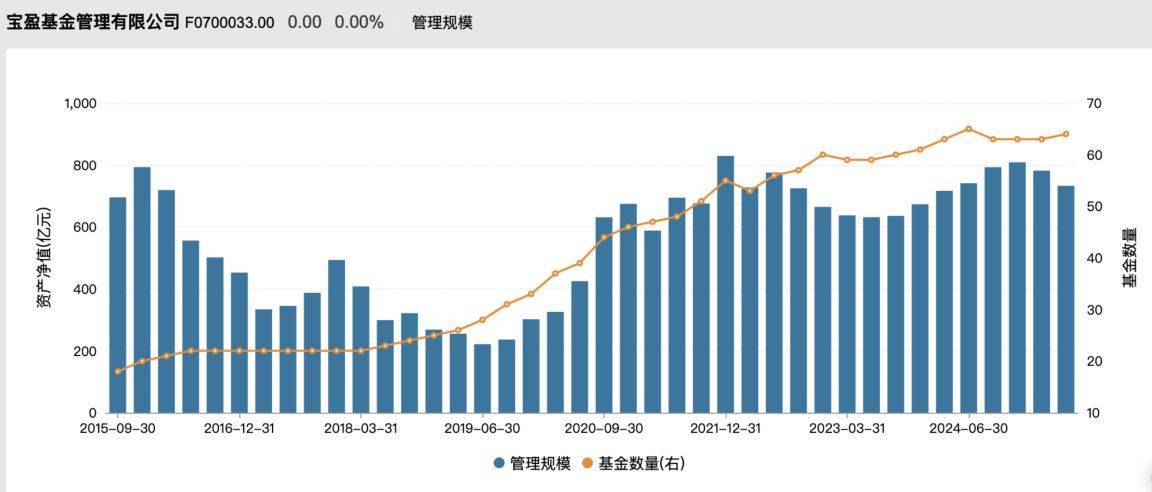

激励机制的短板被认为是人才流失的关键因素。有传闻称,宝盈基金某基金经理在业绩高光年份的年终奖仅为税前10万元,凸显骨干投研人员薪酬水平与业绩脱钩的问题。“业绩差肯定不行,但业绩好也没有激励,人才流动在所难免。”一位公募人士直言。这种矛盾直接反映在管理规模上——宝盈基金曾于成立四年后管理规模接近800亿元,行业排名第28位,但此后连续下滑,2019年中跌至200亿元出头,缩水超七成。尽管近几年规模有所回升,但截至今年年中,管理规模为732.93亿元,较2015年不升反降,行业排名跌至第73位。

更严峻的是人才断层问题。截至9月,宝盈基金在职的18位基金经理中,半数任职时间不足3年,其中5位不足或刚满1年;而任职超5年的仅剩2位,且分别主攻量化和固收领域。主动权益领域的新老交替断档,让投研传承面临考验。这种困境并非宝盈基金独有,而是中小公募的普遍挑战。

从内部机制看,中小公募在薪酬激励和平台资源上与头部公司差距显著。头部公募的薪酬体系更灵活,能让核心投研人员分享公司发展成果,而中小公司往往难以匹配。在投研支持方面,中小公司的研究员团队规模通常仅为头部公司的1/3至1/4,且覆盖行业有限,基金经理常需依赖外部报告,影响投资决策。渠道资源方面,宝盈基金2021年至今年6月累计发行新基金23只,平均首募规模7.18亿元,其中半数不足5亿元;而同期某头部基金发行新基金超240只,平均首募规模达20亿元,14只基金首募超50亿元。渠道资源的匮乏,限制了基金经理的管理规模增长和职业发展空间。

外部环境的变化加剧了这一趋势。公募行业马太效应凸显,截至今年年中,管理规模超万亿元的基金公司已有8家,而5年前仅1家;与此同时,近40家公司管理规模不足百亿元。资金集中带来资源集中,头部公募在投研建设、薪酬激励和渠道拓展上形成正向循环,而中小公募则陷入“资金流失-资源缩减-人才流失”的恶性循环。随着私募、券商资管、银行理财子等机构的崛起,基金经理的职业选择更多元,核心人才的议价能力显著提升。当头部平台或私募伸出橄榄枝时,中小公募培养的人才往往难以拒绝。

面对困境,部分中小公募开始探索破局之道。例如,有公司试点事业部制改革,给予投研团队更大自主权和收益分成比例;也有公司通过扩大股权激励面,将核心人员利益与公司长期发展绑定。专注特定领域或投资策略,打造特色化业务品牌,也成为吸引专业人才的新路径。然而,对于宝盈基金等中小公募而言,从“培养人才”到“留住人才”的转型,仍是一条需要长期探索的道路。