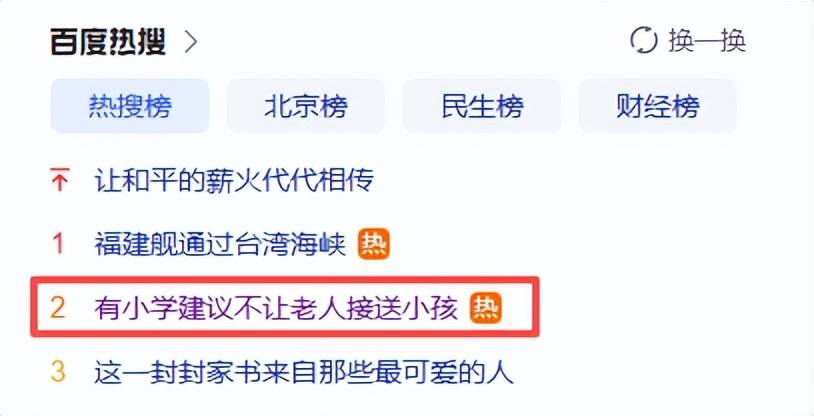

近日,广州南沙区某小学提出“建议老人不接送孩子上下学”的倡议,引发社会广泛关注与热议。这一话题迅速登上热搜,背后折射出当代家庭在子女接送问题上的现实困境,也引发了对传统与现代育儿方式的深度思考。

在当下城市生活中,双职工家庭普遍依赖老人接送孩子上下学。校门口的拥堵场景——电动三轮车、拉着书包的老人、往来车辆交织成网——已成为许多城市的日常画面。这种“代际接力”的育儿模式,既源于现代职场的刚性时间要求,也承载着家庭成员间的情感联结。然而,学校的倡议却将这一普遍现象推向了舆论风口。

回溯历史,接送孩子的模式曾因时代而异。80岁的张女士在回忆录中描述,解放前她在农村小学就读时,学校离家三四华里,孩子们结伴步行回家是常态。放学后,田野里的蛐蛐、草垛中的捉迷藏,构成了无忧无虑的童年图景。那时,父母忙于农活,接送并非必需,孩子的独立性与自然环境共同塑造了成长空间。

70岁的谢大爷则回忆起上世纪70年代的城关小学时光。他的爷爷每天骑着绑有小板凳的自行车接他放学,途中教他辨认蔬菜、计算菜价,将生活场景转化为教育课堂。前杠上的小板凳不仅是交通工具,更成为传递知识、培养生活技能的移动课堂。这段记忆证明,老人接送孩子并非简单的“任务完成”,而是可能蕴含深厚的教育价值。

学校此次倡议的核心依据是老人健康问题。校方表示,老年人身体状况可能引发安全风险,需家长高度重视。南沙区教育局工作人员进一步解释,该建议出于对学生安全的考量,但强调并非强制,而是希望家长根据老人实际条件作出判断。然而,这一理由引发质疑:健康管理本属卫健部门职责,且家庭本不会让病弱老人承担接送任务。更深层的矛盾或许在于,校门口的拥堵与秩序管理给学校带来压力。

对于双职工家庭而言,接送难题具有现实紧迫性。单位下班时间与学校放学时间存在两小时左右的空档,请假接送不现实,托管班、保姆等选择又涉及经济成本。在此背景下,老人接送成为性价比最高、最让家庭放心的方案。学校在提出倡议时,需更充分考虑家庭的实际情况,而非简单以“安全”为由一刀切。

历史中的智慧或许能提供新思路。王叔在回忆录中提到,其父母因工作无法按时接送,最终由爷爷以“目送式放手”培养他的独立能力。爷爷从三年级起只送他到巷口,教他识别红绿灯、记住路牌,并暗中跟随确保安全。这种“渐进式独立”既锻炼了孩子的自理能力,又保留了代际间的情感联结。类似的老方法表明,接送问题并非非此即彼的选择,而是可以通过创新方式平衡安全与成长。

当前,交通安全、人身安全等问题确实更为复杂,但解决路径不应局限于“禁止老人接送”。部分学校已探索开设课后管理班或兴趣班,延长学生在校时间至家长下班,既缓解了接送压力,又丰富了孩子的课后生活。这种“时间错峰”模式,或许比单纯禁止更具可操作性。

家庭史研究显示,每一代人的育儿方式都深深烙印着时代特征。从解放前的自然放养,到70年代的生活教育,再到当下的代际协作,接送模式的变迁本质是社会结构变化的缩影。或许,真正的解决之道不在于否定某种模式,而在于如何将传统智慧与现代制度结合,让孩子的上学路既安全,又充满成长的温度。