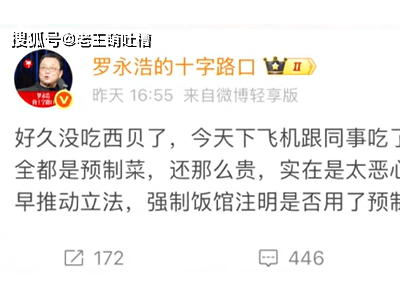

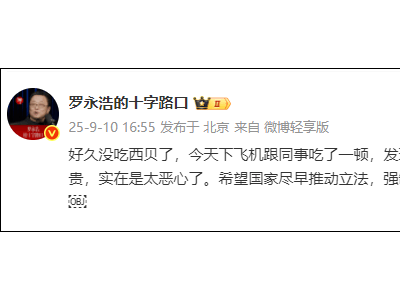

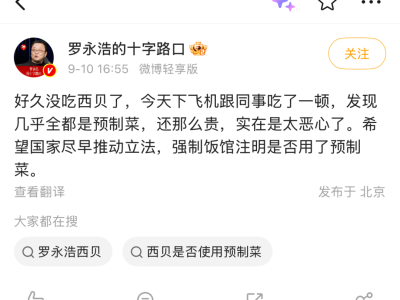

一场由知名企业家罗永浩引发的餐饮业风波,将预制菜话题再次推上舆论焦点。9月10日,罗永浩在社交平台发布西贝莜面村用餐体验,直言"菜品几乎全是预制菜且价格昂贵",并呼吁立法要求餐饮企业标注预制菜使用情况。这条动态迅速引发网友热议,超过2.3万条评论在24小时内涌入评论区,形成现象级讨论。

事件发酵过程中,企业与消费者立场呈现明显分野。西贝官方客服向媒体强调,招牌牛大骨每日现煮、莜面现场手搓、蔬菜当日配送现炒。但这种说法与创始人贾国龙此前"高级菜品预制程度越高"的公开表态形成矛盾。消费者在评论区表达强烈不满:"花高价却吃到加热即食的工业化产品,餐厅应该提前告知""如果预制菜这么好,为何不在菜单标注?"数据显示,78%的受访者认为餐厅有义务明确说明预制菜使用情况。

追溯预制菜发展轨迹,其在中国餐饮市场的渗透已超过三十年。从1990年代麦当劳等外资品牌引入标准化生产,到2014年外卖行业爆发催生大规模需求,这个行业经历了三次重要转型。中国连锁经营协会最新报告显示,头部餐饮企业预制菜使用率普遍超过80%,其中真功夫、吉野家等品牌达到92%。中央厨房模式使出餐效率提升40%,食材损耗降低25%,但消费者对"现做"概念的认知与企业实际操作存在显著偏差。

矛盾核心在于知情权缺失。市场调研机构数据显示,63%的消费者能接受特定场景下的预制菜,但91%的人反对餐厅隐瞒使用情况。这种认知差异在餐饮定价体系中尤为突出:消费者认为使用预制菜的菜品价格应比现做菜品低30%-50%,而实际市场定价差异仅在15%左右。法律专家指出,现行《消费者权益保护法》虽规定消费者享有知悉商品真实情况的权利,但对餐饮服务领域的具体应用尚存空白。

行业标准缺失加剧了市场混乱。目前预制菜定义存在三重争议:加工深度界限模糊(如净菜是否算预制)、配送范围争议(中央厨房到门店算现做)、二次加工认定(简单复热是否算烹饪)。2023年3月市场监管总局等六部门发布的通知,虽明确预制菜不包含中央厨房制作的即食即热菜肴,但未能解决终端环节的界定问题。某连锁餐饮质量总监透露:"我们内部有23项加工标准,但消费者只认现场切配才算现做。"

这场风波暴露出餐饮行业转型升级中的深层矛盾。中国烹饪协会专家分析,预制菜占比提升是行业效率革新的必然结果,但信息不对称正在消耗消费者信任。数据显示,经历类似争议的餐饮品牌,平均需要6-8个月才能恢复客流量,且32%的消费者会永久减少光顾频率。法律界人士建议,可借鉴欧盟食品信息法规,强制要求餐饮企业标注菜品加工方式及预制成分比例。

随着事件持续发酵,多地市场监管部门已启动餐饮企业预制菜使用情况专项检查。北京某商场餐饮区负责人表示,近期已有12家品牌主动修改菜单标注,增加"中央厨房配送""复热加工"等说明。这场由一条微博引发的行业震荡,正在推动中国餐饮业走向更透明的转型之路。