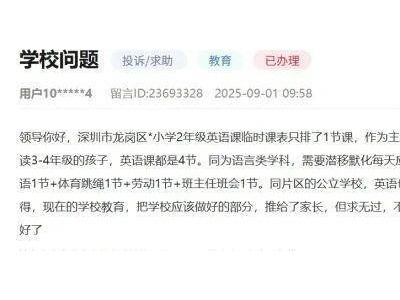

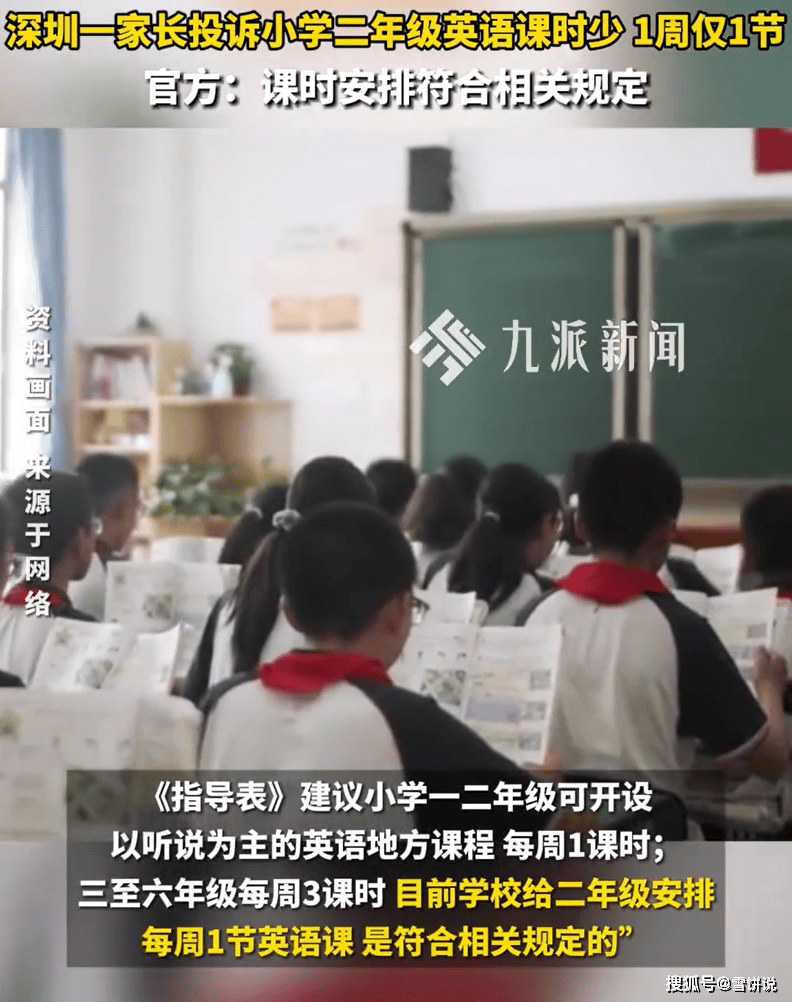

近日,广东深圳一位二年级学生家长在网络上公开表达了对学校英语课程安排的不满,引发社会广泛关注。据该家长反映,其孩子所在小学二年级每周仅安排一节英语课,与语文每周7节的课时量形成鲜明对比。通过对比发现,同地区其他学校二年级英语课普遍达到每周3节,三四年级更增至每周4节。

家长特别指出,学校不仅限制学生携带英语随堂练习册入校,也未提供配套的课堂练习材料。这种"重输入轻巩固"的教学模式,导致学生课后缺乏有效练习途径。该家长直言,若家长不主动辅导,孩子极易在英语学习中掉队,这种状况实质上是将教学责任转嫁给了家庭。

针对争议,当地教育部门作出正式回应。官方说明显示,根据国家课程标准,英语学科正式纳入教学体系始于三年级。但考虑到低年级学生的语言发展特点,龙岗区在制定地方课程方案时,特别为一二年级增设了以听说训练为主的英语口语课程,每周1课时。三至六年级则按照国家标准,每周安排3课时英语课。

网络舆论对此事呈现两极分化。部分网友批评家长"过度焦虑",认为将英语教育看得过重,甚至建议"有需求的家庭可以选择国际教育"。但更多声音指出,这种观点有失偏颇。在当前教育生态下,英语作为义务教育阶段三大主科之一,其成绩直接影响中高考升学,这是无法回避的现实。

教育专家分析认为,家长对英语教育的重视具有现实合理性。一方面,现行升学评价体系中英语占据重要地位;另一方面,全球化背景下,掌握英语已成为公民基本素养。即便不考虑出国发展,仅日常国际交流、海外旅行等场景,英语能力都具有实际价值。这种需求与"崇洋媚外"无关,更多体现了家长对教育公平的朴素追求。