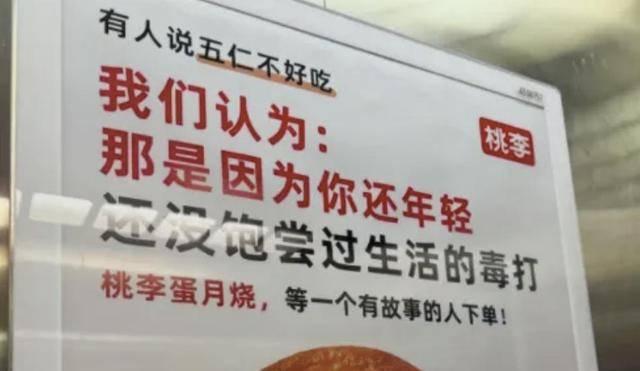

近日,桃李面包因一则电梯广告文案陷入舆论漩涡。社交平台上流传的图片显示,其蛋月烧产品的广告语中写道:“有人说五仁不好吃,我们认为:那是因为你还年轻,还没饱尝过生活的毒打。”这一表述迅速引发网友质疑,许多人直言“买月饼为何要被教育人生?”“吃个月饼还要被PUA?”

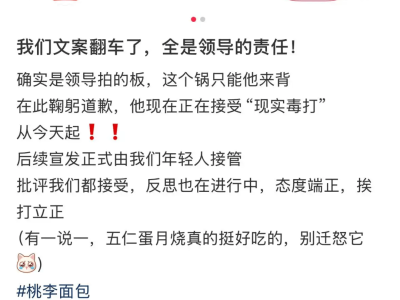

面对争议,桃李面包相关负责人于9月4日回应称,涉事广告画面在上线仅一天后即被撤下,并就此事向公众致歉,同时承诺将完善审核流程,防止类似问题再次发生。然而,这一事件并未因道歉而平息,反而引发了对快消品行业营销策略的深层反思。

分析人士指出,桃李面包此次广告翻车并非偶然,而是当前快消品行业营销焦虑的集中体现。将五仁月饼的口感争议与人生苦难强行关联,暴露出企业为博取关注不惜消费社会情绪的短视行为。这种“产品缺陷=人生阅历不足”的诡辩逻辑,本质上是对消费者智商的轻视——难道只有历经沧桑才能品尝传统美味?这种营销话术与当代年轻人追求轻松愉悦的消费理念明显相悖。

更值得警惕的是,此类营销正形成一种新型消费PUA模式:通过否定消费者当下的真实体验,试图塑造某种优越感。但社交媒体时代的信息透明性,让这种试图用苦难叙事绑架消费选择的行为,迅速遭遇了舆论的反弹。网友的集体质疑表明,消费者对被说教、被绑架的营销方式已高度敏感。

事实上,桃李面包的困境并非孤立。今年7月,该公司就因菌落总数超标被市场监管总局通报,引发舆论关注。不到两个月内连续两次陷入风波,折射出其“重营销轻实质”的运营模式已陷入恶性循环。数据显示,2025年上半年,桃李面包在营收利润双降的情况下,广告支出却逆势增长40%。这种饮鸩止渴的做法,如同用创可贴掩盖内出血——营销投入的短期刺激虽能带来一时效果,却无法掩盖产品力下滑的根本矛盾。

快消品行业的短视症候群正在蔓延。许多企业将制造话题视为救命稻草,却忽视了品牌信誉的积累需要长期品质坚守。当企业把消费者当作流量而非服务对象时,任何投机取巧的营销手段最终都会反噬自身。

专家建议,企业应建立营销创意的伦理审查机制,在追求传播效果的同时坚守社会价值底线。更重要的是,需扭转“重营销轻实质”的运营惯性,回归以产品为本的经营哲学,将资源真正投入质量管控和消费者体验提升,而非在舆论漩涡中疲于奔命。