随着夏季高温席卷全国,电力需求激增,电网负荷屡破纪录。在这场能源保障战中,海博思创以其储能系统在国内市场中占据领先地位,被誉为“能源血液泵”。然而,在行业洗牌加速的背景下,海博思创能否继续稳坐“储能第一”的宝座,正面临从政策依赖向市场突围的严峻考验。

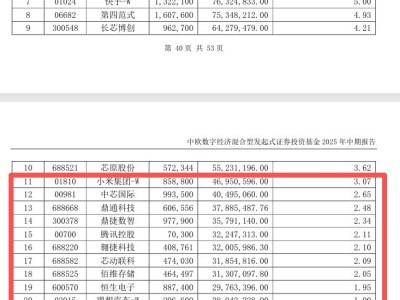

据中电联发布的《2024年电化学储能电站行业统计数据》显示,海博思创以国内储能系统累计装机量第一的成绩领跑行业。2025年初成功登陆科创板后,其市值迅速攀升至230亿元。然而,这份成绩单背后的含金量却需仔细审视。

过去,政策驱动下的装机量领先更多是基于跑马圈地的结果。如今,行业已步入过剩阶段,近30万家企业同台竞技,头部电池产能超过2100GWh,价格战成为常态。高工储能研究院院长赵小兵指出,靠政策拿项目的时代已成过去,唯有靠价值赢得市场才能生存。对海博思创而言,能否将装机量领先转化为技术壁垒与市场话语权,是守住优势的关键。

2025年2月,随着《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》的发布,储能行业正式从政策驱动转向市场驱动。取消“新能源项目强制配储”要求,意味着企业需要从政策任务思维转向市场化盈利思维。客户选择供应商的标准也从能否落地转变为能否稳定赚钱,这对储能系统的经济性、可靠性和交付能力提出了更高要求。

海博思创的增长底气,正是精准把握了经济性、可靠性和交付能力这三大核心需求。自研全时云均衡技术延长电池寿命20%,帮助客户降低全生命周期成本。宽温域、高海拔适配能力打破了地域限制,覆盖西北风电、西南光伏等核心场景。标准化产品与自动化产线压缩30%开发周期,快速落地能力直接决定客户合作意愿。更重要的是,海博思创积累的3年以上稳定运行数据,成为市场驱动期的信任通行证。

2025年上半年财报显示,海博思创实现营业收入45.22亿元,同比增长22.66%;归母净利润3.16亿元,同比增长12.05%。这一成绩的背后,是其对三大核心标准的精准把控。然而,面对国内储能市场从增量扩张进入存量博弈阶段,以及电池企业向下游延伸和传统能源巨头自建储能团队的双重夹击,海博思创需要更有利的竞争对策。

在国内市场,海博思创通过“储能+X”战略深耕场景,如充电场站的“峰谷套利+动态增容”、油田矿山的“柴油替代减排”、数据中心的“备用电源降本”。这些场景化解决方案比单一设备销售更具黏性,与“五大六小”发电集团的长期合作不仅带来稳定订单,还能通过联合研发提前锁定未来需求,避免同质化低价竞争。

海外市场方面,海博思创采取“技术输出+本地化运营”策略。针对不同地区推出模块化系统和优化散热效率,设立分支机构提供24小时本地化运维。这种布局使海外业务成为利润高地,毛利率远超国内水平。然而,地缘政策波动和本地含量要求可能增加准入成本,是海博思创需持续关注的变量。

随着行业竞争从价格战转向价值战,海博思创通过AI赋能提升效率和成本控制,将储能从功能设备升级为能源中枢。前期规划利用AI模型预测电价走势,提供最优储能容量配置方案;运维阶段推出AI运维助手,缩短故障定位时间;运营阶段通过AI云平台实时优化充放电策略,提升电站年收益。

尽管海博思创在电芯采购量上位居前列,通过大规模采购降低成本,但在研发投入上仍存在短板。2025年上半年,研发投入占比3.03%,低于行业均值,也未达到科创板研发费用率要求。在长时储能、钠离子电池等前沿领域,技术迭代速度决定未来话语权。若不能加大投入,现有AI优势可能被超越,短期成本控制也将难以掩盖长期技术壁垒的缺失。

从政策驱动到市场驱动,储能行业正经历阵痛式升级。海博思创凭借产品力、双市场布局与AI赋能实现逆势增长,但要守住“储能第一”的位置,还需跨越多重挑战。国内需平衡利润与规模,海外需突破本地化壁垒并规避地缘风险,研发需补足短板避免技术掉队。唯有如此,海博思创才能将短期优势转化为长期壁垒,引领中国储能行业从规模领先迈向技术引领。