近期,财经领域被AI算力概念搅得热火朝天。OpenAI高达3000亿美元的算力采购大单,瞬间让光模块、芯片等硬件厂商成为市场焦点。新易盛年内股价飙升362%,中际旭创、剑桥科技等标的更是被外资疯狂买入,市场一片沸腾。

然而,当众多散户热衷于追逐这些热点时,有投资者通过深入分析量化数据,发现了市场背后不为人知的一面。原来,部分机构在研报中大力唱多算力概念,实际操作中却在悄然减仓;与此同时,一些看似平淡无奇、缺乏利好消息的冷门标的,却吸引了大量机构资金涌入。

回顾2024年二季度,外资大佬们曾信誓旦旦宣称从不涉足题材股。但当季报公布时,结果却令人大跌眼镜——重组概念股的前十大流通股东中,外资的身影赫然在列。这一事件深刻地揭示了一个道理:在金融市场中,不能仅听机构怎么说,更要关注他们怎么做。

如今这波算力行情亦是如此。当市场被各种利好消息充斥时,投资者更应聚焦机构的资金流向。毕竟,在市场中,消息本身并无绝对的好坏之分,关键在于对谁有利,而机构真金白银的投入才是最具说服力的。

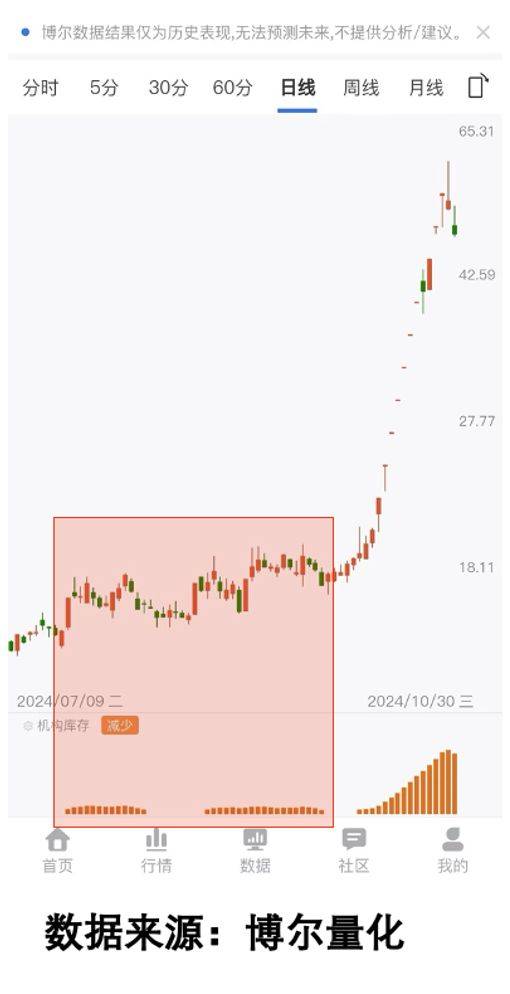

从数据角度来看,有许多实例值得深思。以荣科科技为例,去年8月底市场整体低迷,众多投资者悲观情绪浓厚。但量化系统却捕捉到了异常信号——代表机构活跃度的橙色柱体逆势上扬。当时不少人认为这只是短暂的挣扎,然而三个月后,该股股价却直接翻倍。

文一科技的情况更为典型。从走势图上看,该股表现平平,但量化数据却显示机构资金早已悄然布局。等散户们反应过来时,机构已经完成了主升浪的获利,准备撤离。这就如同打牌,只看桌面上的明牌,很难与知晓底牌的人抗衡。

这里提到的橙色柱状,是通过特定系统观察到的“机构交易特征”数据,即“机构库存”。该数据越活跃,意味着参与交易的机构资金越多,且参与时间越长。如果机构不看好某只股票,显然不会持续参与交易。

回到当前的算力概念,虽然现在光模块等标的备受关注,但实际上,早在上半年,通过量化数据就能发现,某些标的的机构活跃度已经连续三个月稳步上升。这就像“春江水暖鸭先知”,若等到财报利好公布后再入场,往往已经错失最佳时机。

经过观察发现,当某个板块的机构资金呈现“进二退一”的节奏时,即连续两周净流入后出现小幅回撤,这通常意味着机构在进行中长期布局。而如果是脉冲式爆发,投资者则需警惕短期炒作的风险。在当前的CPO概念中,这两种情况同时存在,其中蕴含的机遇与风险值得投资者深入探究。

对于普通投资者而言,在当前信息严重不对称的市场环境下,若想避免损失,要么付出巨大努力钻研数据,要么借助可靠的量化工具作为“望远镜”。切不可等到像当年外资抄底重组股那样,等季报公布才恍然大悟,那时除了后悔,恐怕别无他法。