在不久前闭幕的上海书展上,一组亮眼的数据重新点燃了人们对线下阅读的热情。据统计,本次书展共接待市民读者超过38.2万人次,同比增长28.4%;图书销售总码洋达到6472.7万元,同比增长31.6%;文创产品销售收入更是激增,达到1017万元,同比增长高达100.1%。然而,尽管书展现场人声鼎沸,实体书店的日常运营却依旧面临严峻挑战。

近期,成都仁恒置地广场的茑屋书店宣布将于8月底闭店,这一消息再次将实体书店的生存困境推向公众视野。事实上,今年以来,包括茑屋书店、西西弗、新华书店、三联书店等在内的知名品牌,都已陆续关闭了部分门店,而那些散布在城市角落、充满独特文化韵味的独立书店,也在悄然消失。实体书店的闭店潮,似乎从未停歇。

曾被寄予厚望的茑屋书店,自2020年进入中国市场以来,一度喊出“门店破千”的豪言壮语,试图将其在日本大获成功的“文化生活空间”模式在中国落地生根。然而,五年过去,茑屋书店在中国市场的表现却远不及预期,最高峰时的门店数量也仅有15家,目前已关闭4家。讽刺的是,实体书店的“热闹”似乎只停留在特殊时刻,如成都仁恒置地广场的茑屋书店,在闭店前的特惠活动中,反而吸引了大量读者排队抢购。

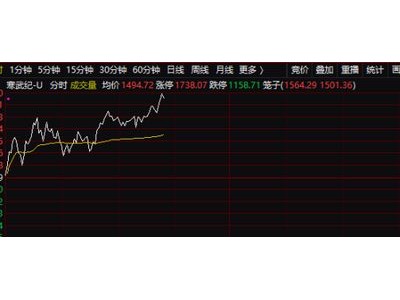

行业的艰难早已深入骨髓,即便是头部出版上市企业也难以幸免。数据显示,2024年,以凤凰传媒、中南传媒为代表的企业中,约70%出现营收下降,超过70%的净利润下滑,中文在线、荣信文化等企业更是陷入亏损,行业普遍毛利率不足40%。市场大盘同样不容乐观,根据《2024年图书零售市场趋势洞察报告》,2024年图书零售市场码洋规模为1129亿元,同比下降1.52%;若剔除教辅类图书,降幅更是达到4.83%,非刚需图书消费的萎缩态势明显。

在渠道分布上,实体书店的处境更为艰难。2024年图书零售市场的码洋分布中,平台电商占据40.9%,内容电商占30.4%,垂直及其他电商占14.7%,而实体书店仅分得14%的份额。值得注意的是,在蓬勃发展的内容电商渠道中,少儿与教辅类图书码洋占比合计近70%,反映出市场对具有明确功能导向的实用型图书的高度依赖。实体书店的销售结构也呈现出类似趋势,教辅类图书占据其码洋构成的29.11%,其他品类销量明显乏力。

尽管实体书店面临诸多困境,但不少读者仍不愿看到它们消失。然而,现实却是,读者需要书店,却难以用消费支持其生存。一部分读者带着“守住精神灯塔”的想法,心甘情愿以更高价格在书店购书,希望这些文化空间能够存活得更久一些。但这部分消费毕竟是少数,难以支撑书店的长期运营。渐渐地,开书店似乎成了一种只能依靠情怀支撑的事业。

实体书店的生存困境,本质上是传统商业模式与当代消费习惯之间的断裂。在线上电商渠道,图书普遍以5-7折销售,部分活动价甚至低至3-4折;而实体书店受租金、人力等成本制约,大多只能维持原价销售,利润空间极为有限。国民阅读习惯也在发生根本性转变,数字化阅读接触率持续上升,纸质图书阅读时长却不断下降。

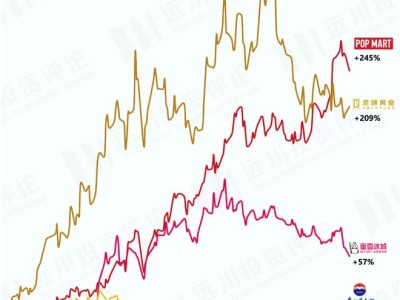

几年前,“网红书店”的兴起曾为实体书店带来一丝复苏的希望。南京先锋书店、成都方所书店等凭借独特的设计和空间氛围,迅速成为城市打卡热点。然而,这种模式的局限也很明显,大量客流并未有效转化为图书销量,多数消费者进店只是为了拍照打卡,而非选书购书。如今,“书店+”模式已成为行业主流选择,咖啡、文创、文具等非书业务被视为实体书店的“自救”之道。但这种模式的局限同样显著,书籍售价难以与电商平台竞争,非书类商品定价也普遍偏高,导致顾客消费行为难以持续。

在实体书店普遍拥抱“书店+”模式的时代,纯粹卖书是否就难以存活?北京万圣书园提供了一个值得深思的样本。这家经营30余年的书店,不设咖啡区、几乎没有文创产品,也未刻意营造打卡空间,却凭借专业的选书能力和深厚的学术底蕴,持续吸引着全国各地读者。万圣书园的成功,源于其清晰的文化定位和不可替代的价值。

对于实体书店而言,或许成功的核心从来不是某一种固定模式,而是基于用户洞察的价值创新。无论是场景创新的茑屋书店,还是纯粹卖书的万圣书园,抑或是垂直细分的新书店,只要能够精准捕捉用户需求、创造不可替代的文化价值,就能找到属于自己的生存路径。