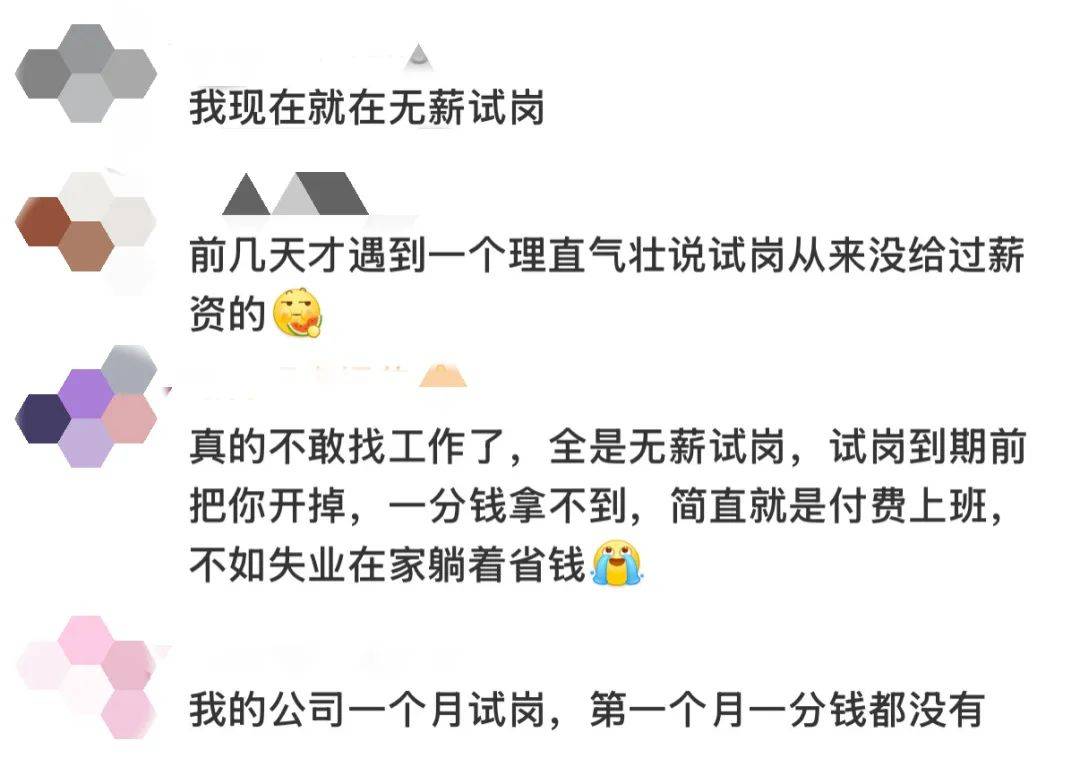

近期,“无薪试岗”现象在劳动者群体中引发了广泛关注,成为社会热议话题。

据《工人日报》的相关报道,一些企业在招聘流程中,面试后会设置3至10天的试岗期。然而,临近试岗期结束,这些企业往往会以“经验不足”或“人岗不匹配”等理由辞退劳动者,并拒绝支付试岗期间的工资。

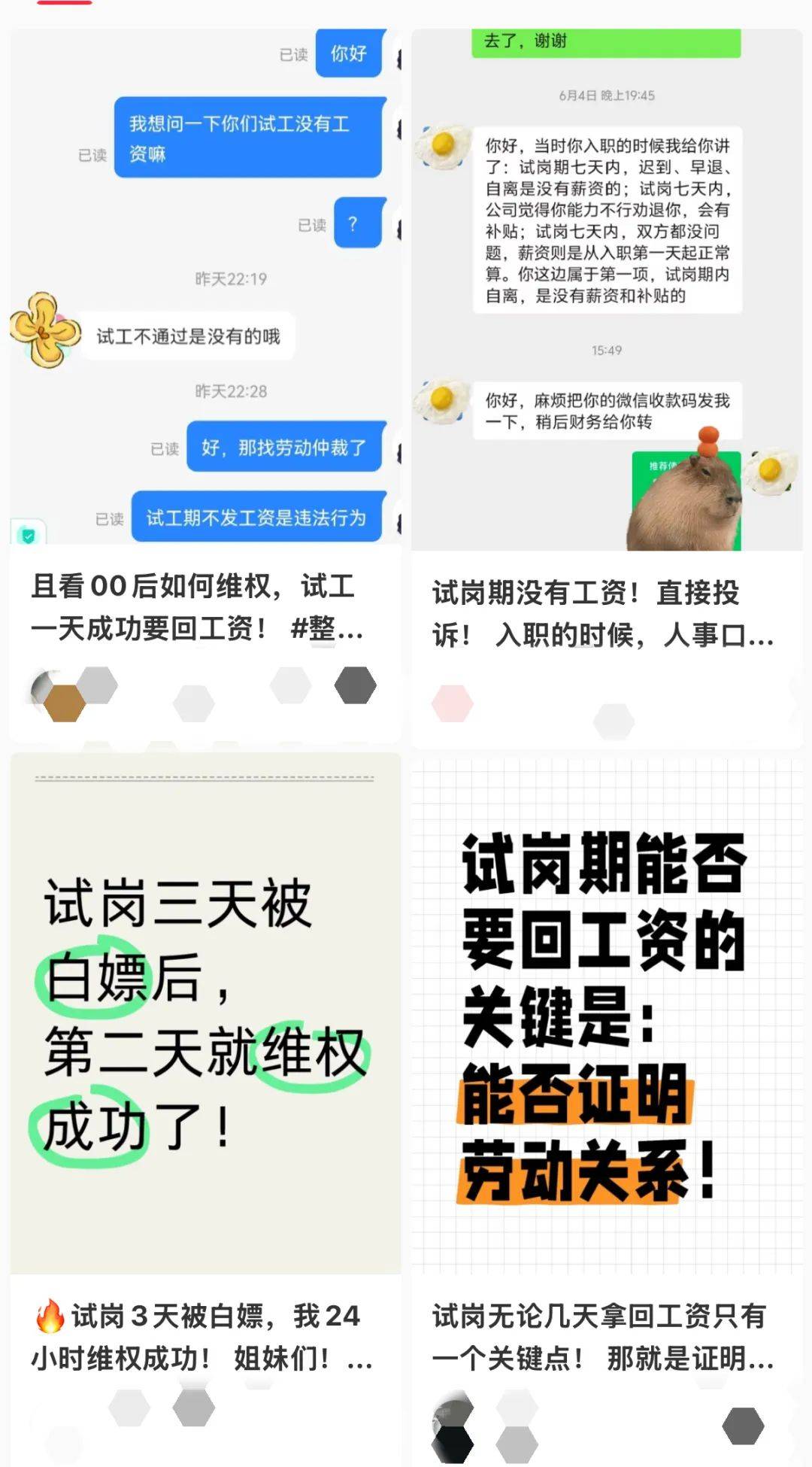

劳动者在遭遇这种情况后,试图通过投诉、劳动仲裁等途径维护自身权益时,却面临未签订劳动合同的困境,难以证明劳动关系,维权之路显得尤为艰难。

李先生便是其中一位受害者。他应聘某职位后,被要求先进行7天的无薪试岗。尽管试岗期间表现得到客户认可,但老板仍以“未达到预期效果”为由拒绝支付工资。李先生并非个例,温女士在应聘兰州某教培机构少儿编程教师岗位时,也遭遇了类似情况。试岗一周后,机构以“经验不足”为由拒绝录用,并拒绝支付试岗工资。

温女士在投诉无果后,向城关区劳动监察大队提交了相关证据,但被告知需申请劳动仲裁。然而,由于证据不足,且仲裁周期长,温女士最终无奈放弃了维权。但并非所有人都像她一样选择放弃,任女士在试岗最后一天遭遇同样情况时,通过拿出证据并威胁劳动仲裁,最终成功拿到了600元试岗补贴。

记者在社交平台上发现,不少劳动者通过领导留言板、全国根治欠薪线索反映平台等渠道反映“无薪试岗”问题,并在有关部门的协调下,成功拿回了工资或试岗补贴。

针对这一现象,华东政法大学社会法研究所所长李凌云提醒劳动者,法律上并无试岗的概念,只有试用期规定。一些企业故意避开法定的试用期制度,将劳动者置于法律之外的灰色地带。她强调,只要存在用工行为,用人单位即与劳动者建立了劳动关系,并应支付劳动报酬。若劳动者在试岗期发生意外,还可能涉及工伤赔偿的劳动争议。

李凌云建议,劳动者在面对企业提出的“无薪试岗”要求时,应保持警惕,因为这往往意味着用工不规范。她建议劳动者应尽量避开这类企业,若选择接受试岗,也应注意搜集并保存相关证据,以便在必要时依法维权。