在中国镇域经济的激烈竞争中,江苏、浙江与广东三大经济巨头继续稳坐领头羊位置。最新发布的《中国镇域高质量发展报告2025》揭示了这一格局的深刻内涵。

截至2024年底,全国范围内GDP突破千亿的建制镇已增至六个,分别是广东的狮山镇、北滘镇、长安镇,江苏的玉山镇、杨舍镇,以及贵州茅台镇。广东凭借三个千亿镇的亮眼成绩,在这一领域独占鳌头。

在2025中国镇域高质量发展500强榜单中,江苏以122个上榜镇的数量位居首位,浙江以86个紧随其后,广东则以81个上榜镇排在第三。这三个省份上榜的镇合计占据了整个500强榜单的57.8%,显示出镇域经济强镇的高度集中。

这些经济强镇大多分布在长三角、珠三角等经济活跃区域,且多数靠近超大城市。它们能够充分利用大城市的资源,同时凭借自身良好的产业基础和产业升级机遇,逐步成长为所在区域经济发展的重要支柱。例如,广东的强镇主要集中在珠三角地区,依托大湾区制造业基础,形成了各具特色的产业集群。

江苏的强镇则深度融入长三角产业体系,在产业协同中实现快速发展。如苏州的玉山镇和杨舍镇,分别聚焦高端制造业和新兴产业,形成了鲜明的产业特色。而贵州茅台镇则凭借独特的酒产业优势,成为中西部地区唯一跻身“千亿镇”行列的镇。

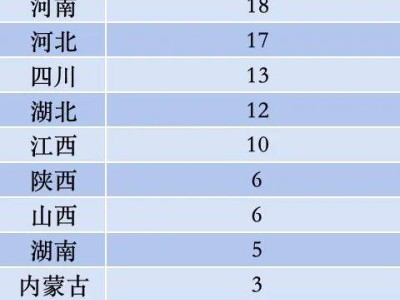

然而,镇域经济的发展并非一片坦途。全国范围内仍存在大量产业基础薄弱、缺乏主导产业和创新能力的乡镇。这些乡镇的发展滞后,使得镇域经济整体竞争力的提升面临挑战。以河南为例,尽管有18个镇入围全国500强,但这些强镇大多集中在郑州市和豫北地区,与河南“北强南弱”的经济发展格局相吻合。

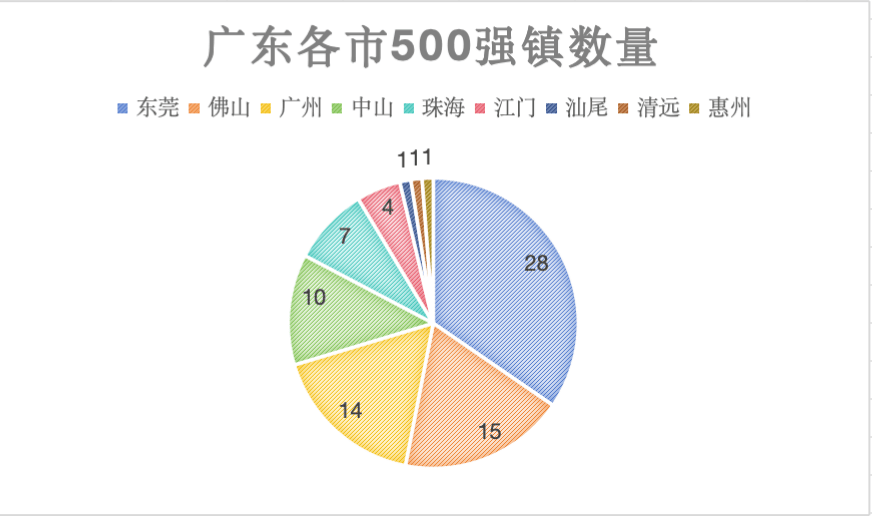

同样,广东的镇域经济发展也存在显著的不平衡。尽管有81个镇跻身全国500强,但这些强镇几乎全部集中在珠三角地区,粤东、粤西、粤北地区的镇域经济则明显滞后。即便在珠三角内部,强镇的分布也存在分化。佛山、东莞的强镇最为密集,而广州、中山的强镇数量则相对较少。

专家指出,这种镇域经济发展的不平衡主要源于区位条件的差异。头部强镇大多紧邻中心城市,能够便捷获取人才、资金、信息等关键资源,从而在民营经济活跃的环境中迅速发展壮大。相比之下,地理位置偏远、交通不便的乡镇则面临资源获取不畅的困境,发展动力不足。

为了破解这一难题,各地正在积极探索区域协调发展的路径。以广东为例,该省自2022年起实施“百县千镇万村高质量发展工程”,旨在构建城乡区域协调发展新格局,壮大县域综合实力,全面推进乡村振兴。这一实践与专家的建议不谋而合,为镇域经济的未来发展提供了新的思路和方向。