在数字化的大潮之下,传统集邮行业正经历前所未有的变革。中国集邮有限公司(以下简称“中国集邮”)近期在其官方网站宣布了一项重大举措,即向全社会招募渠道销售商,这一行动不设名额上限,坚持开放性和非排他性原则,旨在全面拥抱线上线下全渠道的合作模式。

这是中国集邮首次尝试与社会渠道携手合作,此举被看作是它向传统邮政专营渠道壁垒发起的挑战,意在借助外部力量重塑其触点网络。中国集邮期望借此吸引更多年轻消费者,拓宽邮票的消费场景,推动集邮文化从“小众收藏”向“大众消费”转型。

数字化浪潮的冲击下,传统集邮行业的转型显得尤为迫切。书信中的邮票已逐渐被电子邮件和即时通讯取代,成为时代的记忆。在北京马甸桥的邮币卡市场,曾经邮票与钱币平分秋色的局面不复存在,如今钱币收藏占据了主导地位。一位摊主透露,市场上经营邮票的摊位大幅减少,且鲜有新面孔加入,这反映出集邮市场的萎缩和年轻一代兴趣的缺失。

“70后”邮票收藏爱好者温先生表示,他收藏的数千张邮票如今已成了时代的见证,孩子们对此并不感兴趣。湖北省收藏家协会会员、资深邮币收藏专家张一兵指出,现代年轻人成长于数字时代,更倾向于互联网、电子游戏和短视频等新兴娱乐方式,集邮这种传统活动难以吸引他们的注意。

对于此次渠道变革,中国集邮方面表示,开放社会渠道合作是将文化传播的主动权交给市场,通过“去中心化”的策略,借助社会力量重构触点网络,引导年轻用户关注集邮文化。他们相信,只有拓宽消费场景,才能让邮票走出小众领域,进入大众消费市场。

中国集邮为渠道商提供了三种合作方式:传统经销、产品定制开发和引荐合作。产品范围不仅限于传统集邮品,还包括集邮文创产品和文化衍生品等多元化选择。张一兵认为,这些合作方式展现了中国集邮在合作模式上的创新和灵活性,能够满足不同类型渠道商的需求,吸引更多社会力量参与集邮产业。

近年来,中国集邮不断探索集邮文化与现代消费需求的结合点,从与热门游戏联名推出特色邮品,到开发一系列文创产品;从线下建立“中国集邮专卖店”,到线上开设多个官方旗舰店,中国集邮正努力让传统集邮文化焕发新生。

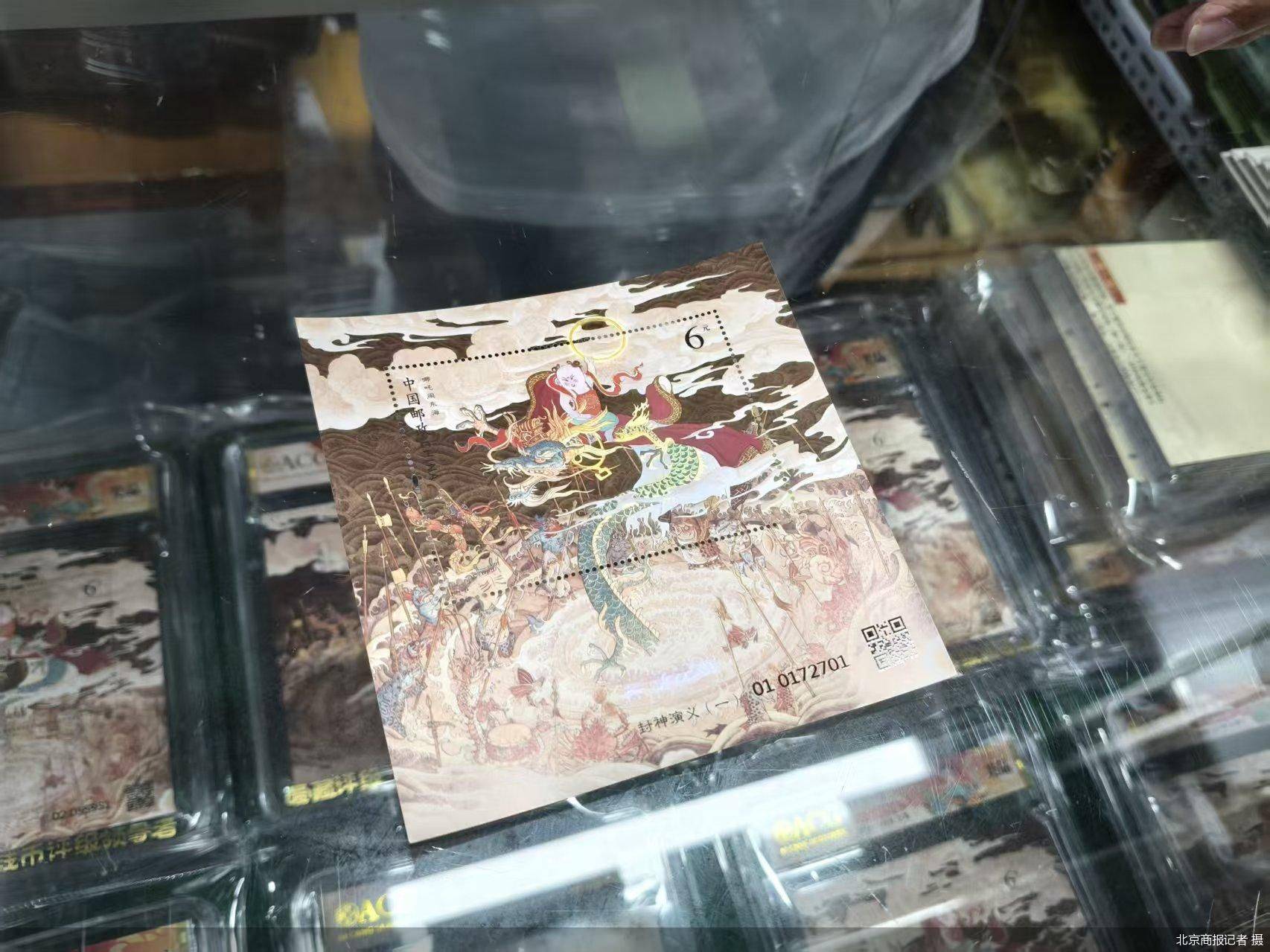

邮币卡生意人曲向东认为,吸引年轻群体是中国集邮重焕生机的关键。他举例说,2024年中国邮政集团有限公司推出的《封神演义(一)小型张》特种邮票,因恰逢相关电影上映,受到了市场的热烈追捧,交易价格大幅上涨。这证明了在特定环境下,无论是年轻群体还是收藏群体,都会对集邮文化产生兴趣。

产业观察家许意强指出,传统集邮消费场景相对局限,主要集中在集邮爱好者间的收藏交易和邮政网点购买。随着开放合作的推进,集邮文创产品和文化衍生品等多元化产品得以拓展消费场景,如入驻旅游景区纪念品商店和文化创意集市,这不仅丰富了集邮产品的消费场景,还提升了集邮文化在社会层面的影响力。

张一兵认为,通过开放社会渠道合作,集邮品能够进入更多元化的销售网络,如新兴的线上电商平台和线下的特色文化商店,这将极大地拓宽销售渠道,使集邮品能够更广泛地触达潜在消费者。然而,业内人士也指出,拓展渠道只是第一步,中国集邮后续仍需面对文创产品同质化、如何持续吸引年轻人等挑战。

为了吸引年轻人,中国集邮可以尝试与年轻人喜爱的品牌或IP合作,通过渠道商的资源整合和创意营销,将集邮品打造成年轻人感兴趣的文化产品。许意强认为,中国集邮的转型是一场与时间赛跑的豪赌,短期内可以通过联名爆款快速引流,但需警惕“潮玩化”导致收藏属性被稀释;长期来看,需要培育邮票的新叙事,如与国潮文化、元宇宙权益等结合,让邮票成为Z世代身份认同的象征。

然而,也有网友担忧,盲目贴近年轻群体未必能让行业长久发展。如果年轻人只把邮票当作盲盒来抽,那么集邮行业或许只是换了一种方式走向消亡。因此,如何在“流量狂欢”中保持邮票作为文化载体的灵魂,将是中国集邮转型的真正考验。