近日,澳大利亚莱纳斯公司对外宣称,其位于马来西亚的工厂已成功提取出纯度高达99.9%的氧化镝,并预计下个月将在铽的提纯技术上实现重大突破。然而,这一看似技术上的重大飞跃,实则背后隐藏着对中国稀土人才的“重金挖角”。据报道,莱纳斯公司为获取这些关键技术,不惜花费超过283万元人民币。

尽管这一举动在短时间内吸引了众多关注,但业内专家指出,这并不能从根本上撼动中国稀土产业的稳固地位。稀土产业的竞争,远非简单的技术比拼,而是涵盖了从研发到生产再到市场的全方位较量。中国稀土之所以能在全球范围内保持领先地位,得益于其完整的产业体系和深厚的技术积累。

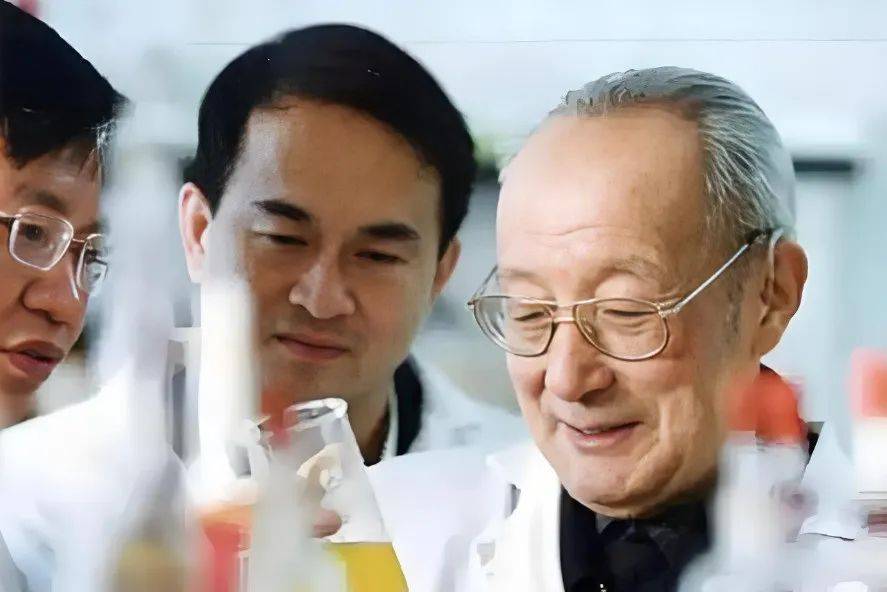

早在上世纪70年代,中国著名化学家徐光宪院士便提出了具有划时代意义的“串级萃取理论”,这一理论奠定了中国现代稀土分离技术的基础。经过数十年的发展,中国已建立起一套涵盖多道工序、自主可控的稀土分离工艺流程。相比之下,澳大利亚莱纳斯公司的所谓“技术突破”,更像是在中国已有技术基础上的微小改进,难以与中国相提并论。

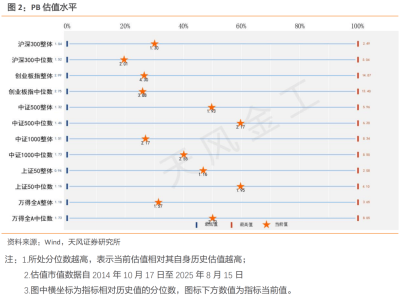

在产业效率和成本方面,中国稀土产业同样展现出强大的竞争力。从稀土的开采到精炼,中国拥有高效的产业协同和成熟的供应链,整个流程仅需28天即可完成。而澳大利亚由于原料运输距离远、加工环节分散,导致整体生产周期超过三个月。在成本上,中国稀土氧化物的生产成本也远低于澳大利亚,这使得中国稀土产品在全球市场上具有更强的竞争力。

这一事件也暴露了西方国家对中国的战略图谋。近年来,美国和澳大利亚等西方国家频频打出“稀土去中国化”的口号,试图构建所谓的“安全供应链”,以遏制中国高科技产业的崛起。他们通过挖走中国技术团队、补贴企业在海外建厂等手段,试图削弱中国在稀土领域的优势地位。然而,这种逆全球化的做法不仅阻碍了全球资源配置效率,也暴露了他们对中国主导权的深深担忧。

面对外部的技术围堵和人才诱挖,中国稀土产业并未动摇。相反,中国不断加强稀土战略资源的管控和科研人才的保护机制,同时积极推进高附加值稀土产品的技术攻关。从电驱开采技术到智能分离系统,中国稀土产业正在实现从资源优势向技术优势和战略优势的双重转变。稀土作为国家战略资源,其重要性不言而喻。谁掌握了稀土,谁就掌握了未来科技的主动权。

如今,中国稀土不仅服务于国内的高端制造业,还成为全球新能源转型的重要支撑力量。从风电、光伏到电动汽车等领域,稀土都发挥着不可替代的作用。在这场没有硝烟的科技战中,中国稀土产业已经占据了主动地位。澳大利亚的“小动作”虽然引起了一时的波澜,但终究无法动摇中国稀土产业的根基。