近期,中国高等教育界的一起师德风波引发了广泛关注,焦点集中在北京大学法学院教授易继明身上。一系列针对易教授的指控在网络上迅速传播,包括要求学生支付私人宴请费用、涉嫌违规招生以及利用导师身份欺压学生等,其中一张高达50641元的餐费账单尤为引人注目。这些指控迅速点燃了公众对学术道德的担忧,使得师生关系中的利益输送问题成为舆论热点。

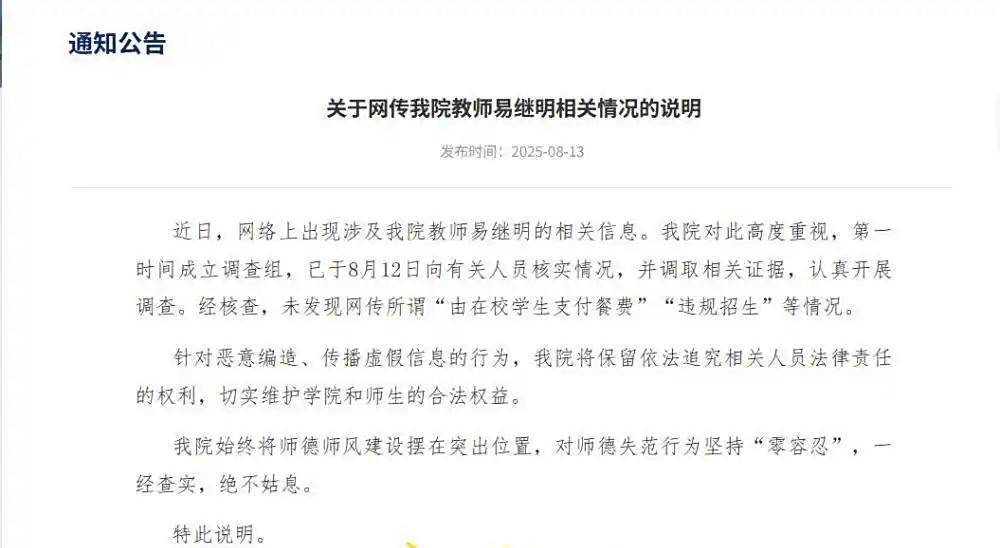

面对汹涌的舆论浪潮,北京大学法学院于8月13日晚迅速作出回应,发布了一份简短而有力的声明。该声明坚决否认了所有核心指控,并明确表示将依法追究恶意造谣者的责任。学院在48小时内完成调查并发布结论,这一高效的处理方式展现了北大对公众关切的快速响应。

然而,声明的迅速发布并未完全平息公众的疑虑。尽管学院明确表示对师德失范行为持“零容忍”态度,但缺乏详细调查过程和具体证据支撑的结论性表述,让部分网民对调查结果表示质疑。举报者提供的详细指控,与学院在极短时间内给出的否定结论形成了鲜明对比,进一步加剧了公众的疑虑。

声明中强调追究“恶意编造、传播虚假信息”的行为,虽然体现了学院维护自身权益的决心,但也引发了一些担忧。有人担心,这种强硬姿态可能会打击其他师生举报类似问题的积极性,从而不利于高校师德师风建设的深入推进。

此次风波的核心问题,在于高校师生关系中存在的权力不对等。导师在学术生涯中掌握着学生的命脉,而学生往往处于相对弱势的地位。举报者描述的“学生不得不屈服于导师命令”的情境,引发了广泛共鸣,凸显了权力不对等带来的潜在问题。这不仅关乎个别教师的道德问题,更触及了高校教育体制深层次的弊端。

针对这一问题,北大法学院在声明中重申了对师德师风建设的重视。然而,如何将这一抽象承诺转化为具体的制度约束,成为高校面临的重大挑战。建立师生交往负面清单、设立独立申诉渠道、推行导师权力制衡机制等措施,被看作是重建师生信任的有效途径。

尽管北大法学院的声明为事件画上了一个阶段性的句号,但这场风波所引发的思考远未结束。在网络时代,每一则举报都可能成为舆论关注的焦点。当举报内容被校方断然否认时,真相往往隐藏在声明与指控的夹缝之中。无论最终法律如何认定,这场风波都为中国高等教育工作者敲响了警钟:维护师生关系的纯粹性,是保障高等教育质量的关键所在。