标题:日照万宝赶海园风波:一袋蛤蜊引发的行业震荡

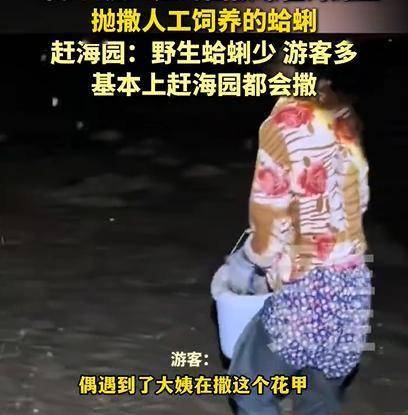

在山东日照的万宝赶海园,一段视频如同投入湖面的石子,激起了层层波澜。视频中,工作人员从车上卸下编织袋,将里面的蛤蜊倾倒在沙滩上,供付费游客挖掘。这一幕迅速在网络上发酵,引发了一场关于诚信、体验与生态的广泛讨论。

园方承认,由于野生蛤蜊资源不足,难以满足游客需求,因此采取了人工投放的方式。然而,这一行为被部分游客视为欺诈,他们认为自己支付的是探索自然的费用,而非参与一场“收获游戏”。游客的愤怒在于,园方未事先告知这一信息,违背了契约精神,侵犯了消费者的知情权和选择权。

与此同时,另一种声音也在网络上响起。部分网友认为,园方的做法虽非理想,但实属无奈之举。野生资源有限,游客花了钱却空手而归,体验感极差。人工投放蛤蜊,至少保证了游客的收获,让游玩过程更加愉快。这种观点虽然微弱,但也反映了部分游客对体验结果的重视。

环保人士和生态专家则提出了更深层次的忧虑。他们认为,大规模向特定滩涂区域投放人工养殖蛤蜊,可能带来物种竞争、基因污染、疾病传播等生态风险,改变底栖环境,影响滩涂原有的生态平衡。这一观点引发了公众对整个赶海旅游业态的广泛质疑,是否整个行业都存在类似的“潜规则”?

随着舆论的持续发酵,相关部门也感受到了压力。目前,“赶海园”这类经营模式性质界定模糊,缺乏专门的管理规范和标准。公众呼吁加强监管,制定专门针对“赶海园”、“滩涂体验区”等新兴业态的管理规范或标准,明确业态属性、制定服务标准、规范收费行为、强化信息披露要求、建立生态保护约束机制。

万宝赶海园撒蛤蜊事件,不仅是一个孤立的地方性新闻,更是一块棱镜,折射出多重影响。它让公众开始重新审视赶海旅游业态,思考如何在发展旅游经济的同时,有效保护近岸海洋生态环境。同时,也提醒了消费者在选择赶海园时,要更加警惕,仔细查阅评价,询问园区关于“野生资源”和“人工投放”的情况,维护自己的知情权和选择权。

这场风波虽然终将平息,但它抛撒出的问题,却如同深深烙印在沙滩上的足迹,等待着所有相关方的回答。无论是经营者、消费者还是监管者,都需要深入思考如何在保护生态、满足游客需求与保障经营利益之间找到平衡点。而每一次退潮后,我们踏上沙滩时,手中的小铲子,也将成为我们选择挖掘何种未来的工具。