近年来,考研热潮似乎正在经历一场历史性的转折。2025年全国硕士研究生报名人数骤降50万,跌幅高达11.4%,总数回落至388万,这一趋势相较于去年下降36万的情况,显然正在加速。

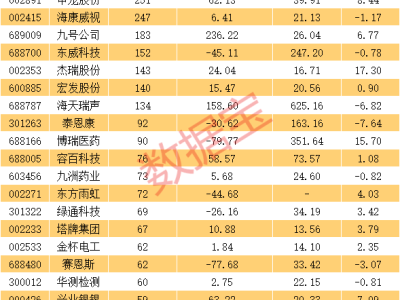

与此同时,我国研究生的招生规模却在持续扩大。从2014年的硕士加博士录取总人数62万,到2024年已激增到135.7万,涨幅超过118%。然而,面对这一扩招趋势,大学生们的选择却出现了微妙的变化。

数据显示,越来越多的大学生在放弃考研后,转向了另一条路径——考公。2024年,国考报名人数超过341万,同比上升12.5%;而23个省份的省考报名总人数更是突破了530万大关,热度持续攀升。若此趋势延续,今年全国考研报名人数或将首次低于国考报名人数。

这一转变背后,是大学生们日益清醒的职业规划。曾经,考研被视为提升就业竞争力的有效途径,但近年来,随着研究生就业率的下滑,这一路径的可靠性开始受到质疑。智联招聘发布的《大学生就业力调研报告》显示,2024年国内研究生就业率首次被本科生阶段性反超,硕博毕业生的offer获得率低于本科生,而“双非院校”的硕博生处境尤为艰难。

读研成本的上升也是大学生们转向考公的重要原因之一。特别是专硕、专博的学费不断攀升,住宿问题也日益突出。与此同时,专硕学制延长,使得读研的时间成本和经济成本都在增加。而专硕虽然在就业市场上被标榜为就业导向,但实际上其培养模式与学硕相似,并未在市场上展现出明显的优势。

面对这一趋势,我们不禁要问:考研热是否正在走向终结?或许,这一问题的答案并非绝对。尽管考研人数下降,但考研仍然是许多大学生提升自我、拓宽职业道路的重要途径。特别是对于一些强调实操能力的专业,如统计学、法学、新闻学等,专硕仍然具有一定的吸引力。

同时,国家也在不断调整政策导向,鼓励更多硕士、博士投身市场化领域。今年1月,《中华人民共和国学位法》的正式实施,从制度上给予了专硕学生更多空间,专业学位可按专业实践的成果进行答辩,不再一味强调论文。

然而,我们也必须清醒地认识到,高学历人才的就业问题仍然严峻。尽管我国高学历人才数量相对较少,但他们过于集中在高校领域,导致就业竞争激烈。相比之下,美国等发达国家的高学历人才在工商企业等领域的就业比例较高,这或许为我国高学历人才的就业提供了新的思路。

在这场考研与考公的抉择中,大学生们正在用自己的行动诠释着职业规划的多样性。无论选择哪条路,关键在于找到适合自己的发展方向,实现个人价值与社会价值的双重提升。