近日,资本市场再爆财务造假丑闻,深交所主板上市公司大唐高鸿网络股份有限公司(*ST高鸿)因长期虚构业务、大幅虚增收入和利润,被证监会开出1.6亿元的天价罚单。此次处罚不仅针对公司及9名责任人,还首次将配合造假的第三方纳入惩罚范围,罚款700万元,彰显出监管部门对财务造假行为零容忍的态度。

据证监会公布的行政处罚事先告知书显示,*ST高鸿自2015年至2023年期间,通过组织无商业实质的笔记本电脑等虚假贸易业务,累计虚增营收高达198.76亿元,虚增利润总额超过7600万元。这些虚假交易涉及的资金、合同、物流单据均形成闭环,实际上并无货物流转,严重违反了证券法律法规。

值得注意的是,*ST高鸿的造假手法多样且隐蔽。一方面,公司通过子公司参与由外部人员组织的虚假贸易业务,这些业务由同一人联系撮合,资金流转看似正常,实则是一场“空转”游戏。另一方面,公司还自行组织IT系统等产品的虚假贸易,进一步夸大业绩。这些虚假业务直接导致公司年度报告数据严重失真,误导了投资者。

更为严重的是,*ST高鸿在财务造假的基础上,还进行了欺诈发行。2020年,公司非公开发行股票时,引用了虚假的业务收入和利润数据,成功募集资金12.5亿元。这一行为不仅损害了投资者的利益,也严重扰乱了市场秩序。

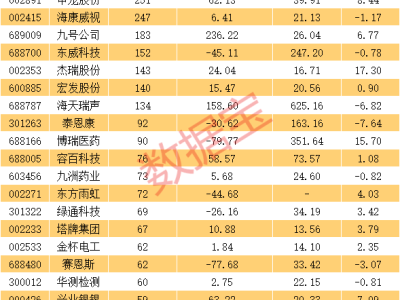

面对如此恶劣的造假行为,证监会果断出手,对公司及相关责任人进行了严厉处罚。上市公司被罚款1.35亿元,9名涉事董监高合计被罚2675万元,其中董事长和时任总经理付景林被罚750万元并市场禁入10年,财务总监兼董事会秘书丁明锋被罚600万元并市场禁入5年。配合造假的第三方实际控制人也被处以700万元的罚款。

此次处罚不仅体现了监管部门对上市公司财务造假行为的严厉打击,也传递出一个明确信号:任何试图通过财务造假来蒙混过关的行为都将付出沉重的代价。同时,这也是监管部门首次对配合造假的第三方进行直接处罚,标志着对财务造假“利益链”和“生态圈”实施“全链条”精准打击的开始。

市场人士认为,近年来资本市场财务造假呈现出新的特点,即第三方主体配合、串通上市公司实施造假,形成“利益链”和“生态圈”。这种行为不仅扰乱了市场秩序,也严重污染了市场生态。因此,监管部门必须持续完善制度,加强对配合造假方的追责力度,提高违规成本,才能有效遏制造假动机。

据了解,*ST高鸿已成为今年以来第10家因重大违法而进入强制退市程序的上市公司。这一连串的退市案例再次提醒投资者,要时刻保持警惕,远离存在财务造假风险的上市公司。同时,也呼吁上市公司要坚守诚信原则,切实履行信息披露义务,共同维护资本市场的健康稳定发展。

在会计实务中,审计师和监管方也应保持高度警惕,密切关注企业交易的真实性和合理性。对于利用复杂交易结构进行造假的行为,要通过深入调查和分析,揭示其背后的真相。同时,还应加强对供应链上下游企业的调查力度,防止“供应链协同造假”行为的发生。